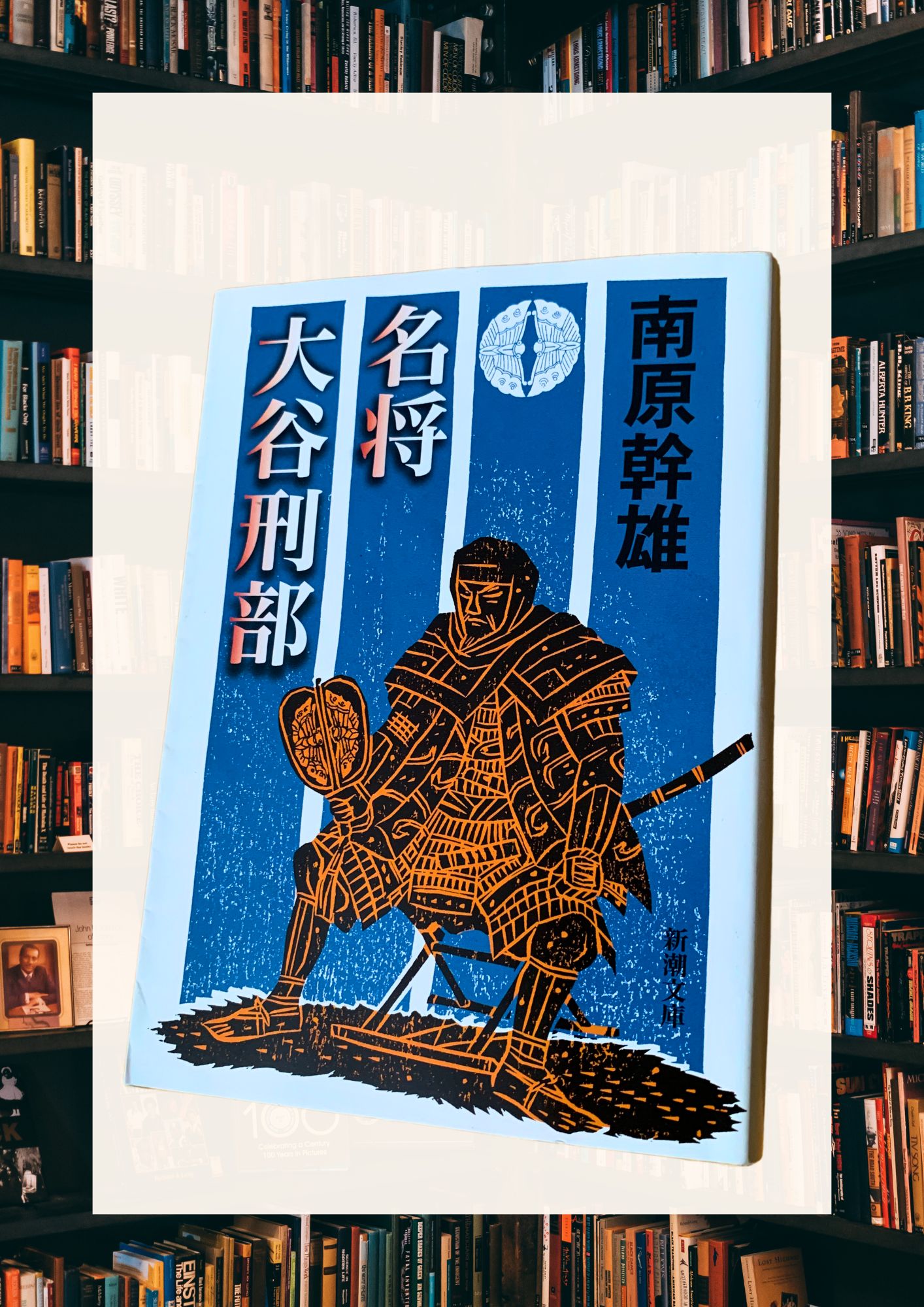

今回紹介するのは、南原幹雄著『名将大谷刑部』です。

あらすじ

大谷刑部(おおたにぎょうぶ)は、豊臣秀吉の奉行として活躍し、後に越前敦賀に五万石を領有した大谷刑部(吉継)の生涯を描いた時代小説です。

彼の病との闘い、盟友・石田三成との友情、そして関ヶ原の戦いで果てるまでが描かれています。

人生の半ばで不治の病を患い、晩年には視力を失いながらも、自らの役目を全うする姿が印象的です。

石田三成とは盟友!?

石田三成は、大谷刑部(小説中では刑部として記載されているので以下刑部と書きます)の人生の中でも切っても切れない関係です。

幼いころからともに過ごしてきた仲で、互いを「刑部(大谷吉継)」、「治部(石田三成)」と呼び合うほど親しい間柄でした。

ただ、唯一相容れなかったのは、徳川家康に対する考え方です。

刑部は、子どもの頃から武将として憧れを抱いていた徳川家康、さらに榊原康政の実娘、高姫と婚儀を結んだ経緯から養父といった関係性でもあります。

平馬は少年のころ、家康につかえたいとおもったことがある。今でも家康を実力のある立派な武将だと信じている。

しかも少年のころおもっていた以上の実績のある武将に家康は成長していた。

平馬というのは、刑部の幼名です。

刑部は、生涯を通じて家康びいきでした、秀吉と家康が、小牧・長久手の戦いで争うことになった状況でもこの気持ちに変化はありませんでした。

著者が「つかえたい」「おもっている」といった平仮名表記で刑部の純粋な心情を表現しているのも印象的です。

恐らく史実でも漠然とした憧れで生涯変わることはなかったのでしょう。

対して、石田三成の家康に対する感情といえば、

三成などはとくに家康の去就について疑いをいだいていた。

「家康は狸親父だ。何を胆のなかでかんがているのかわからん。腰がひくいのも何やら気味がわるい」

三成は徹底した家康嫌いだ。いつか家康が秀吉政権の脅威になることを心配しているのである。

三成は、昔から家康嫌いで事あるごとに家康の批判するような発言をしていきます。

そしてこういった融通のきかない部分が、良くも悪くも後に同じ秀吉配下であり、『賤ヶ岳の七本槍』と称された福島正則、加藤清正の両名との関係にも悪く影響していきます。

この台詞を言った時点では、さすがに三成も、秀吉亡き後の将来に自分自身が家康と対峙するなどとは思ってもみなかったでしょう。

彼の家康に対する厳しい評価は、結果的にのちの関ヶ原への伏線となっています。

刑部を襲った難病

秀吉配下で着々と業績を積み上げてきた刑部に突然不幸が訪れます。

曲直瀬道三という天下一の医師による診断の結果、刑部は「癩病(らいびょう)」※ 現在でいうハンセン病 にかかっていると告げられます。

「癩病(らいびょう)」は、かつて使われていたハンセン病(Hansen’s disease)の古い呼び名。

慢性の感染症で、主に皮膚や末梢神経に影響を与え、昔は差別や誤解が多く、社会的な偏見に苦しめられた患者も多かった。

そうして消沈する刑部は、医師の曲直瀬からこのように言われます。

「戦場で死にさえしなければ、十年や二十年は大丈夫」

「ならばまだかなり生きることができますな」

刑部はいくらかこころが軽くなった。

「右府さま(信長)は歿年四十九歳じゃ。謙信公も四十九歳。信玄公は五十三歳。刑部どのもそれぐらいは生きられる。それだけあれば、この世で十分に一仕事できる寿命だ。がっかりすることはけっしてない。」

こうして希望を与えられるものの、読者は刑部の残された人生が決して長くないことを感じ取ります。

さらに秀吉の明侵攻に同行し、奉行として重責を担っていた刑部ですが、病の進行は徐々に武将としての役割を果たすことを難しくしていきます。

やがて全身に症状が及び、最終的には視力を失うという恐ろしい現実が待っていました。

明侵略から帰還した刑部は、突然の一時的な休息を秀吉に申し立てます。

束の間の休息を求め、幼少期に過ごした土地をもう一度訪れたいと秀吉に願い出ます。

視力が失われる前に、かつての景色を目に焼き付けておきたかったのです。

刑部が向かったのは琵琶湖、そして朝鮮人街道に沿って行き着いた故郷の湖北・余呉。

そこは東に鈴鹿山地(すずかさんち)、そして幼い時分に親しんだ伊吹山(いぶきやま)がそびえ立ちます。

さらに観音寺では、子どもの頃にお世話になった泰源和尚と再会を果たします。

小僧じぶんの刑部は三成やそのほかの小僧と農耕の作業もしたことがある。刑部にはそのころのことがおもいだされた。

見ると、前方の田に鍬をふるい、田を打ちかえしている老いた農夫の姿があった。

刑部はその農夫に見おぼえがあった。

(和尚…)

刑部は口のなかでつぶやいていた。~中略~

「仏道の悟りに近づいたのかもしれぬ。仏道で修業をつんでも悟りに近づくことは稀だが、平馬は病とのたたかいによって、いくらかでもそれに近づいた」

幼少の頃から平馬と呼び成長を見守ってきた和尚の言葉は、重く説得力がありました。立派な武士となって帰郷した刑部の心に沁み、残り少ない人生を前向きに捉えるきっかけとなりました。

文治派の稀少な武将として

当時の秀吉配下では、武断派と文治派という派閥がありました。

武断派~戦場での武功や実績を重視し、戦闘によって領土や権力を拡大することに価値を置く武将たち

文治派~政治、経済、法制度、外交といった官僚的な手法で国を治めることを重視する派閥

刑部は、物語の序盤で戦闘で功績を上げた武断派の武将たちに負い目を感じていました。

賤ヶ岳の七本槍と呼ばれる加藤清正や福島正則らが前線で活躍する一方で、刑部は後方支援に回され、思うような戦果を上げられなかったからです。

これによって秀吉最大の敵が平定され、論功行賞がおこなわれた。なかでも衆人の称賛をあび、名誉に浴したのは、福島市松、加藤虎之助、加藤孫六、脇坂甚内、片桐助作、平野権平、糟谷助右衛門など秀吉近習たちの<賤ヶ岳の七本槍>であった。

同じ豊臣政権であり、同郷であった福島正則、加藤清正ですが、物語の終盤で関ヶ原の戦いでは、2人は徳川家康側の東軍につき、刑部とは敵対することになります。

年月が経っても、三成を中心とした文治派と正則・清正らの武断派は相容れることはありませんでした。

しかし、刑部は文治派でありながらも、武断派の武将たちとも上手に信頼関係を築くことができていました。

ですが、いよいよ豊臣政権の内部で石田三成と武断派の対立が深刻化し、秀吉の死後その亀裂は決定的になります。

最終的に、清正と正則が家康側についたのも、三成の支配する豊臣政権よりも家康の新体制のほうが自分たちにとって有利だと考えたためです。

物語は、関ヶ原の戦いの描写でクライマックスを迎えます。

まとめ

戦国の世で官僚的な刑部のような立場の人間を重用していた秀吉が、最初私には少し異色に感じました。

しかしそれを覆すような筆致で、秀吉が法や経済、外交などを駆使した平和的な統治を目指す政治的な方向性を刑部に託した、その人材配置の見事さが物語で強調されています。

物語後半の分岐として、刑部は病によって徐々に武将としての働きができなくなり、彼自身の「戦場こそ実績の場」という考えに変化が生じます。

そんななかで、刑部の調整力の高さが作品内で描かれ、本来の能力が発揮される場面も少なくありませんでした。

例えば、三成と武断派、秀吉死後の徳川家と前田家の対立など、争いの芽を刈り取るために個々に根回しを行い、未然に防ぐような立ち回りをみせます。

こうした人の調整役としての役割を担った刑部の存在は、戦国の世では非常に稀少であり存在であったことでしょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメントを残す