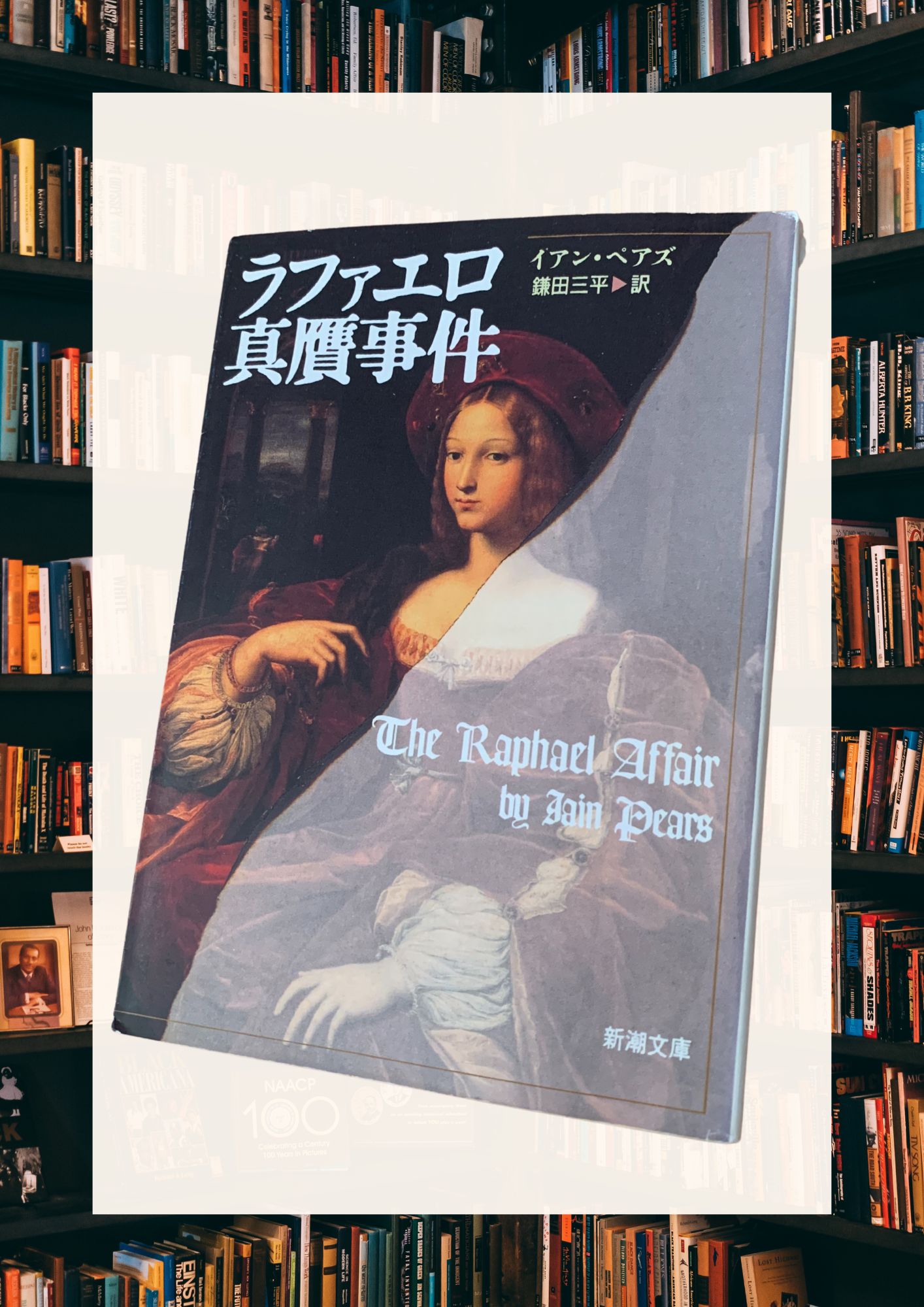

今回紹介する本は、『ラファエロ真贋事件』イアン・ペアズ著です。

絵画を題材にしたミステリー作品は多くありますが、本作のような絵画が本物なのかニセモノなのか、が争点になる小説は少し現実離れしているように感じます。

普段、何気なく通っていた美術館のあの名画が実はニセモノだった…、そんなことが現実にありうるとしたら…

あらすじ

ローマの場末にある小さな教会に イギリス人の青年が侵入し、放浪罪で保護された。

この青年は、美術史を専攻する大学院生だったが、彼が侵入したその教会には聖画に擬装されたラファエロの知られざる傑作が一世紀以上にもわたり飾られてきた可能性があった。

しかし、彼が教会に侵入した時――その絵はすでに「なくなっていた」 というのだ。

本作は、イタリアを舞台に美術品盗難や贋作といった日常で関わりの薄い分野のお話です。前提知識があればなおのこと楽しめるに違いありません。

実際の美術品盗難の手口、なぜラファエロが題材に選ばれたのか、ラファエロを扱った他のミステリー作品、そして作者イアン・ペアズの作品等について解説していきます。

ラファエロ・サンティ(Raffaello Santi / Raffaello Sanzio, 1483-1520)

ラファエロは、イタリア・ルネサンスを代表する画家の一人で、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロと並ぶ「三大巨匠」と称されます。彼の作品は、調和のとれた構図、優雅な表現、柔らかい色彩が特徴です。

美術品盗難の手口と実例

イタリアは世界有数の美術品大国である反面、多くの盗難事件も多発しており、美術品の盗難件数が世界で最も多い国の一つとされています。

特に、歴史的・文化的価値の高い美術品が数多く存在するため、盗難のリスクが高まっていようです。

美術館や個人所有の美術品が狙われることが多く、その手口にはいくつかの共通点があります。

1.組織的な盗難と闇市場の存在

イタリアでは、マフィアなどの犯罪組織が美術品の盗難に関与しているケースが多く、盗難された作品はブラックマーケットや海外の違法オークションで取引されることがあります。たとえば、1975年にナポリで盗まれたカラヴァッジョの『キリストの洗礼』は、今も行方不明です。

2.どう盗難が発生するのか

組織的な盗難といえども、基本的には美術館や教会への夜間侵入が主な手口とされています。

イタリア国内の美術館や教会には、歴史的価値のある作品が数多く展示されています。しかし、これらの施設は夜間のセキュリティが手薄になることがあり、その隙を突いた盗難事件がたびたび発生しています。

例えば、2019年にはイタリア国内の複数の教会で美術品の盗難が報告されており、一部の事件では犯人が夜間に窓を破って侵入する手口が用いられました。このような手法は、過去の美術品盗難事件でも繰り返し使われており、文化財保護機関も対策を強化しています。

特別な手段を用いた盗難が頻発しているわけではないものの、巧妙な手口を使うケースもあります。

美術館や教会の作品は、修復や輸送の過程で一時的に施設の外へ出されることがあるため、その間に盗難に遭うリスクが指摘されています。

美術品の修復を名目に、偽の修復業者が作品を持ち去るという事件は、過去に何度も報告されています。実際に、イタリア国内では修復中の美術品が盗まれるケースが発生しており、2011年にはナポリで17世紀の絵画が修復中に行方不明となる事件が起こりました。

当然、こうした状況を警察も見過ごしているわけではありません。

実は、イタリアには「文化財保護司令部(Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale)」という、文化財の保護と盗難美術品の回収を専門とする部門が存在します。この部門は1969年に設立され、世界で最も歴史ある文化財保護のための警察組織の一つとされています。

彼らは国際的な捜査機関と連携し、美術品の回収や贋作の摘発を行い、現在も犯罪組織とのいたちごっこのような攻防を続けています。

なぜラファエロが題材になった?

一般的に認知されている芸術家として、ラファエロのほかにレオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロが挙げられます。では、なぜ著者は数ある芸術家の中からラファエロを選んだのでしょうか…。

その理由を3つ考えてみました。

1.真贋の判断が困難

ラファエロは多くの弟子を抱えており、「ラファエロ工房」と呼ばれる組織的な制作体制を持っていたことが知られています。

そのため、彼の作品の中には弟子が手掛けたものが混在しており、専門家でさえ本物かどうかの判別が難しいケースが多いのです。

また、ラファエロは作品全体の構成を考え、細部の描写を弟子に任せることもあったと言われています。

このため、「ラファエロの真作」とされる作品でも、どこまでが本人の手によるものなのか、研究者の間で議論が続いているのです。

2.作品の散逸

ラファエロは37歳という若さで亡くなったため、彼の作品の多くは死後、様々な場所へ流出しました。その結果、行方不明になった作品も少なくないと言われています。

また、彼の作風は非常に人気があり、多くの贋作が作られたことでも知られています。美術教育の場においても、ラファエロは古典的な模範とされ、芸術家が研鑽を積む過程で彼の作風を模倣することが推奨されていたそうです。

そのため、本物と贋作が混在しやすく、現在でも多くの作品が「本当にラファエロのものか?」という議論の対象になっています。

3.物語のミステリー性を強化

最後にフィクションとしての相性が良かったという点も見逃せません。

本作では本物の絵画か、ニセモノかという真贋が争点になります。そのため、絵画自体の存在が不明確であればあるほど、物語として扱いやすいのです。

ダ・ヴィンチやミケランジェロの作品は比較的少なく、歴史的にも詳細な記録が残されています。しかし、ラファエロの作品には不明な点が多く、ミステリー要素を盛り込みやすい。そのため、本作の題材として選ばれたのかもしれません。

「ラファエロ」を題材にした他作品はあるの??

ラファエロをテーマにしたミステリーは意外と少なく、特に日本では馴染みが薄いですが、以下の作品も知られていました。

『マスタークラス』(モーリス・L・ウェスト著)

古い木箱から発見されたラファエロの肖像画。作品総目録にも載っていないこの絵を手に入れた美術史家メイサーが、巨万の富と名声を求めてニューヨーク美術界に乗り込む。

しかし、ラファエロを題材にしたミステリーは、それほど多くないようです。

ラファエロは、題材としては非常に魅力的に思えますが、本人に関する記録が曖昧であることが大きな要因の一つかもしれません。

彼の生涯には謎が多く、ノンフィクションの時点で既にミステリー要素が満載です。

なので、フィクションとして新たに創作した場合、かえって新鮮味を生み出しにくいのではないかと感じました。

結果として、題材としてのハードルが高くなり、他の芸術家に比べてミステリーのテーマとして取り上げられる機会が少ないのかもしれません。

「イアン・ペアズ」の作品について

イアン・ペアズは、美術品を題材にしたミステリーで知られる作家です。

しかし、邦訳されている作品は限られており、本作のほかには『指差す標識の事例』(2020年、東京創元社)のみとなっています。

<邦訳されている作品>

『ラファエロ真贋事件』(1995年、新潮文庫)★本作

『指差す標識の事例』(2020年、東京創元社)

彼は2016年にも新作を発表しており、今後邦訳される作品が増えてくれることを期待したいところ。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメントを残す