今回紹介する本は、「忘られぬ死」アガサ・クリスティー著です。

作家目線で、物語の仕掛け部分に着目して考察してみました。

あらすじ

男を虜にせずにはおかない美女 ローズマリー。彼女は自分の誕生日パーティーの席上で突如毒をあおり、命を落とす。事件は自殺として処理されるが、その死には不可解な点が残る。

そして一年後 ――

彼女を回想する六人の男女が、一年前と同じ日、同じ場所 に再び集まる。しかし、その場で 新たな悲劇の幕が上がる…!

心理的クローズド・サークル?!

物語の中では、各登場人物の視点で語られる章があり、それぞれの視点から事件が描かれています。

さらに外部からの犯行の可能性を排除するかのように、人間関係が生む心理的な「クローズド・サークル効果」を感じさせる構成になっています。

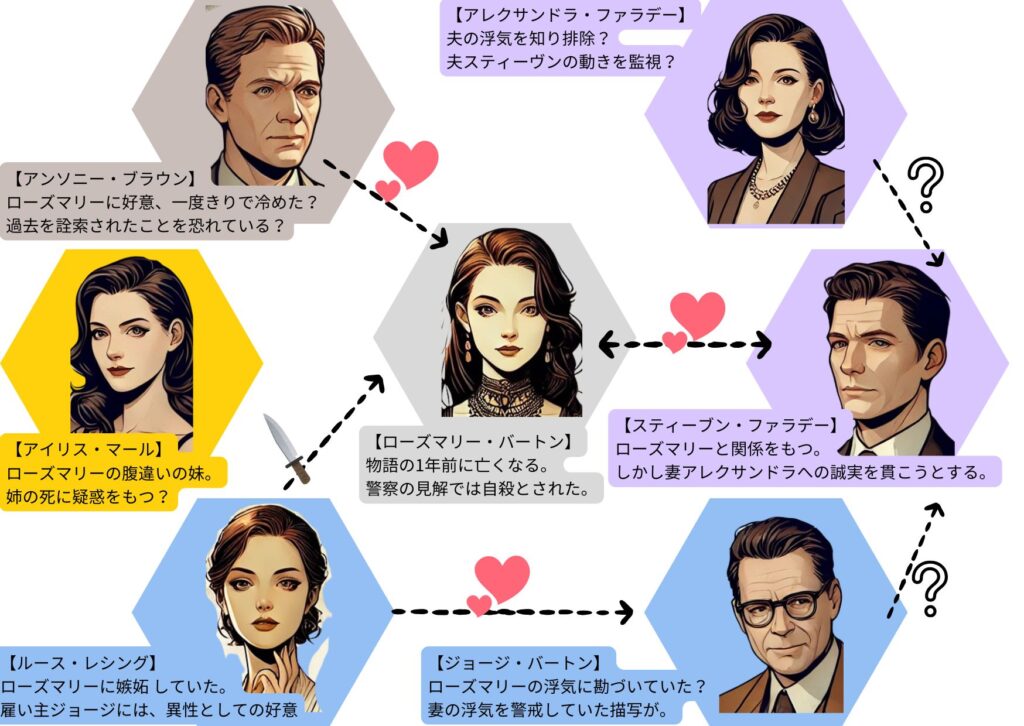

登場人物全員が過去の事件(ローズマリーの死)と何らかの関係を持ち、事件の関係者だけで閉じた円のような関係を形成しています。そのため、外部の犯人を疑う余地がほとんどなく、読者はこの限られた登場人物の中で推理せざるを得ません。

本作は、クローズド・サークル的な状況が舞台の孤立ではなく「人間関係」によって生み出されている点が特徴的だと感じました。

全員に動機があり、疑惑の矢印が交錯することで、登場人物同士の緊張感が高まります。

また、誰もが「他の誰かが殺したのでは?」と疑っていますが、各自に動機があるため、視点が変わるたびに読者の疑念も移動していきます。

例えば、「Aが怪しい」と思っていたところで、次の章では「しかしBにも動機がある…」と考えさせられます。さらに「Cもおかしい…」と続き、最後には「やはりAが…?」と最初の疑いに戻るような構造になっています。

このように、「Aが怪しい → でもBの動機もある → Cもおかしい → しかしやっぱりAが…?」という疑いのループが繰り返されることで、読者もぐるぐると疑いのループにはまり込んでしまいました。

意図的に操作された人物視点

登場人物の視点があると、本来なら登場人物の動機は丸裸になってしまいがち。

本作が登場人物の視点を用いながらも、読者を巧みに欺くことができるのは、クリスティが主観と客観の視点の切り分けを戦略的に活用しているからです。

クリスティは以下の工夫によって、読者を巧妙に欺いていているように見えました。

その1 動機の構造

本作の登場人物はそれぞれ明確な動機を持っていますが、クリスティはそれを多層的に積み重ね、巧妙に配置しています。

◆ 読者は表層的な動機「レイヤー(層)」に気を取られる

→ 例えば、「この人物は嫉妬が理由で怪しい」と思わせながら、実際には金銭的な動機の方が強い、といった構造になっている。◆ 意図的な「より怪しい人物」の配置

→ 本当の犯人よりも目立つ「疑惑の強いキャラクター」を登場させることで、読者の推理をミスリードさせる。

疑わしい登場人物全員にそれぞれの動機があるため、読者は混乱してしまいます。図に整理してみても、それはあくまで表面的な動機にすぎません。

本当の犯人の深層心理を読み解くには、わずかな描写を見逃さずに読み進める必要があり、さらに難解になります。

その2 叙述のバランス調整

通常、ミステリーでは 「犯人の視点」が多すぎると、読者が違和感を持ちやすくなるもの。

しかし、クリスティは 特定の登場人物に偏りすぎないように視点を分散させる ことで、読者が「語られる情報の量」だけで犯人を特定するのを難しくしています。

◆ 犯人の内面描写を、他の登場人物と同じくらいの深さで描く

→ 犯人だけが異様に心理を隠していると、逆に怪しまれる。そのため、犯人の視点も適度に掘り下げることで、バランスを保っている。◆ 登場人物の主観フィルターを利用する

→ 各視点の登場人物は 「自分にとって都合の悪いこと」を意図的に思い出さなかったり、他人に対する先入観を持っていたりするため、「真実の一部」が欠落する」 仕組みになっている。◆ 犯人自身も動機を意識的にぼかしている

→ たとえ犯人の視点が含まれていても、クリスティはその心理描写を 「曖昧な不安」や「漠然とした恐れ」 のように表現し、直接的な動機を隠している。

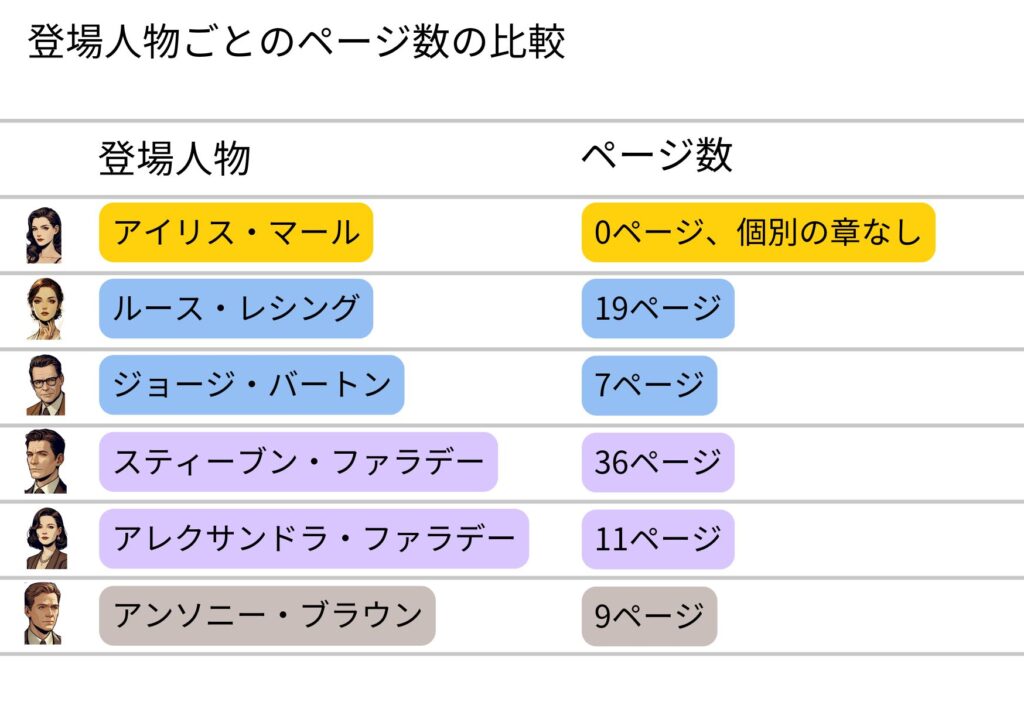

各登場人物の感情を詳細に描写するために、個別の章が設けられています。

これにより、登場人物視点の主観で語られ、客観的に読み解くのは難解な仕掛けになっています。

各人物の視点に割かれたページ数を比較すると、そのバランスの違いが浮かび上がります。

アイリス・マールには個別の章が設けられていないのに対し、スティーブン・ファラデーやルース・レシングなどには比較的多くのページが割かれています。

このように、どの人物にどれだけの紙幅が与えられているかを比較することで、読者がどの登場人物に注目しやすくなるのか、またどの視点が意図的に制限されているのかが何となくわかりそうです。

視点の配分にあえてムラを作ることで、情報の偏りを作り、読者の推理を揺さぶるように仕掛けではないかと思いました。

特定の人物の心理が深く掘り下げられる一方で、別の人物の視点がほとんど語られないため、読者は錯覚を起こしやすくなります。

まとめ

<トリックを思いつくだけでは、優れた推理小説にはなりません。>

クリスティのこんな声が聞こえてきそうな本作。

語り口の構造や視点の切り替えを緻密に計算し、読者に真相を見抜かせないように仕掛けを作ります。読み手は、ただただ翻弄されるのでした。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメントを残す