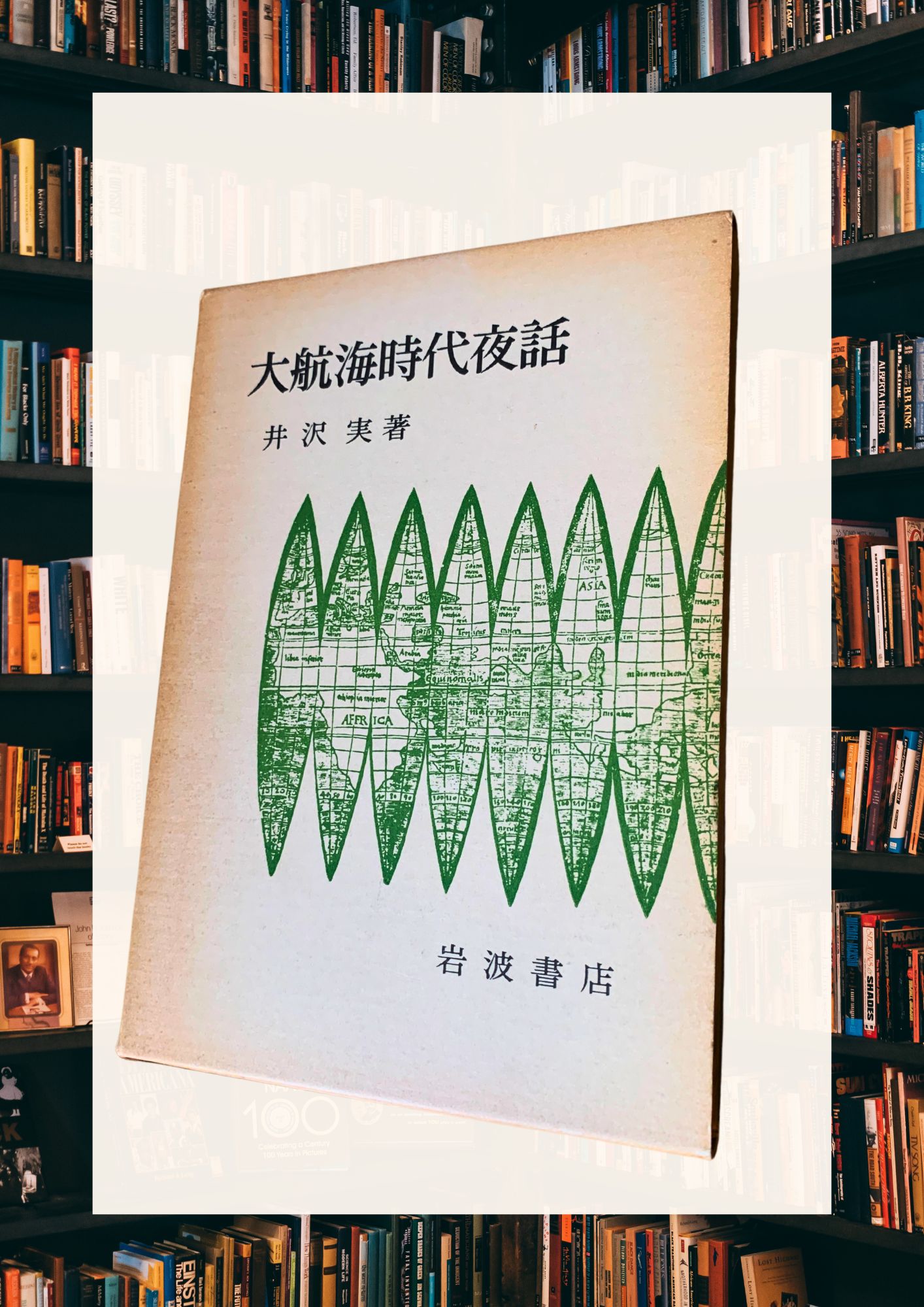

今回紹介する本は、『大航海時代夜話』井沢実 著です。

大航海時代と聞くと、「コロンブス」、「マゼラン」、「インカ帝国」といった征服や探検が目立ちますが、実はその背後に『黄金』ほか、「香辛料」という名の財宝がありました。

大航海時代では『香辛料』が重要だった!?

現代では、シナモンやコショウなどの香辛料はスーパーで気軽に購入できますが、15〜17世紀のヨーロッパでは、なんと「黄金と同じ価値」がありました。

その理由は、単なる「風味づけ」ではなく、食糧の保存という重要な役割を果たしていたからです。

◆ 冷蔵技術のない時代、肉や魚を長持ちさせるには「香辛料」が必須だった。

◆ 特に胡椒は「腐敗防止」効果が高く、腐りかけの肉を食べる際の臭み消しにも使われた。

◆ 中世ヨーロッパでは、「香辛料を使える=富裕層」というステータスの象徴でもあった。

このように、香辛料は実用性・富の象徴・医療的価値の3つを兼ね備え、貴族たちにとって欠かせないものだったと書かれています。

普段のスーパーで買うシナモンやコショウが「奇跡の調味料」に見えてきます。

2強は、ポルトガルとスペイン?!

大航海時代をリードしたのは、ポルトガルとスペインの2国でした。

ヨーロッパの枠から大きく外に踏み出してヨーロッパの拡張に先鞭をつけたのはスペインとポルトガルであった。

ルネッサンスの暁に斬新な空気を吹き込んだのはコロンブスのアメリカ発見に続いて、ヴァスコ・ダ・ガマのインド航路の発見、初めて世界を一周して地球の円形であることを実証したマゼランの艦隊であった。

『大航海時代夜話』 より

ポルトガルは、アフリカ・インド・東南アジアへ進出し、海上貿易の拠点を確保。香辛料交易を独占し、貿易帝国を築きました。

一方スペインは、1492年のコロンブスの航海を皮切りに、新大陸へ進出。アステカ帝国やインカ帝国を征服し、大量の金銀をヨーロッパに持ち帰りました。

この2国が「世界の分割」を決めたのが、1494年のトルデシリャス条約です。

◆トルデシリャス条約とは

トルデシリャス条約(1494年)は、ポルトガルとスペインが世界を二分した条約。

西経約46度37分を境に、西側をスペイン、東側をポルトガルの領土と定めた。

これにより、スペインはアメリカ大陸を、ポルトガルはアジア貿易を独占した。

これにより、世界は「ポルトガルの支配圏」と「スペインの支配圏」に分けられました。今の感覚で考えると、「世界を勝手に分けちゃうの?!」と驚きますよね。

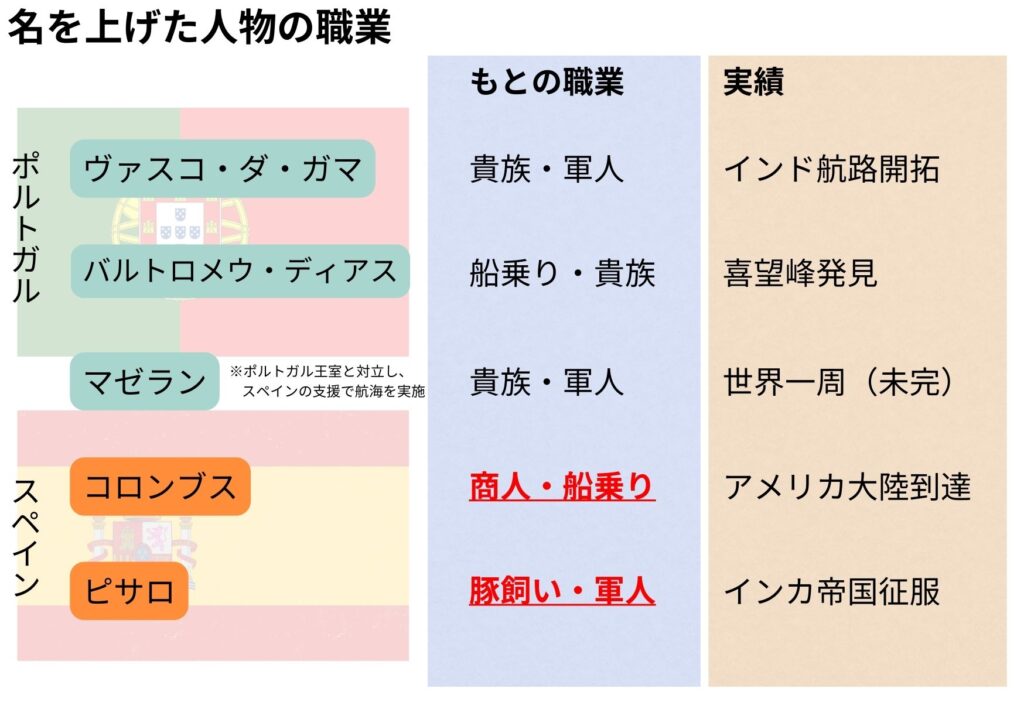

名を上げた人物の職業

大航海時代に活躍した探検家たちは、もともとどんな職業だったのでしょうか?

本書には以下のような記述がありました。

ポルトガルの探検者たちは、一四八二年には、黄金、象牙および奴隷買入れの基地として、ギネア湾のミーナに築城をして、商売のほかに漁業をも営んでいた。

『大航海時代夜話』より

探検者、航海に乗り出した人物たちは、普段は別の職業であったかのような記述。

さてそれでは、『香辛料』や『黄金』を目指した航海において、庶民から成り上がり功績をあげた人物がいたのかが気になってきます。ちょっと調べてみました。

こうしてみると、スペインでは庶民出身のピサロのように、貧しい境遇から身を立て、大陸の征服によって名声と富を得た人物が活躍していたのに対し、ポルトガルでは王室主導の探検が多かったこともあり、貴族や軍人が主導する形が一般的でした。

なぜ、ポルトガルの方には庶民出身がいない?

ポルトガルの探検事業は、王室が直接管理していたため、指揮官のポジションは基本的に貴族や軍人に限定されていました。

庶民は船乗りや水夫として遠征に参加することはできましたが、探検のリーダーになれる機会はほとんどなかったのです。

また、ポルトガルの目標は「征服」ではなく、「貿易ネットワークの確立」でした。そのため、スペインのように戦争で成り上がるような機会が少なかったのです。

忘れられていたプトレマイオスの地図

2世紀に作られたプトレマイオスの『ゲオグラフィア』は、緯度・経度を用いた画期的な地図でしたが、中世ヨーロッパでは長らく忘れ去られていました。

その一方で、イスラム世界ではこの知識が受け継がれ、地理学が発展していました。15世紀のルネサンスでヨーロッパに再導入され、コロンブスなどの初期の探検家に影響を与えました。

しかし、実際の航海には不向きであり、すぐに更新が必要になりました。

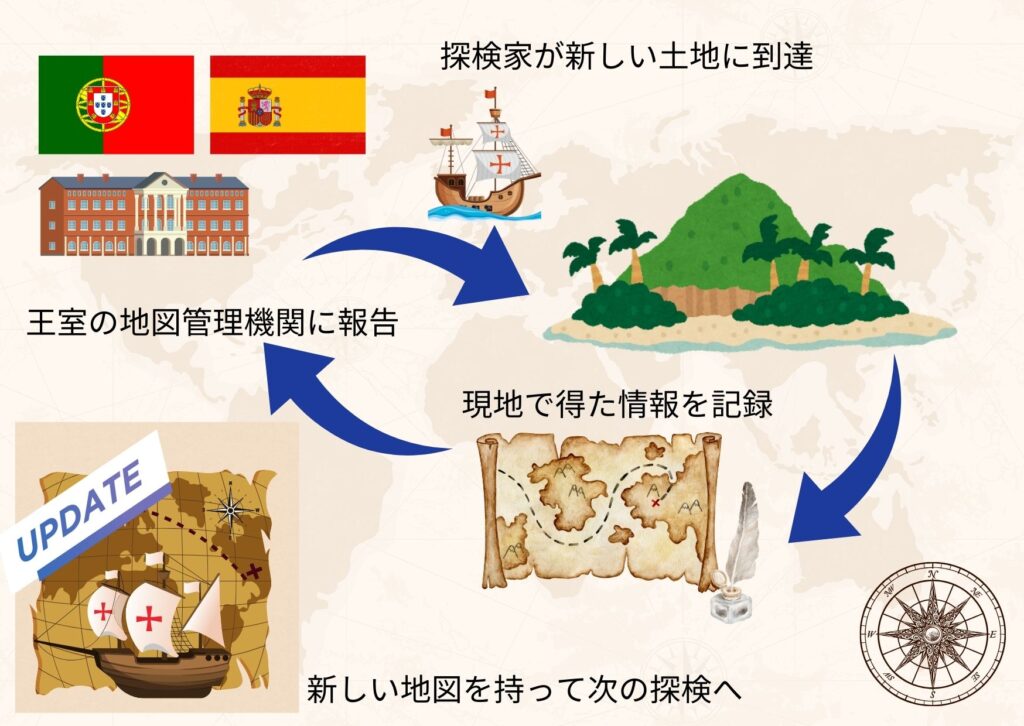

ヨーロッパの航海者たちは地図をアップデートしながら航海していた?

大航海時代の探検は、古い地図をそのまま使うのではなく、なんと航海ごとに更新しながら進められました。

- ポルトラノ海図は、沿岸の情報を詳細に記載し、航海者が得たデータを常に更新しました。

- ポルトガル王室の「パドロン・レアル」は、探検ごとに修正され、王国が独占管理していました。

- スペインも「カサ・デ・コントラタシオン」で航海データを管理し、情報の統一を図りました。

まさに、「地図をアップデートしながら進む」リアルな冒険の時代だったのです。

地図を含めた探検の調査書は、国家秘密?!

ポルトガルやスペインにとって、航海の情報は国家の生命線でした。

- ポルトガルの「パドロン・レアル」は、探検成果を集約した機密地図で、持ち出しは禁止されていました。

- スペインの「カサ・デ・コントラタシオン」 は、航海情報を管理し、スパイ対策も厳しく行っていました。

しかし、16世紀後半にはイギリスやオランダがスパイを送り込み、秘密情報を盗み出す事件が多発しました。やがて、地図の独占は崩れ、メルカトル図法やオルテリウスの地図帳によって世界中に情報が広がっていきました。

「地図を巡る戦争」という視点で見ると、大航海時代が一層スリリングに感じられます!

まとめ

『大航海時代夜話』では、こうした大航海時代の裏側に迫る興味深い分析がなされています。まさに、歴史のダイナミズムを感じられる一冊。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメントを残す