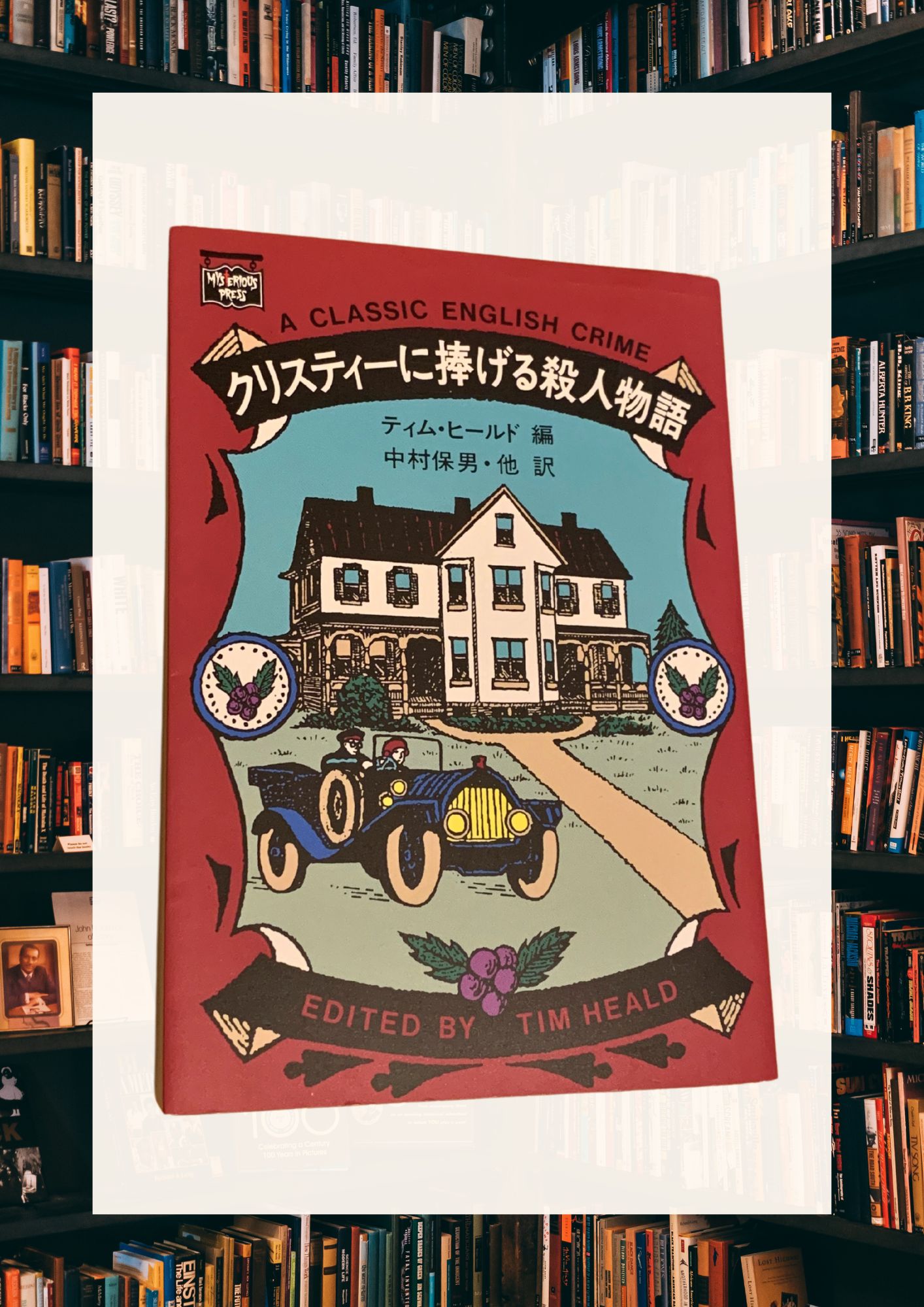

今回紹介する本は、『クリスティーに捧げる殺人物語』ティム・ヒールド編です。

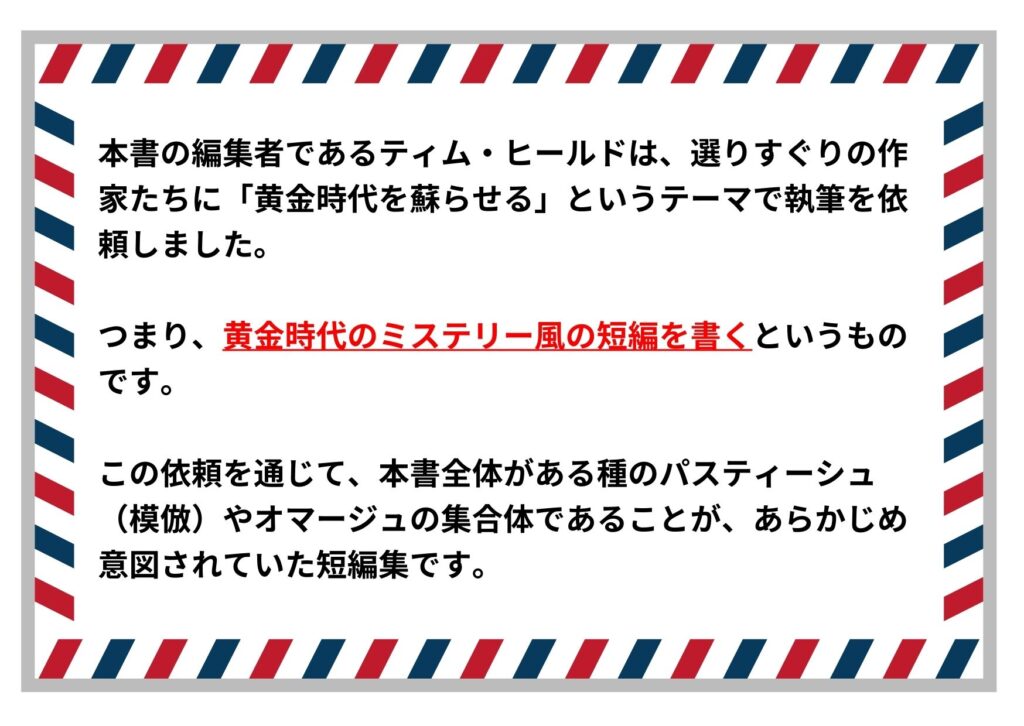

ティム・ヒールド編『クリスティーに捧げる殺人物語』は、アガサ・クリスティを敬愛する作家たちが、「ミステリ黄金時代」の空気を再現しようと試みた短編集です。

本記事では、その中から3作――ポーラ・ゴズリング「最悪の祭日」、ティム・ヒールド「検察側の達人」、ジュリアン・シモンズ「メイヘム・パーバの災厄」を取り上げ、作品の構造とそれぞれのアプローチを通して、「黄金時代」とは何かを改めて考えてみたいと思います。

「ミステリ黄金時代」とは?

イギリスの戦間期(1918~1939年)は、ミステリ小説にとっての「黄金時代(Golden Age of Detective Fiction)」と呼ばれています。

第一次世界大戦後の混乱のなかで、人々は知的な娯楽を求めました。そして、論理的に事件を解決する「本格推理小説(クラシカル・ミステリー)」が人気を博すようになりました。

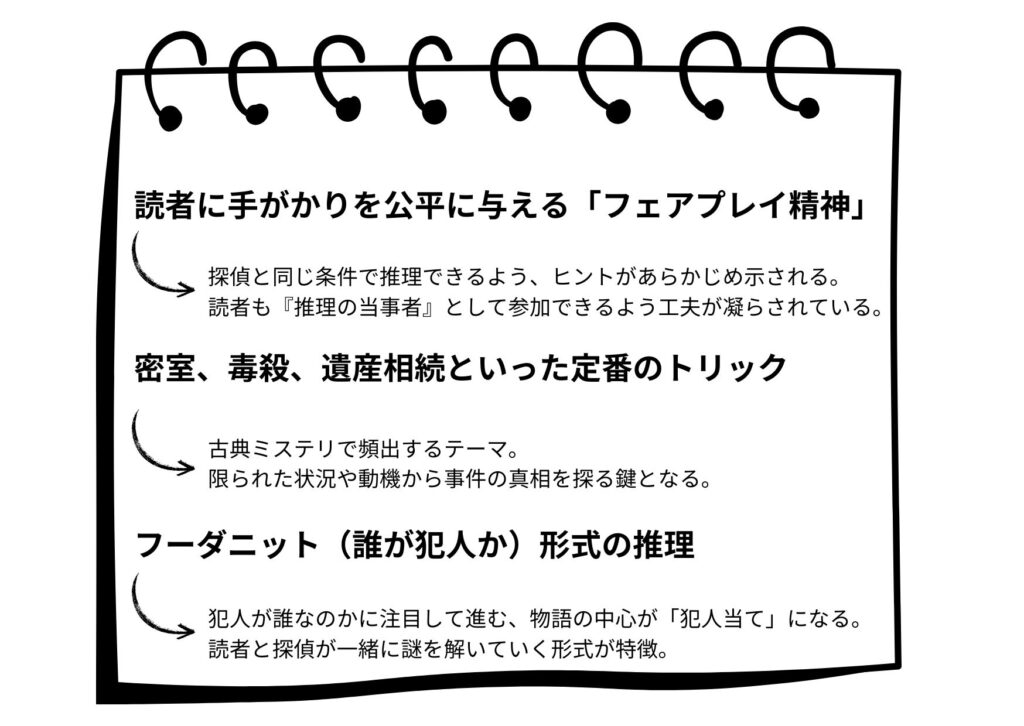

この時期の作品には、次のような特徴が見られます。

クリスティ、セイヤーズ、バークリー、ニコラス・ブレイクらが活躍し、数多くの名作が生まれたこの時代は、現在のミステリーの基盤を築いた時期だと言えるでしょう。

本書の前書きを読んでいくと…

収録作品の中で印象に残ったものをピックアップ。

以下の3作は特に興味深いアプローチで「黄金時代」の再現・再構築を試みています。

『最悪の祭日』 ポーラ・ゴズリング

◆あらすじ

リトルタケットの村では、毎年恒例の司祭館での祭りが賑やかに開かれていた。村人たちは屋台を出し、テントを張り、楽しげな催し物が並ぶ。祭りの幕開けは、フェザー大佐の巧妙なトランプ手品だった。

ところが、祭りの最中に村会議員のフィップスが突然倒れ、騒然となる。彼が食べたのは、村に代々伝わる伝統菓子「リトル・ガトー」。このお菓子に毒が仕込まれていたのか?それとも別の要因があるのか?

村人たちの秘密が次第に明かされ、事件の真相が浮かび上がっていく――。

◆サスペンス作家の“本格”挑戦

普段は都市型サスペンスやスリラーを得意とするゴズリングが、本作では明らかにクラシカルな村ミステリを模した物語に挑戦しています。

舞台はイギリスの田舎村「リトルタケット」。祭りのさなか、村会議員が伝統菓子「リトル・ガトー」を食べて倒れるという事件が起こります。

事件の背後には、村に潜む秘密や人間関係の綾があり、次第に全貌が明らかになっていきます。

毒殺、村社会、閉ざされた容疑者、伝統行事といった要素は、まさに黄金時代ミステリの王道です。

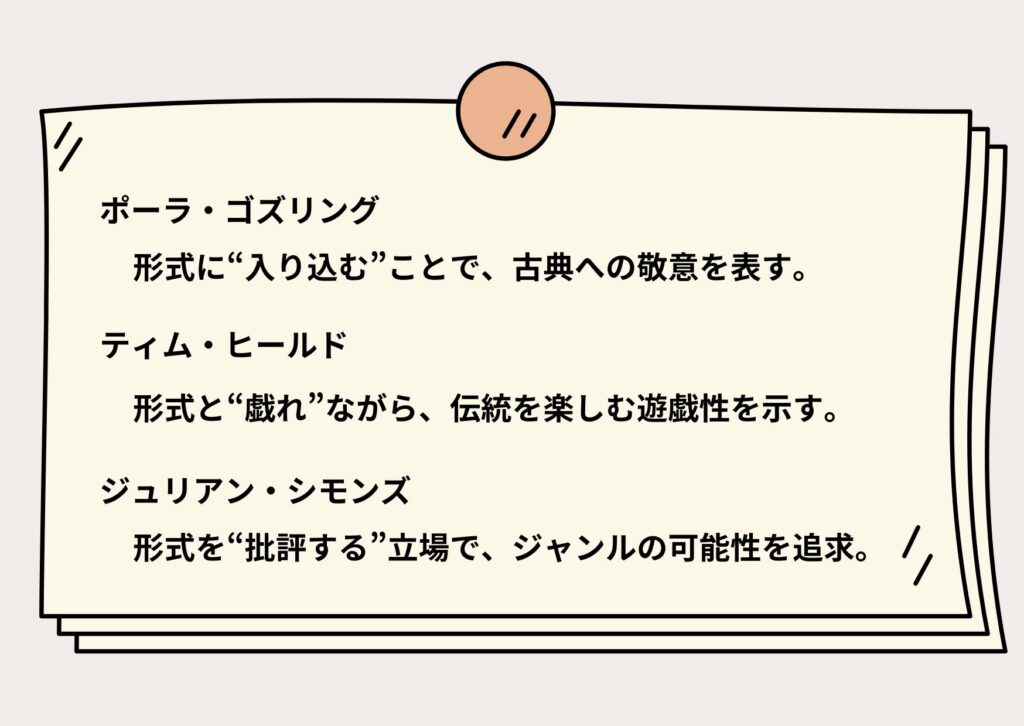

ゴズリングがあえて“らしくない作風”に挑むことで、その型に身を委ねて執筆したことが伝わってきます。

黄金時代の定石を素直にトレースし、普段とは異なる文体と空気感で描かれた、異色の本格作品。

『検察側の達人』 ティム・ヒールド

◆あらすじ

「黄金時代の黄金のこと…」という書き出しで幕を開けるこの短編。

巡査部長ブランブルは、新聞で「准男爵、謎の失踪」の見出しを目にする。村で尊敬を集めていた准男爵が、突如として姿を消したのだ。

捜査が進む中、名探偵が二人登場する。彼らはどこかポアロやアガサ・クリスティーの名探偵たちを思わせる風貌と推理スタイルを持ち、それぞれ異なるアプローチで事件に挑む。ひとりは、論理と秩序を重んじる冷静沈着な分析型の探偵。もうひとりは、細かな人間観察を得意とする、やや風変わりな人物だ。

彼らの推理が交錯する中、ついに准男爵の失踪の真相が明かされる。

事件の背後には、人間心理をついたどんでん返しが仕掛けられていた。

ミステリーの黄金時代へのオマージュに満ちた一編であり、古典的な名探偵小説の魅力を現代に蘇らせた作品。

◆名探偵対決というクラシカルな遊び

「黄金時代の黄金のこと…」という一文で始まるこの短編は、その冒頭から明らかなメタ構造を持っています。

失踪した准男爵を巡る事件に、タイプの異なる名探偵が二人登場します。

冷静で論理的な探偵と、人間観察に長けた風変わりな探偵。彼らの登場が情報過多な状況を生み、読者の脳は心地よく“処理落ち”を起こす。

これは、「名探偵同士のクロスオーバー」といった趣向の再現を試みた作品です。

本格推理としての骨格を保ちながら、名探偵たちの“見せ合い”を楽しませる作品、あわせてユーモアが共存しています。

『メイヘム・パーバの災厄』 ジュリアン・シモンズ

◆あらすじ

閑静なイギリスの村「パーバ」で、日々の穏やかな生活を送る人々——

中心には、鋭い観察眼を持つミス・ハープル。彼女の周囲には、温厚なグリーン牧師、都会から引っ越してきたばかりの派手な老婦人ミセス・ピーコック、表向きは上品だが何かを隠すようなプラム教授など、個性的な面々が集う。

そんな中、午後のティータイムに開かれた牧師宅での小さな集まりが、悲劇の舞台となる。

紅茶のカップを手に取った数人が、次々と倒れていき、村を震撼させる毒殺事件が発生。

しかも使用された毒物は、まるでアガサ・クリスティ作品へのオマージュかのように、多種多様かつ緻密な選定がなされていた。

まさに「知的で計算された殺人」だが、なぜそのような演出を?

主役ミス・ハープルの冷静な視点と豊かな人間洞察で、静かに容疑が明らかになっていきます。

◆形式の過剰とブラックユーモア

ジュリアン・シモンズは、ミステリ評論の第一人者としても知られる人物です。

本作は、黄金時代のフォーマット――村、牧師、ミス・ハープル的女性、毒殺――を忠実になぞっているようでいて、明らかに様式化されすぎています。

多様すぎる毒物や、人物の過剰なステレオタイプ化など、クリスティ的要素をパロディとして誇張しているようにも読めます。

同時にこれは、黄金時代ミステリに対する皮肉的な再構築としても受け取れる内容です。

愛情と皮肉を込めた“黄金時代ミステリの反転”。この時代を研究した者にしか描けない、メタ視点の実験作です。

まとめ

黄金時代は再解釈され続ける“形式”。

これら3作品を並べてみると、作家ごとの「黄金時代との距離感」が少し理解したような気がします。

クリスティが築いた世界を、ただ懐かしむのではなく、現代の作家たちが模倣と再創造で新しい作品として蘇らせた点はさすがです。

とはいえ、たとえ腕のある作家たちでも、ティム・ヒールドのこの依頼は、かなり難易度の高いチャレンジだったかもしれません。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメントを残す