今回紹介する本は、池波正太郎の欧州旅行記『ドンレミイの雨』です。

物語は、フランスのシャルル・ド・ゴール空港に降り立つ場面から始まります。

著者は「死ぬ前に最後の海外旅行をしたい」と語り、旅に出る決意をします。同行する老妻は「ワーテルローの古戦場が見たい」と静かに告げ、その一言が旅の行き先を決定づけます。何度もフランスを訪れた著者ですが、今回の旅はどこか節目のような雰囲気を漂わせています。

「第1章 パリの変貌」から

パリの空港を出た著者は、これまで幾度となく訪れた「居酒屋B.O.F.」を目指します。

ところが、旧中央市場跡 レ・アル地区にあったこの居酒屋は、現在では流行のハンバーガーショップへと変わっていました。

このレ・アル地区は、かつて「パリの胃袋」と呼ばれたパリ中央市場のあった場所で、パリの1区、中心部に位置します。今ではショッピングモール「フォーラム・デ・アル」や公園が整備され、昔とは大きく変わってしまいました。著者もその変化に戸惑いながら、時間の流れの重みを受け止めています。

ちなみに、この居酒屋「B.O.F」は、ベルギー出身の作家ジョルジュ・シムノンが常連客だったという話が残っています。シムノンといえば、『メグレ警視シリーズ』で知られる作家。著者がこの店を好んでいたのも、どこか文学の香りに魅かれたからかもしれません。

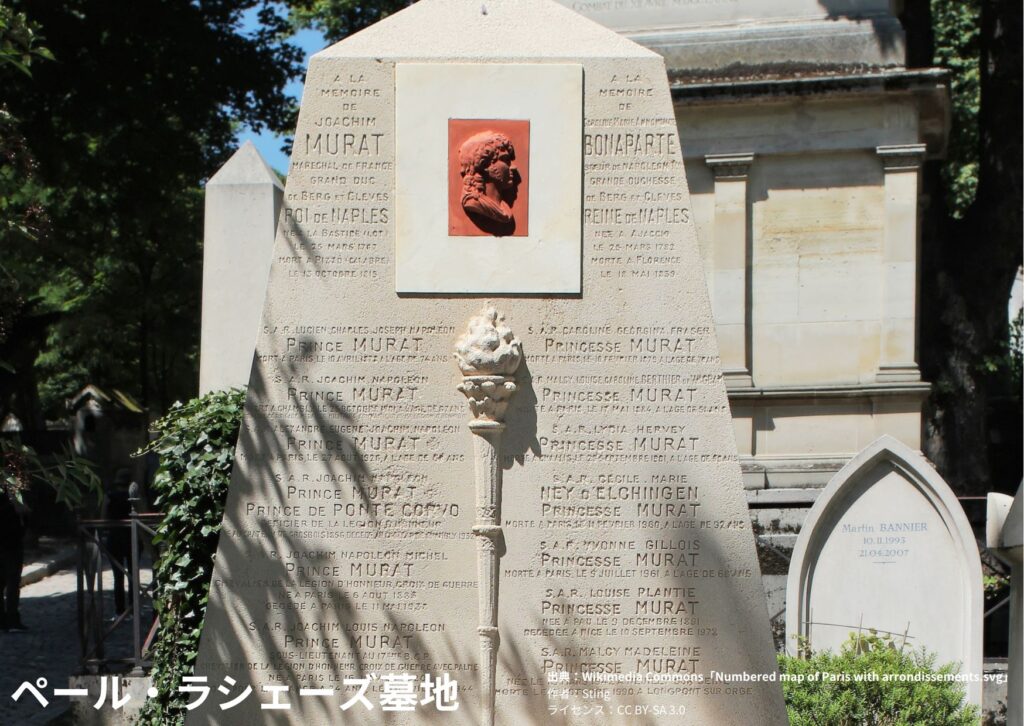

次に訪れたのは、「ペール・ラシェーズ墓地」です。

ここには、パリ・コミューンで政府軍に銃殺された市民兵たちの墓があります。パリ20区の住宅街の中にあるこの墓地は、ショパンやピアフ、オスカー・ワイルドなど著名人も多く眠る場所であり、歴史と文化が積み重なった静かな空間。

パリ・コミューンとは、1871年の春に、パリの市民たちが蜂起して短期間ながらも労働者中心の自治政府を作った出来事です。社会主義や平等の理想に燃えたこの政権は、当時の政府から「反逆」とされ、激しく弾圧されました。最後の戦いはペール・ラシェーズ墓地の中で行われ、そこで捕らえられた市民兵たちは「コミューンの壁(Mur des Fédérés)」の前で処刑されました。墓地の奥にひっそりとあるその壁は、今も花が手向けられ、静かに祈りを受け止めています。

「第3章 ワーテルローの古戦場」から

ベルギーに渡った著者は、ブリュッセルのホテル「アミーゴ」に宿泊し、「ソワーニュの森」のレストラン「ヴィラ・ロレーヌ」を訪れます。

食卓には、家鴨の薄切りソテー、トルネード・ボルドレール、スコットランド産のサーモンなどが並びます。美食を味わいながら、かつてこの地で繰り広げられた歴史の重みに思いを馳せる時間となります。

森の中のレストラン、素敵ですね。

その後訪れるのが、老妻が希望したワーテルローの古戦場。

ベルギーのブラバン・ワロン州ワーテルロー市にある郊外の地で、ブリュッセルから南に約20kmほどの場所。1815年にナポレオンが最終的に敗北した場所として知られ、「ライオンの丘」や戦争博物館など、観光地として整備されています。

観光地とはいえ、その静けさには歴史の重みがひしひしと。どこか張り詰めたような気配があります。

「第5章 ジャンヌ・ダルクの村」から

旅の終盤、著者はロレーヌ地方の都市ナンシーを訪れます。

ナンシーは、フランス北東部ムルト=エ=モゼル県の県庁所在地で、ロレーヌ公国のかつての首都。現在は大学都市としても知られる一方で、産業革命以降は金属加工や化学工業の発展とともに、工業都市としての一面も持っています。

スタニスラス広場の優雅な佇まいに足を止め、オレンジ色の缶に入った「ヴェルガモット・ボンボン」を購入します。

この「ヴェルガモット・ボンボン」は、ナンシーの名産として知られる伝統菓子で、ベルガモット(柑橘系の果実)の香りが特徴の飴です。香水にも使われるような独特の香りがあり、ナンシーという街の気品や古風な雰囲気を象徴するような味わい。

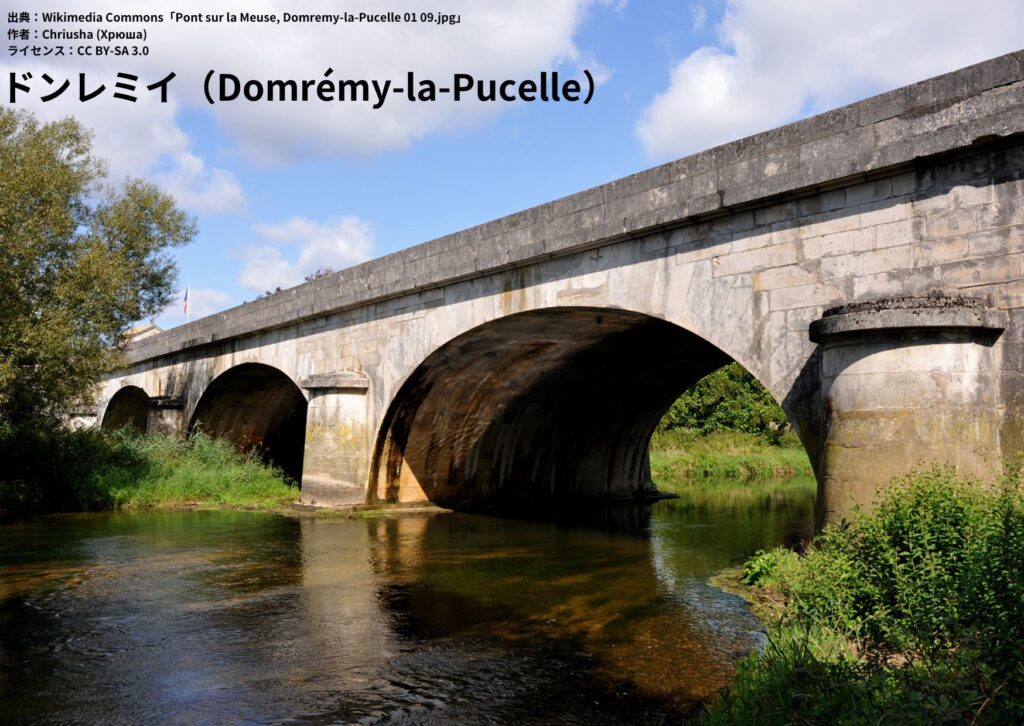

そして、ついにジャンヌ・ダルクの生まれ故郷ドンレミイへ。

この村の正式名称は「ドンレミイ・ラ・ピュセル(Domrémy-la-Pucelle)」。ジャンヌ・ダルクの異名「ラ・ピュセル(乙女)」に由来しています。フランス北東部ヴォージュ県にある小さな村で、ナンシーからもそう遠くはありません。周囲は自然に囲まれ、のどかな農村風景が広がっています。

厚い石壁に囲まれたジャンヌの生家を前に、「この厚みは、この土地の寒さから身を守るためのものだろう」と著者は記します。村にはジャンヌの像や教会、井戸など、彼女をしのぶ場所が点在しており、観光地でありながらもどこか神聖な空気を感じさせます。

まとめ

『ドンレミイの雨』は、静かに進んでいく旅のエッセイです。

都市と田舎、昔と今、そのあいだをゆるやかに行き来しながら書かれています。

どの場所も滞在は短いのですが、描写が丁寧で、その土地の空気や景色が印象に残ります。

歴史や背景を知ることで、著者の視点に少し深みが見えてくるのも面白いところでした。

読み終わったあと、ちょっとだけ「自分ならどこに行ってみようかな」と考えてしまうような、そんな静かな余韻がある一冊です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメントを残す