今回紹介する本は、エド・マクベインの『ジャックと豆の木』です。

『ホープ弁護士シリーズ』として昭和61年に刊行されました。

あらすじ

貧しい青年ジャック・マッキーニーは、どこで手に入れたのかも曖昧な4,000ドルの大金を手に、豆栽培の土地を購入しようとしていた。だが農業経験も資金源も不明な彼の依頼は、どこか妙に胡散臭い。

ジャックは代理購入を依頼するため、弁護士マシュー・ホープを訪れる。

しかし、その直後に何者かによって刺殺されるという事件が発生。

彼の死は単なる個人的トラブルなのか、それとも背後に別の陰が潜んでいるのか――。

マシューは交渉の延長として捜査に関わっていくが、ジャックの母ヴェロニカ、その娘サニー、サニーのボーイフレンドや隣人、農夫のバリルらを巻き込み、物語は思わぬ連続殺人へと展開。

弁護士ホープは法の力を武器に、夢に見えた豆の木の根をたどろうとするが、浮かび上がるのは、希望でも正義でもなく――現実にねじ曲がった構造そのもの。

物語の鍵を握る登場人物たち

◆マシュー・ホープ :弁護士。主人公。依頼を受け事件を追う。

フランク :マシューの共同経営者。共に働くパートナー。

ヴェロニカ・マッキーニー :牧場主。ジャックの母。農場経営者。

◆ジャック・マッキーニー :ヴェロニカの息子。殺害された青年。

サニー :ヴェロニカの娘。ジャックとは姉妹。

◆エイヴァリー・バリル :農夫。ジャックが土地を購入しようとした相手。

(◆ この人物たちは、本文の記事内に登場します。)

この記事では…

『ジャックと豆の木』は、一頭の牛と引き換えに“魔法の豆”を手に入れた少年が、空へと伸びる木を登り、巨人の城で財宝を手にする――そんな夢と冒険の童話として知られています。

けれどこの物語を、大人の視点で読み返したとき、そこに浮かび上がるのは、欲望、選択、そして代償といった現実的なテーマかもしれません。

1980年代アメリカを舞台に描かれた、エド・マクベインのミステリー作品。

童話の構造を下敷きにしながら、そこに現代の社会問題や風刺を織り込んだ小説が存在します。

この記事では、マクベイン版『ジャックと豆の木』を入り口に、夢の象徴としての“豆”や“塔”を見直しながら、童話が語らなかった現実を、少し丁寧にたどってみようと思います。

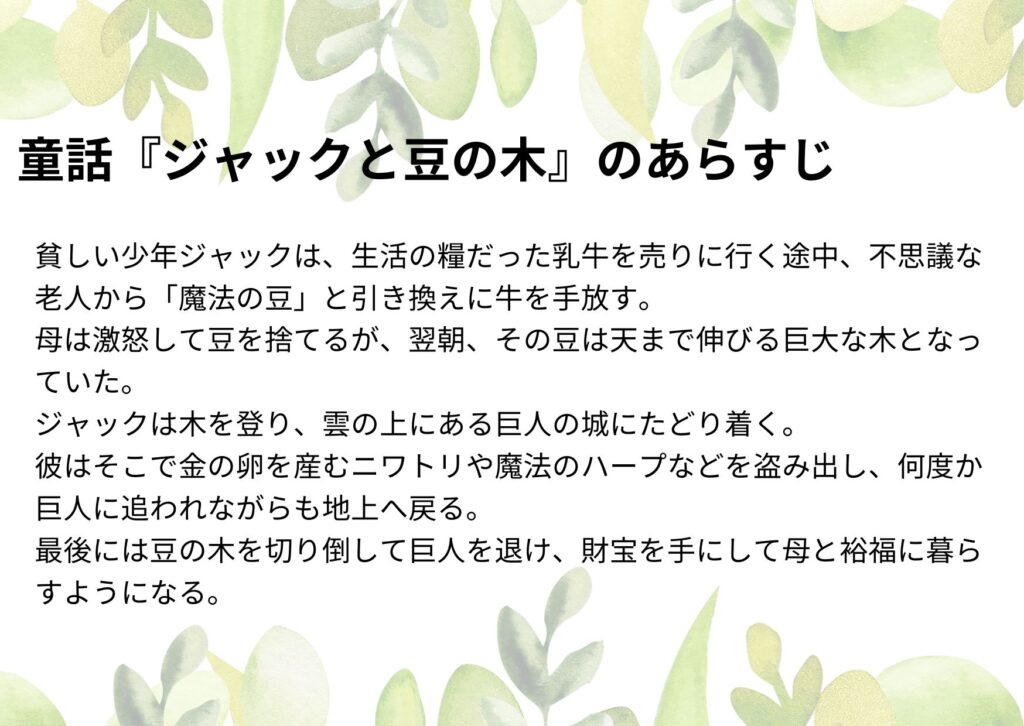

童話『ジャックと豆の木』

ご存じの通り、世界中で親しまれてきた童話『ジャックと豆の木』は、一攫千金の夢と冒険を描いた物語です。

このイギリス生まれの童話は、やがて海を渡り、アメリカへと輸入されます。

そして異なる文化の中で、さらにひとひねり加えられ、一筋縄ではいかない推理作家によって、新たなモチーフとして用いられることになります。

そんな再解釈を経た『ジャックと豆の木』は、本作にどのような影響を与えているのでしょうか――。

そんな“夢をかなえる物語”として語り継がれてきた『ジャックと豆の木』ですが、

1980年代のアメリカに舞台を移すと、その夢のかたちは少し違った姿を見せ始めます――。

1980年代のアメリカは…

1980年代のアメリカは、「アメリカンドリーム」が盛んに語られた時代でした。

しかしその裏では、トリクルダウン政策による格差の拡大、投資詐欺や暴力犯罪の急増など、社会的背景があった時代でも。

誰もが夢を語る時代だったはずなのに、その舞台にすら立てなかった人々がいた――マクベインの“ジャック”がまさにそうでした。

マクベインの小説に登場するジャックは、まさにこの時代の中で、“夢の塔”を登ることすら叶わなかった存在となってしまいます。

『ジャックと豆の木』という古典童話は、アメリカのこの時代において、希望の象徴から、むしろ幻想の代償を描く構造として作品が生み出されたのも無理はないかもしれません。

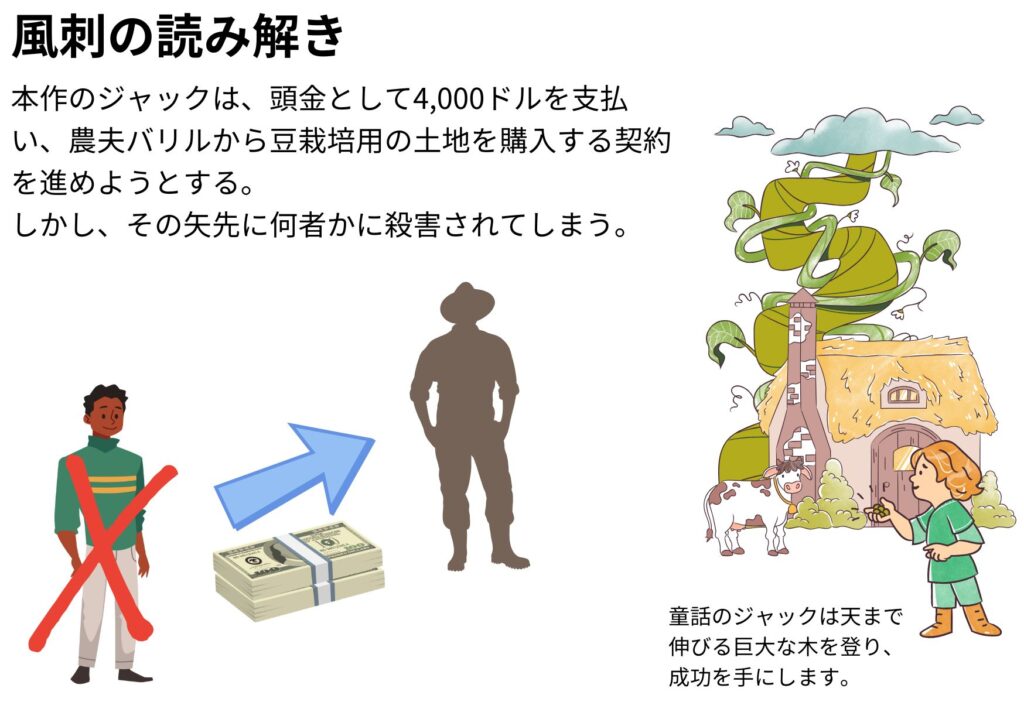

童話の再構築と風刺の構図

1980年代のアメリカでは、アメリカンドリームという“登れば報われる”物語が、

実際には格差や搾取の構造に支えられていたことが徐々に明らかになっていきます。

そしてその社会的背景の中で、『ジャックと豆の木』の寓話的な構造が――マクベインの手によって、現実への風刺として再構築されていくことになります。

童話『ジャックと豆の木』では、少年ジャックが“魔法の豆”を信じて木を登り、

巨人の城で財宝を手に入れ、母とともに幸せに暮らします。

失ったものは牛だけで、夢はすべて“木の上”に用意されていました。

一方、本作のジャック――ジャック・マッキーニーは、バリルという農夫から豆栽培用の土地を購入しようとし、頭金として4,000ドルを支払います。

だが、その契約が成立する前に、彼は何者かに殺害されてしまいます。登る木も、財宝も、帰る家さえも与えられないまま、物語は静かに途切れるのです。

少年が夢を追い、財宝を手にした童話とは対照的に、このジャックは“登ること”すら許されない現実に呑み込まれたのです。

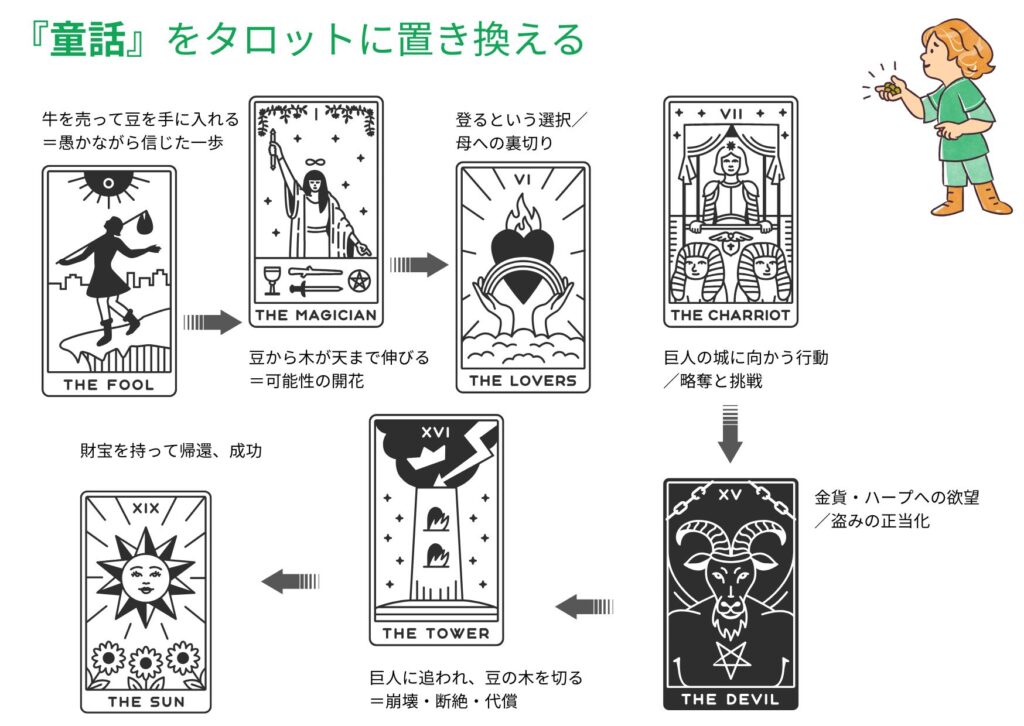

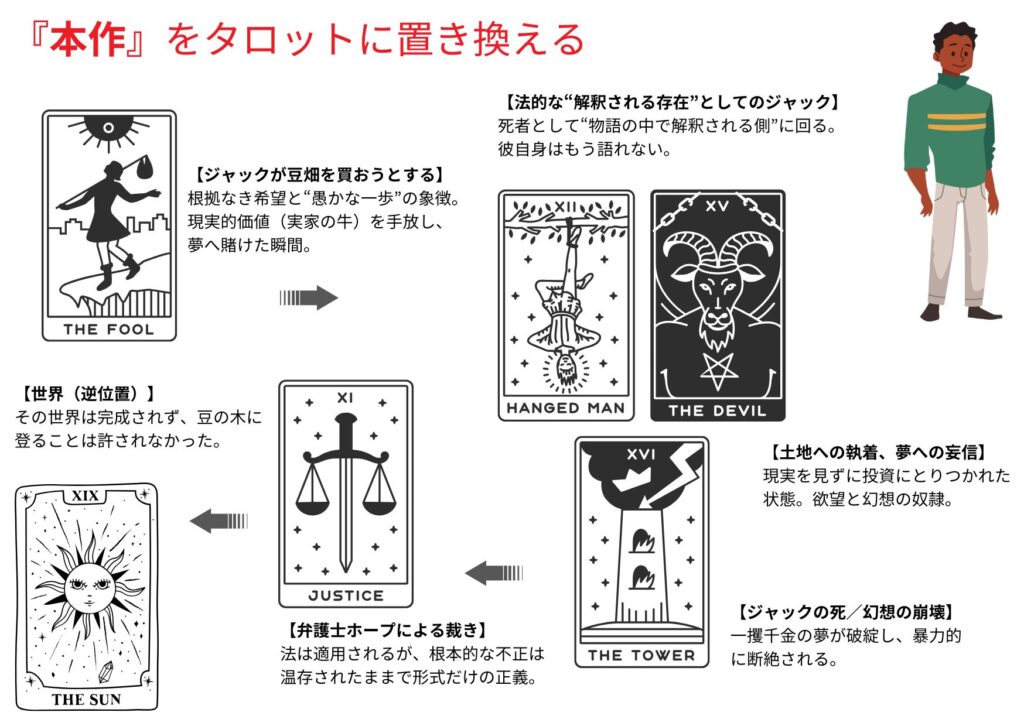

タロットとして読む物語の構造

マクベイン版の『ジャックと豆の木』は、希望の芽が育つ前に摘まれ、塔は登られぬまま崩れていきます。

本作を読み進めていくと、その展開がどこか“定められた軌道”をなぞっているようにも感じられます。

登場人物たちは選択し、迷い、破滅し、裁かれる――まるで、あらかじめ並べられたカードを順にめくっていくような運命の流れ。

そこで今回は、物語の展開をタロットカードのアルカナ(象徴体系)に重ねて読み解いてみます。

それは単なる遊びではなく、むしろ「物語が語ろうとする深層」にふれるひとつの視点になるかもしれません。

まずは、童話バージョンから…

マクベイン版にあてはめると?

童話が描く物語には、ある種の約束ごとがあります。

主人公は信じ、挑み、報われる――そうした順序立てられた構造が、読み手に安心や希望を与えてくれるのかもしれません。

けれども、マクベインの描いたこの物語では、その順番が静かに崩れ、期待された“塔の先”には何もありません。

むしろ彼は、その順序が崩れる瞬間にこそ、物語の本質があることを知っていたようにも感じました。

タロットカードのように並べられた出来事の中から浮かび上がるのは、童話が語ろうとしなかったもうひとつの現実、寓話の枠組みをあえて、“逆位置(リバース)”で現れるアルカナのように反転させたその手際は鮮やかです。

まとめ

童話のタイトルに惹かれてページをめくると、そこに待っていたのはまったくの予想外。

“魔法の豆”も、“巨人の城”も、どこにも現れません。代わりに描かれていたのは、夢に手を伸ばした者がそのまま呑まれていくような、あまりに現実的で静かな破綻の物語でした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメントを残す