今回紹介する本は、シムノンの『メグレと録音マニア』です。

メグレ警視を主人公とするシリーズの一作で、パリ11区を舞台にした静かな事件を描いています。

『メグレと録音マニア』は、パリ11区を舞台にした物語です。

録音マニアの青年アントワーヌ・バティニューが殺害された事件と、同じ時期に起きた絵画窃盗事件が物語の中心となります。

この記事では、まず二つの事件の概要を整理しながら、あわせて当時の11区の通りや街の様子についても少し触れていきます。

少し寄り道をしながら、物語の背景を探ってみようと思います。

あらすじ

大雨の降る夕方、パリの通りで若い男が刺される事件が発生しました。

現場近くに居合わせたメグレ警視は、駆けつけたものの、若者はすでに意識を失っており、手遅れでした。

被害者は香水会社の社長の息子でした。

特定の恨みを買っていたわけではありませんが、彼には奇妙な癖がありました。

それは、録音テープを持ち歩き、レストランや街頭で人々の会話を盗み聞きし、録音していたのです。

目撃者の証言によれば、犯人はレインコートを着た若い男で、後ろから被害者に近づき、刺して逃走したとされています。

捜査は、録音テープに手がかりがあるのではないかと期待され、早期解決が予想されました。

しかし、真相は意外な方向へと展開していきます──。

おもな登場人物

◆バティニュー家◆

ジュラール・バティニュー

アントワーヌの父。化粧品会社の社長。

モニク・バティニュー

アントワーヌの母。かつては酒場のミューズ(女主人)だった女性。

アントワーヌ・バティニュー

本作の被害者。裕福な家庭に育ちながら、奇妙な録音癖を持っていた青年。

◆捜査関係者◆

グロジャン

国家警察総局警視。ソーセー通り周辺で発生した絵画連続窃盗事件を担当。

メグレ

司法警察局警視。本作の主人公。アントワーヌの不可解な死の真相を追う。

パリ11区で発生した二つの事件

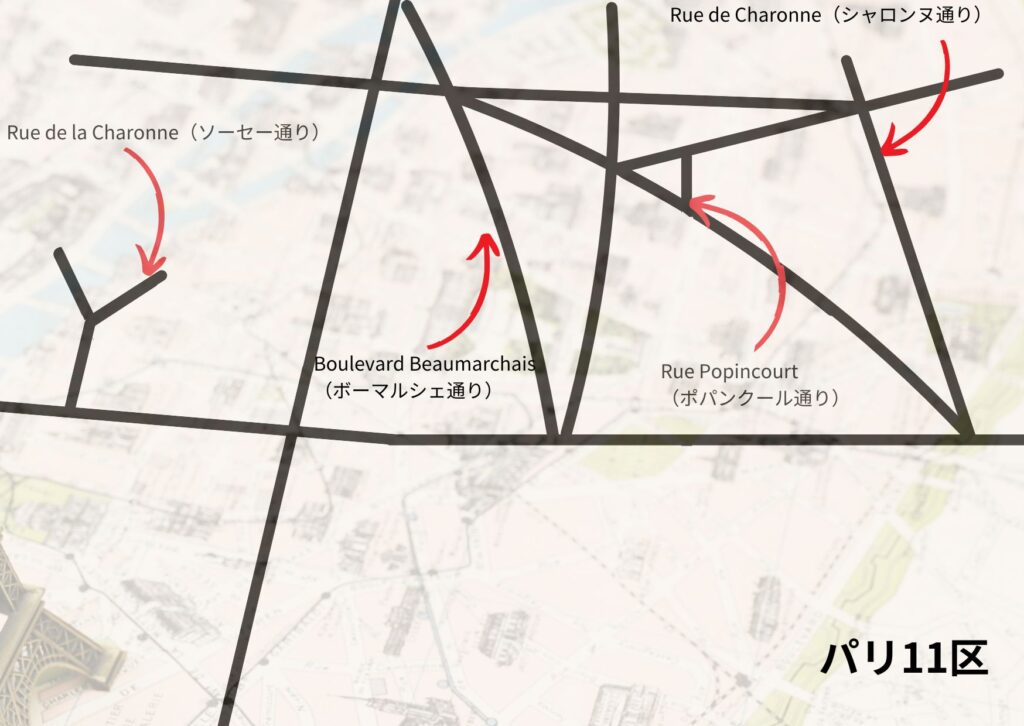

パリ11区において、時期は多少異なりますが、二つの事件が発生しました。

ひとつは、ポパンクール通りで起きた、録音マニアの青年アントワーヌ刺殺事件。もうひとつは、ソーセー通り周辺で発覚した絵画の連続窃盗事件でした。

それぞれ異なる性質を持つ事件ではありますが、地理的な近さや発生時期の重なりから、捜査当初は両者に何らかの関連性があるのではないかと考えられました。

この記事では、それぞれの事件の概要と、当時疑われた関連性について整理していきます。

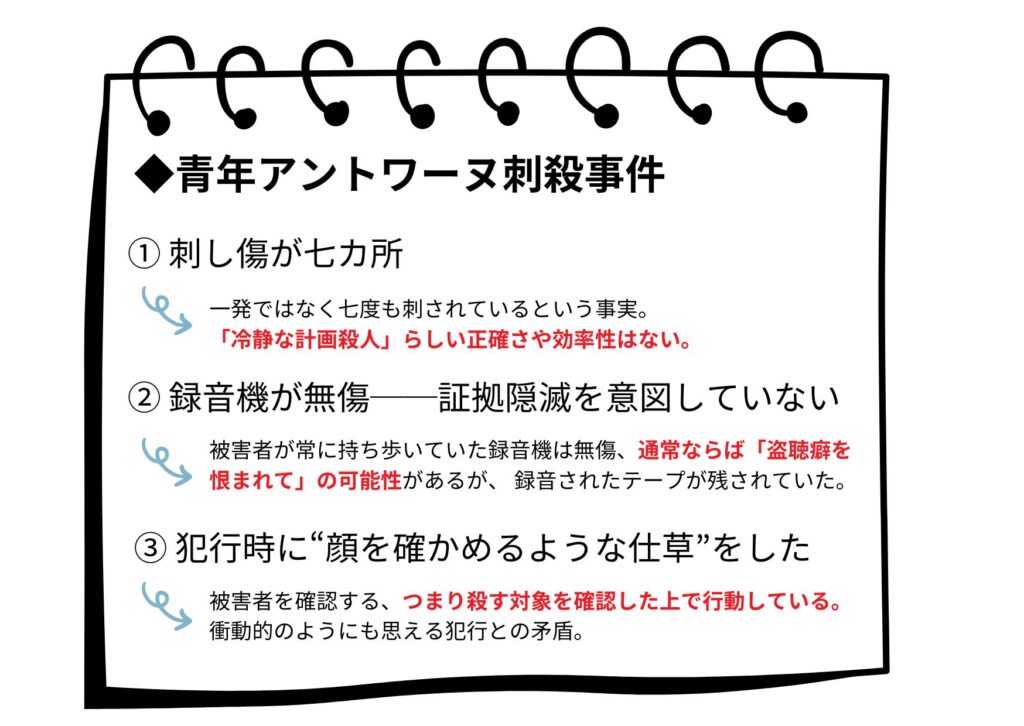

◆青年アントワーヌ刺殺事件

アントワーヌ・バティニューの刺殺事件には、いくつか不可解な点がありました。

ここでは、捜査の初期段階で注目された主要な事実を整理しておきます。

【事件内容】

パリ11区・ポパンクール通りにて、青年アントワーヌ・バティニューが刺殺された。現場は人通りの少ない住宅街だった。

【被害者】

被害者は香水会社社長の息子。人間の会話を無差別に録音するという奇妙な趣味を持っていた。

【犯行状況】

犯人は被害者を七度にわたり刺している。

冷静な計画殺人らしい正確さや効率性は見られず、衝動的な要素が注目された。また、録音機は無傷で、証拠隠滅の意図は見られなかった。

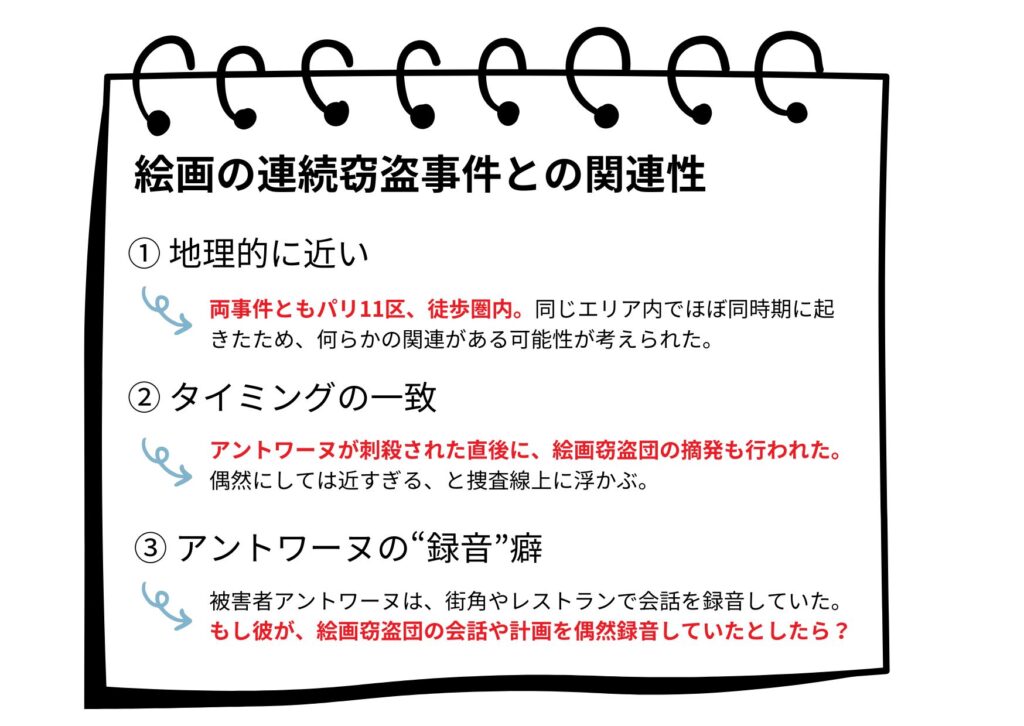

◆絵画の連続窃盗事件

アントワーヌ刺殺事件と、ソーセー通り周辺で発覚した絵画窃盗事件。

地理的にも時期的にも近いことから、当初は両事件の関連性が疑われました。

ここでは、捜査線上に浮かび上がった主な関連ポイントを整理しておきます。

【事件内容】

パリ11区・ソーセー通り周辺で、高価な絵画を狙った連続窃盗事件が発生。画廊、美術品収集家、個人宅が被害に遭った。

【被害対象】

犯行対象は無差別ではなく、市場価値の高い絵画を選んで盗まれていた。盗品の一部は後に押収されている。

【犯人像】

単独犯ではなく、綿密に役割分担されたグループによる計画的な犯行と推定。国家警察総局が捜査にあたり、犯行グループを検挙した。

綿密な捜査と潜入捜査により、ソーセー通り周辺で犯行グループを無事検挙。被害絵画の一部も押収され、世間の注目を浴びる。

録音機は無傷で、犯人に証拠隠滅の意図は見られませんでした。

アントワーヌは特定の組織やグループと関わっていた形跡もありませんでした。

また、刺殺の様子からは、計画的な口封じではなく、感情に任せた犯行の可能性が感じられます。

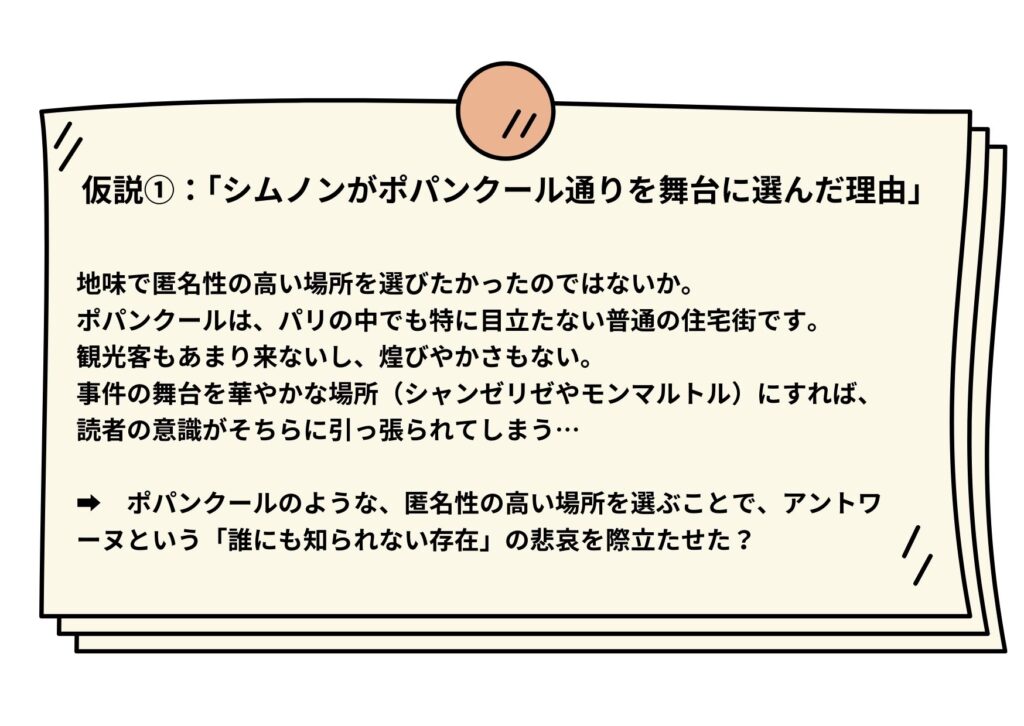

ポパンクール通りが選ばれた理由

被害者アントワーヌ・バティニューは、録音マニアという少し奇妙な趣味を持った青年でした。彼は人々の会話を集めるために、カフェや駅など、さまざまな場所に足を運んでは録音を繰り返していました。

そんな彼が命を落としたのは、パリ11区のポパンクール通り。

静かで目立たない住宅街の一角でした。

華やかなパリの街並みの中で、なぜこのような地味な通りが事件の舞台として選ばれたのか。

ここでは、シムノンがポパンクール通りを選んだ背景について、いくつか仮説を立てながら考察していきます。

ポパンクール通りに漂う生活音と静寂のコントラストを想像すると、録音マニアだったアントワーヌの存在と奇妙に重なり合って見えました。

この静かな場所を舞台に選んだシムノンの意図には、どこか文学的な要素を感じてしまいました。

1960年代パリ11区──通りごとの空気を歩く

第二次世界大戦後から1960年代にかけてのパリ11区は、現在とは違い、労働者階級の色が濃くにじむ街でした。

職人街、小さな工房、地元向けの市場、そして雑然とした住宅街。

それぞれの通りがそれぞれの「顔」と「空気」を持っていたのです。

ここでは、当時のパリ11区を舞台に、主要な通りごとの特徴と雰囲気を簡単に紹介していきます。シムノンが作品に取り込んだ、あの時代の雰囲気を、少しだけ辿ってみましょう。

◆ Boulevard Beaumarchais(ボーマルシェ通り)

バスティーユ広場から北へ延びる、大きな商業通り。

カメラ店や専門店、古道具屋などが軒を連ね、市民生活に根ざした活気のある商業地帯を形成していた。

一方で、パリ中心部へのアクセスの良さから、移動する群衆や社会運動とも無縁ではなく、ときに政治色の強い動きが波のように通りを覆うこともあった。

◆ Rue de Charonne(シャロンヌ通り)

小規模な店舗、職人の工房、アパートが並ぶ庶民的な商店街通り。

昼間は市場が立ち、人々の声が賑やかに響いた。しかし夜になると、急に静まり返り、生活の裏側が垣間見える空気を持っていた。

◆ Rue de la Charonne(ソーセー通り)

飲食店や雑貨店が立ち並ぶ下町エリアで、地元住民の生活に密着した通り。

昼は人通りが多く賑やかだが、夜になると静まり、密かな取り引きや裏社会の動きが交錯する一面も持っていた。

表向きは庶民的な賑わいを見せながら、裏では小規模犯罪も発生する、パリ11区らしい複雑な顔を持つ通りだった。

◆ Rue Popincourt(ポパンクール通り)

中流~労働者階級の市民が暮らす、目立たない住宅街。

大通りの喧騒から一歩外れた、静かな生活感に満ちた通りだった。

大きな犯罪や騒ぎは起こりにくいが、夜になると少し人通りが少なくなるような空気感を持っていた。

パリ11区の通りは、それぞれが独自の「空気」を持ち、歩くだけで違う顔を見せる街でした、シムノンが細かな地名を意識的に使うのは、その空気の違いが、人間ドラマに深く関わることをよく知っていたからかもしれません。

まとめ

シムノンの作品には、事件の真相以上に、実際の時代の空気が詰まっています。

パリの街角を歩くように物語をたどることで、静かな物語を、少しだけ近くに感じられる。そんな一冊でした。

コメントを残す