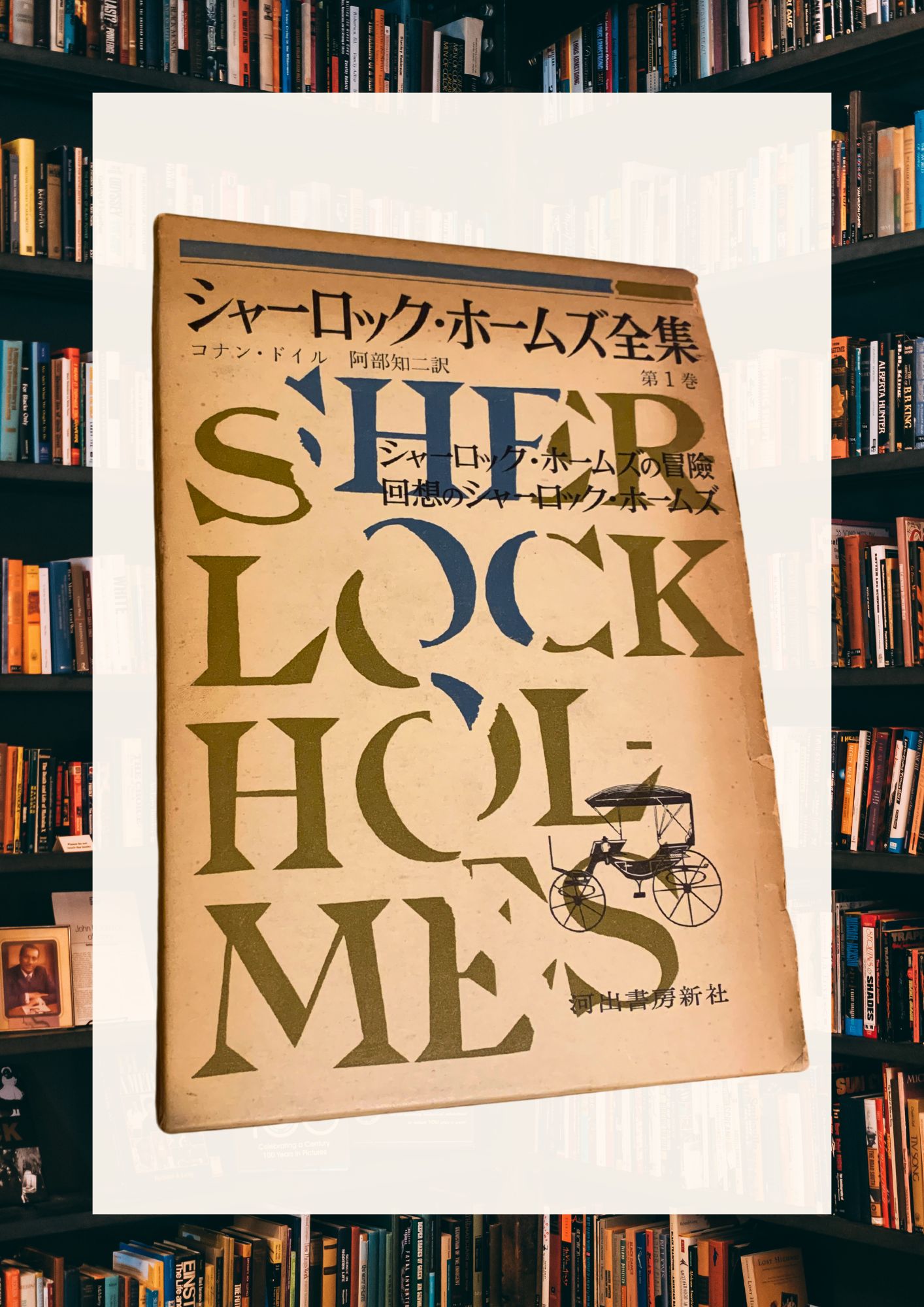

今回ブログで紹介するのは、短編集『回想のシャーロック・ホームズ』です。

前回のブログでは、シリーズ第1短編集『シャーロック・ホームズの冒険』をご紹介しましたが、今回はその“続編”にあたる作品集を取り上げます。

ホームズ譚を何作も読んでいくと、ある瞬間に気づくことがあります。

「あれ、この話、前にも似た構造があったような……」

そう、“型”の反復です。

『回想のシャーロック・ホームズ』は、そんな視点で読むとまた一段と面白い短編集。今回は“冒険”との比較を交えながら、物語のリズムや構造の変化にも注目してみたいと思います。

ブログに登場する短編あらすじ

◆ 赤毛組合 ~シャーロック・ホームズの冒険に収録~

赤毛の男性だけが参加できるという謎の「赤毛組合」。

ある男が奇妙な仕事を得るが、突然組合が解散してしまう。不可解な出来事の裏に、ホームズは隠された意図を見抜く。

◆ 株式仲買店員 ~回想のシャーロック・ホームズに収録~

職探し中の青年が、破格の条件で顧客をリストに抜き出すだけの単純な仕事に採用される。しかし、その仕事にはどこか釈然としない違和感があった――。

◆ ねじれた唇 ~シャーロック・ホームズの冒険に収録~

夫がある場所で目撃されたのを最後に、行方不明となる。

妻の証言と、現場にいた謎の男の関係を調べるうちに、ホームズは驚くべき事実にたどり着く。

◆ 黄色い顔 ~回想のシャーロック・ホームズに収録~

ある日ホームズのもとに、若い夫が訪れる。愛する妻の言動に、どうしても説明のつかない秘密めいた違和感があるというのだ。妻がこっそり通っている小さな家、そしてそこでちらりと目撃された“奇妙な顔”。

◆ ボスコム谷の惨劇 ~シャーロック・ホームズの冒険に収録~

ある谷で起きた殺人事件。息子が容疑者とされるが、彼の証言には不可解な点が多い。ホームズは現場の痕跡を分析し、真相を探る。

◆ グロリア・スコット号 ~回想のシャーロック・ホームズに収録~

ある日、ホームズがワトソンに語ったのは、まだ学生だった頃―

学生時代の友人トレヴァーの屋敷で出会った父親は、ある言葉をきっかけに突然倒れてしまう。その直後、不気味な来訪者が現れ、さらに一通の不可解な暗号文がもたらされる。

執筆の“型”は変化するのか?

『冒険』から『回想』へ、ホームズ譚の構造は変化しているのでしょうか。

シャーロック・ホームズの物語には、読者が無意識のうちに感じ取っている“ある種の安心感”があります。

それは、依頼人がベーカー街を訪れ、ホームズとワトスンが現場を調査し、鮮やかに事件を解決してみせる――という、おなじみの構造です。

そしてこの「型」が完成されたのは、1892年に刊行された短編集『シャーロック・ホームズの冒険』です。

12の短編に共通しているのは、テンポの良い展開と、事件が“今、目の前で”進行しているというライブ感です。

読者はホームズとともに謎へ向かい、現場を見て、犯人の動機にたどり着いていきます。

しかし、次作にあたる『シャーロック・ホームズの回想』(1894年刊)では、物語に明確な変化が見られるようになります。

「時間軸」が変わった…

最大の変化は、“事件が今まさに起きているもの”から、“かつて起きた出来事を語るもの”へと、語りの時間軸が反転したことです。

たとえば『グロリア・スコット号』では、ホームズ自身が若き日に体験した初めての事件を、ワトスンに語って聞かせるという構造になっています。

このような“回想形式”は、前作『冒険』では見られなかったものです。

この変化は、シリーズ全体が“人物の物語”へと重心を移しはじめたことを意味しているように感じます。

「ホームズの推理がすごい」という枠を超えて、ホームズという人間に蓄積された記憶や、築かれた関係性、過去との対話が物語の中に重なっていくのです。

“セルフリメイク”? ホームズ譚に潜むおなじみの構造の作品たち

シャーロック・ホームズの物語をいくつも読み進めていくと、「……あれ? この話、どこかで読んだ構造と似ているかも」そんな既視感を覚える瞬間があります。

もちろん、ドイルはひとつひとつ異なる事件を描いています。

けれど、よく読んでみると――事件の導入や展開、トリックの仕掛け方などに共通する“型”が存在し、それを時代や登場人物を変えながら、繰り返しアレンジしていることに気づかされます。

こうした構造の繰り返しは、単なるアイデアの再利用ではありません。

むしろ、完成された型を下敷きにしながら、感情や背景に変化を加えることで、より深みのあるバリエーションとして展開されていくのが特徴です。

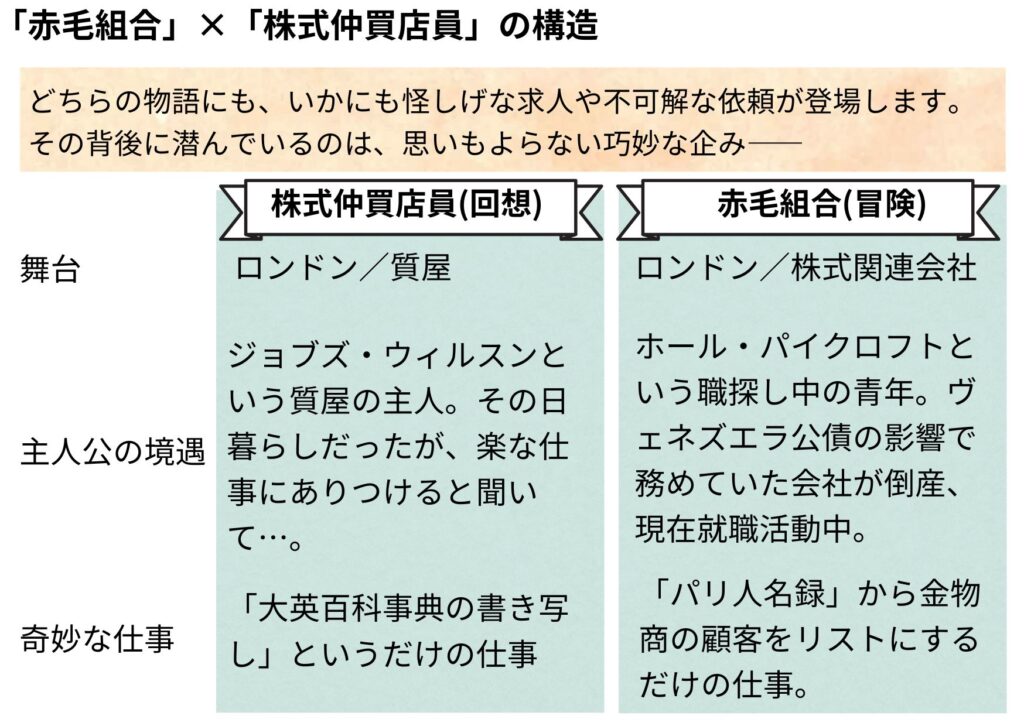

その“型の反復”の中でも、特に明確で興味深いのが、『赤毛組合』と『株式仲買店員』のペアではないでしょうか。

どちらも、「やけに条件の良い仕事」が物語の発端となります。

しかしその裏では、依頼人の知らないところで巧妙な犯罪計画が進行しており、ホームズはその“表と裏の構造”を見抜いて真相に迫っていきます。

事件の内容自体はまったく異なるものの、導入の違和感や仕掛けの暴き方には明らかな共通点があります。

ファンや研究者のあいだでは、この2編を「型のセルフリメイク」と呼ぶこともあります。

共通のストーリーラインのある作品たち

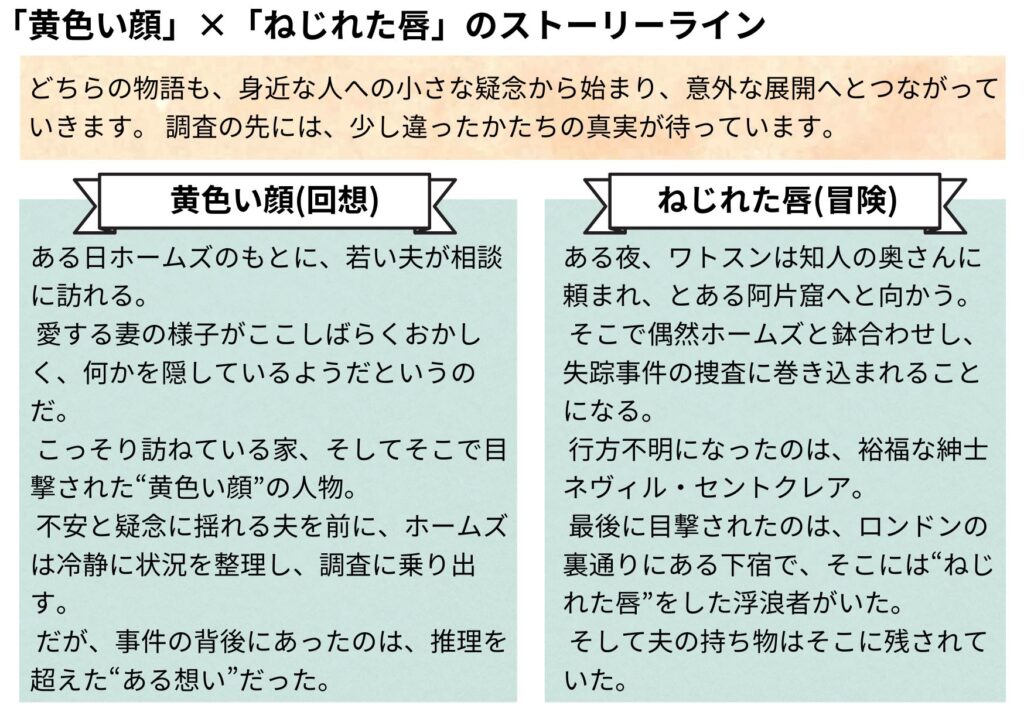

『ねじれた唇』と『黄色い顔』は、構造の上では明確なリメイク関係にあるわけではありません。

しかし、テーマや感情の流れには深い共鳴があり、まさに“物語の兄弟作”と呼ぶのがふさわしいと言えるでしょう。

愛する者への疑念、物語に登場する異様な外見への不安、そして真相に込められた善意と情。

ホームズの推理がどこかで届かず、むしろ人間の心の奥にあるものが、静かに答えとなっていきます。

結末に残るのは、謎解きの鮮やかさよりも、“人を思う気持ち”の余韻。

なかでも『回想』に収められた短編は、筆致により深みと落ち着きがあり、物語として熟成された印象を受けます。

過去の因縁が現在に影を落とす作品たち

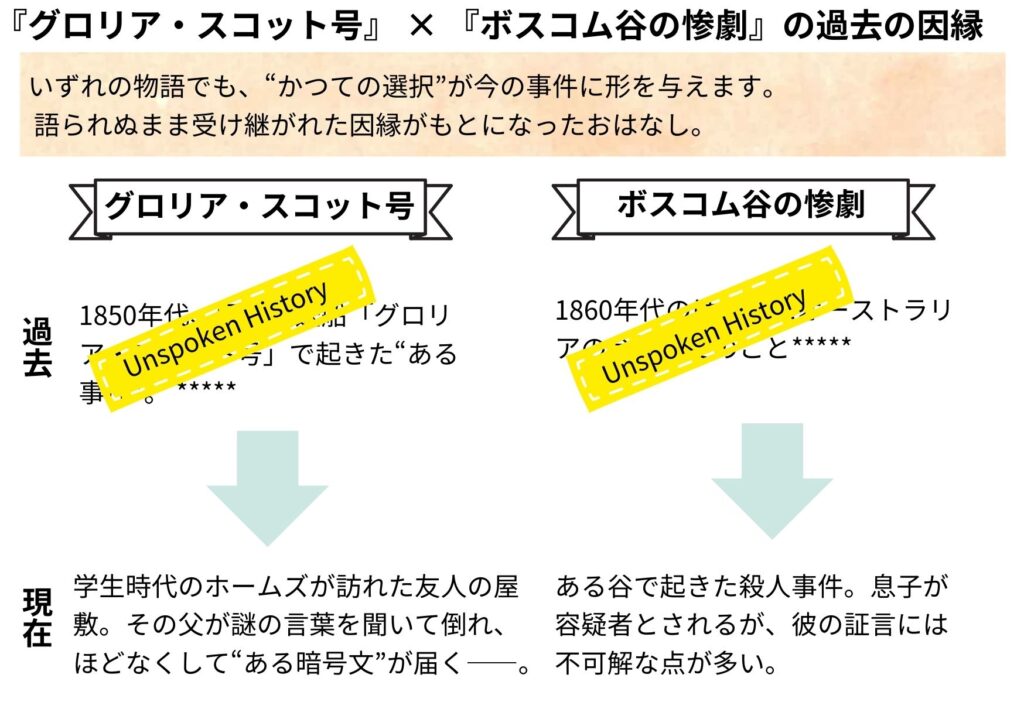

ホームズ短編の中でも、ときどき「これはただの事件ではない」と感じさせる話に出会います。

その背後に、家族や人生の影がちらつくとき、物語は“推理小説”の枠を少しだけはみ出してくるように感じます。この二作――『ボスコム谷の惨劇』と『グロリア・スコット号』は、いずれも“過去の因縁”が静かに影を落とす物語です。

『ボスコム谷の惨劇』と『グロリア・スコット号』は、どちらも“父の過去が息子の現在に影を落とす”というテーマを軸にした物語です。

表向きには殺人事件や突然死として描かれますが、真相にたどり着くと、そこには若者が知らなかった父のもう一つの顔が浮かび上がってきます。

現場に残された足跡や言葉、古い暗号文といった手がかりを通じて明らかになるのは、“過去と現在をつなぐ罪と沈黙”です。

推理によって明かされるのは、事件そのもの以上に、長く語られなかった人生の記憶なのです。

まとめ

実はドイルは、“型”を意識的に組み立てていたわけではありません。

書簡などを読む限りでは、「また似たようなネタになってしまった」と苦笑していたような様子もうかがえます。

彼が重視していたのは、「いかに読者を惹きつけるか」、そして「掲載誌(ストランド・マガジン)に間に合わせるか」といった、現場感覚に近いものでした。

そのなかで、「うまく回る構造」や「読者の関心をひきつける配置」を、無意識のうちに繰り返すようになっていったのでしょう。

それがやがて、読者や研究者によって“型”として意識され、体系的に語られるようになったのです。

ドイルは、ホームズの成功によって一躍人気作家となりましたが、その一方で「もっと文学的に意味のある作品を書きたい」という意識も強く持っていました。そのため、手紙の中ではたびたび「ホームズを殺してしまおうか」とこぼしており、『最後の事件』でライヘンバッハの滝にホームズを沈めたことも、彼にとっては“創作からの解放”だったのかもしれません。

コメントを残す