今回紹介する本は、『世界史の実験』柄谷行人著です。

『世界史の実験』というタイトルの背景にあるもの

柄谷行人氏の著書『世界史の実験』は、一見すると哲学書のようでもあり、民俗学の議論にも見える一冊です。

しかしその実態は、氏が長年にわたり積み重ねてきた思索の集積であり、非常に個人的な出発点から始まっています。

1974年に刊行された『マルクスその可能性の中心』以降、柄谷氏は文学批評の枠を超えて、哲学・歴史・経済といった分野へと研究の領域を広げてきました。

その過程で、かつて〈柳田国男〉についても論じたことがありましたが、当時は「文学批評の延長」としてとらえ、次第に距離を置いていたようです。

ところが近年、代表作『世界史の構造』を書き終えたタイミングで、何か“物足りなさ”が氏の内に残っていたと書いてあります。

その違和感が導くように、柄谷氏は再び1974年の「柳田国男論」へと回帰していきます。

本人も本書のあとがきで「この本を『世界史の実験』と呼ぶことにした。そこには自分の意志をこえた何かが働いていると感じる」と述べています。

つまりこのタイトルは過去への回帰であると同時に、新たな思考の起点でもあるようにもみえます。

本記事では、そうした背景をふまえつつ、「実験」という言葉の意味を手がかりに、柄谷氏が〈柳田国男〉から受け取った視座が、どのように民俗学的な思考へと展開していったのかを読み解いてみます。

そして、「民俗学とはそもそも何を見つめ、何を明らかにしようとする学問なのか」――その輪郭が浮かび上がってくるはず。

はじめに

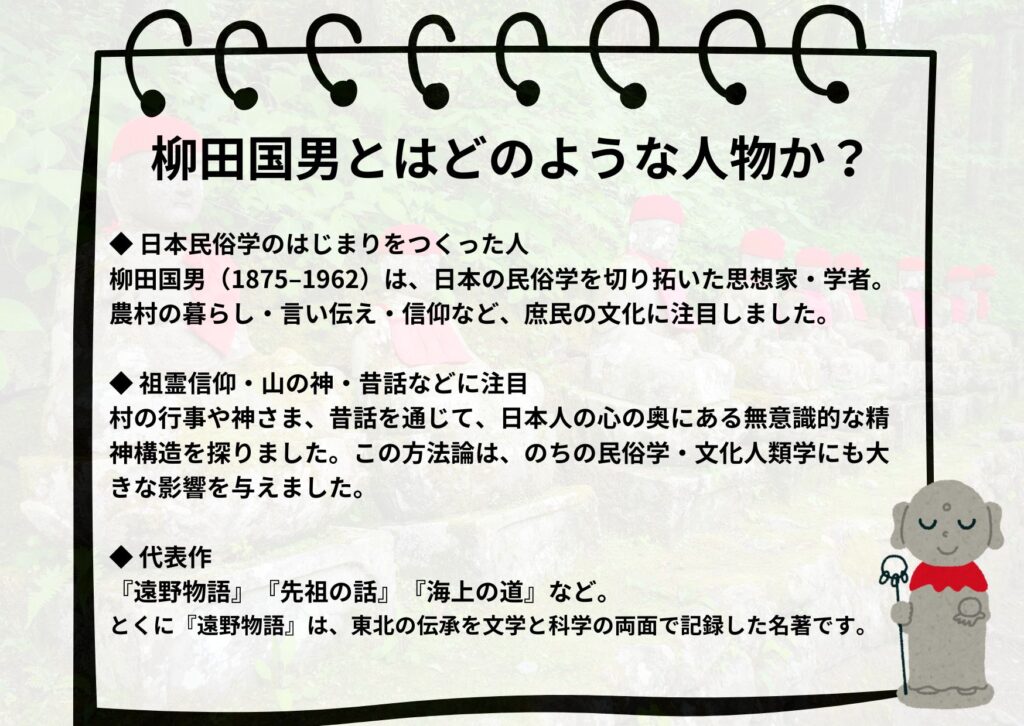

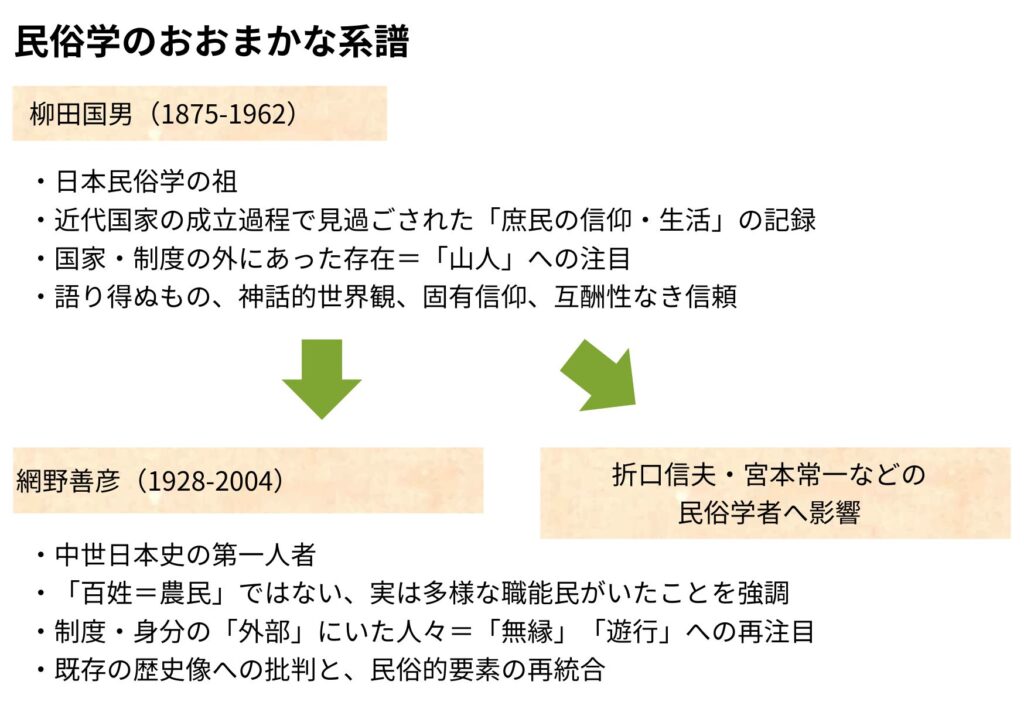

本書には、日本民俗学の祖とも言われる柳田国男が登場します。

彼が注目したのは、村の外れにある小さな祠や、名もなき年中行事、言い伝えといった、かすかに残された「庶民の記憶」でした。

柄谷氏が『世界史の実験』において柳田国男先生を再読したのは、「祖霊信仰」や「山人」など、国家や宗教が成立する以前の人間関係や共同体のあり方にヒントを見出すためでした。

柄谷氏は、このような信仰を、過去の遺物としてではなく、“歴史のなかで実験されてきたもうひとつの可能性”として読み直そうとされたのです。

「ノマド」は昔も今も?

―移動する人びとの文化史―

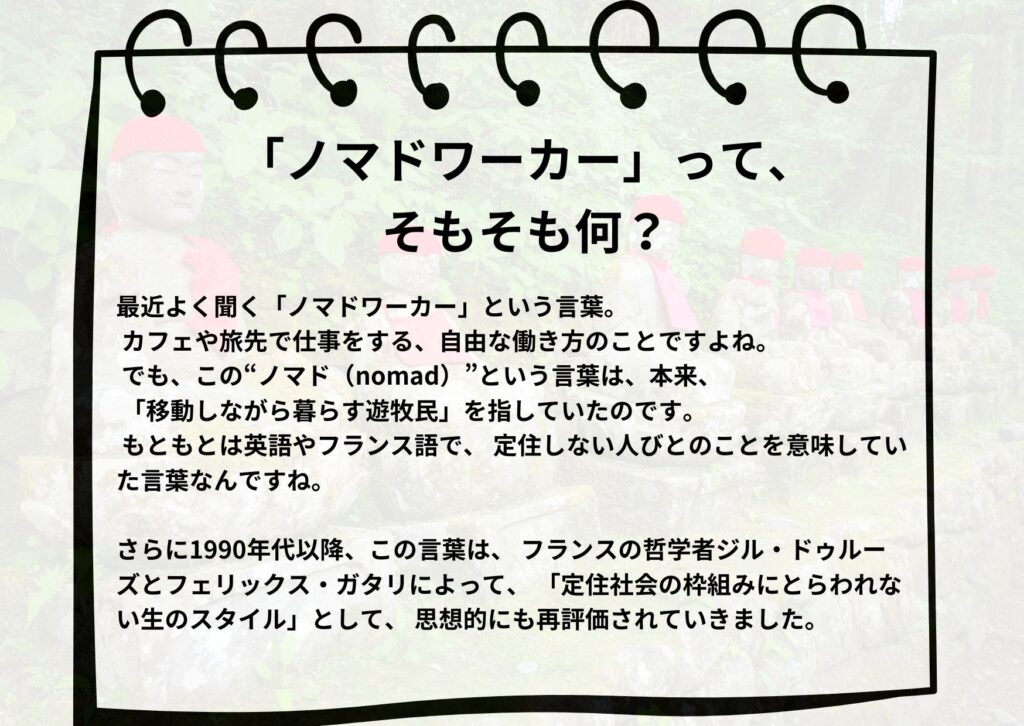

「ノマドワーカー」って言葉、少し前からよく耳にしますよね。カフェやコワーキングスペースでパソコン片手に仕事をしているあのスタイル。でも、そもそも“ノマド”って、どこから来た言葉なんでしょう?

実はこの“ノマド(遊動的な生き方)”という概念、日本の民俗学でもずっと前から扱われてきたテーマなんです。

そこで登場するのが、民俗学の先駆者柳田国男と、中世社会の構造を問い直した歴史学者網野善彦です。

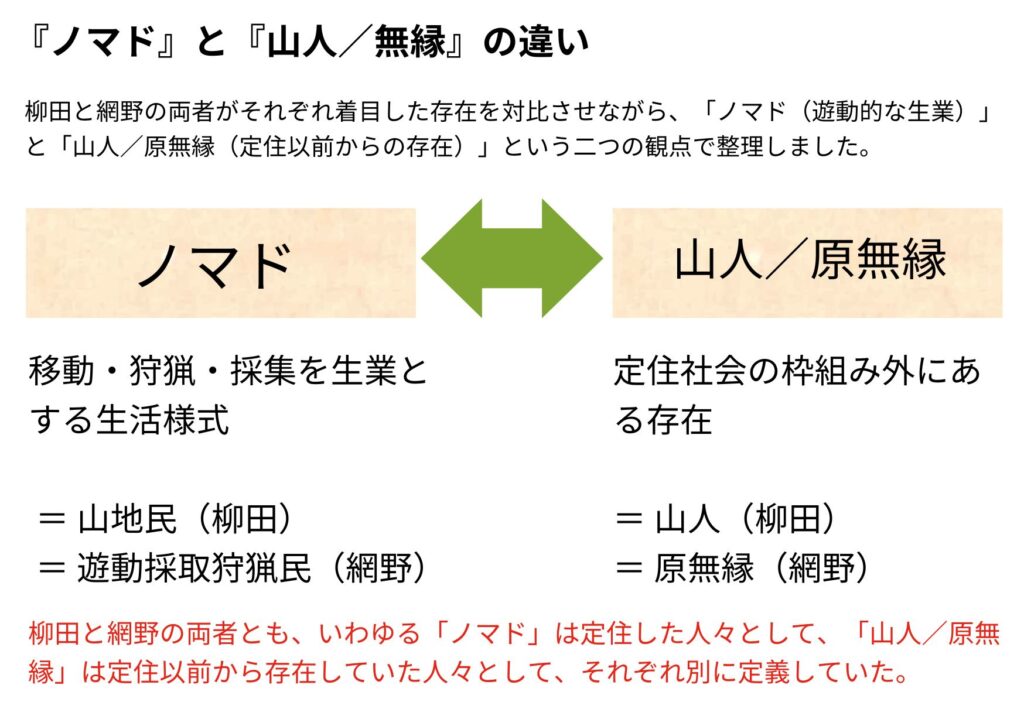

彼らは、徐々に「ノマド(定住以前の移動的な存在)」と対をなすような存在、「山人/原無縁(定住以後に社会の外部とされた存在)」へと研究の対象を向けていきました。

山人とは誰か?

― 柳田国男と網野善彦が見出した「定住社会の外側」の人びと ―

柳田国男は「山人(やまびと)」という、定住社会の枠組みに収まらない人々の存在に注目していました。そして歴史学者の網野善彦も、よく似た視点から「原無縁(げんむえん)」という言葉でそれを捉えています。

一見現代的な“ノマド”と、柳田・網野の語る「山人」「原無縁」は別の世界の話に見えますが、実は深いところでつながっているのです――。

「山人」「原無縁の人びと」といった存在は、昔から日本列島にいた、生き方をしていた人たちだということなんです。

たとえば…

定住して村をつくる前から、日本には山や川を移動しながら暮らしていた人たちがいた(これが、いわば“ノマド”というワードで説明されてます)。

そして、定住社会ができあがってからは、そうした元々いた人びとは“外”に押しやられ、「山人」や「原無縁」と呼ばれる存在になっていった。

――そんな時間の流れのなかで、

民俗学の柳田國男、歴史学の網野善彦は、それぞれの視点からこの“定住社会の外側の人びと”を探り出して研究していくわけです。

「宗教や文化が根付く以前――そのもっと前から、この土地には“もともとの人々”が暮らしていた。しかもそれは、過去の話ではなく、今もなお私たちの暮らしの中に“痕跡”として静かに息づいているのかもしれない。」

――こうした視点こそが、『民俗学』において重要な研究テーマのひとつなのです。

まとめ

田舎の村の外れにある、小さな石塔やお堂。「何のためのものか分からないけれど、壊しちゃいけない」。そんな祠や供養塔を見かけたことはないでしょうか? また、「なぜか毎年やっているけど、理由は誰も知らない」――そんな風習も各地に残っています。

柳田国男は、こうした名もなき祀りや理由のわからない習俗の中に、「山人」と呼ばれる定住以前の人々の記憶が潜んでいるのではないかと考えました。

彼らは歴史に記録されることもなく、定住社会の“境界”に追いやられましたが、その痕跡は今も風景や行事の中に静かに息づいているのです。

そしてこの「山人」の存在に、哲学者・柄谷行人は、もう一歩踏み込んで光を当てました。

この関心は、学術的な分析というより、自身の思想遍歴の中でたどり着いた地点として深い意味を持っているように感じます。

柄谷氏は1970年代に一度〈柳田国男〉を論じたことがありましたが、その後は長く距離を置いていました。

しかし『世界史の構造』という大作を書き終えた後、あらためて何かが引き寄せるように柳田へと立ち返り、そこで再び〈山人〉の存在に出会ったと語っています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメントを残す