前回に引き続き、柄谷行人さんの『世界史の実験』をご紹介します。

前回は、柳田國男が描いた「山人」の存在について取り上げましたが、本書のなかではそれだけにとどまらず、日本古来の“信仰”のあり方にも深く踏み込んでいます。

実は、文章量の都合でご紹介できなかった「固有信仰」や「祖霊観」の議論こそは、この本で紹介されている「民俗学」もうひとつの核心とも言える部分です。

今回はその続きとして、柳田國男が見出した“互酬性のない信頼”――宗教や制度では語りきれない、もうひとつのつながりのかたちについて少し説明します。

「山人」という定住以前の人々の痕跡を追っていた柳田國男は、やがてその関心を、“彼らがどのように死者を迎え、信じていたのか”という問いへと向けていきます。

それは、制度としての宗教や神道ではなく、もっと素朴で構造化されていない「信仰のかたち」――柳田が「固有信仰」と呼んだ、無償の信頼に基づく祖霊観への探究でした。

はじめに

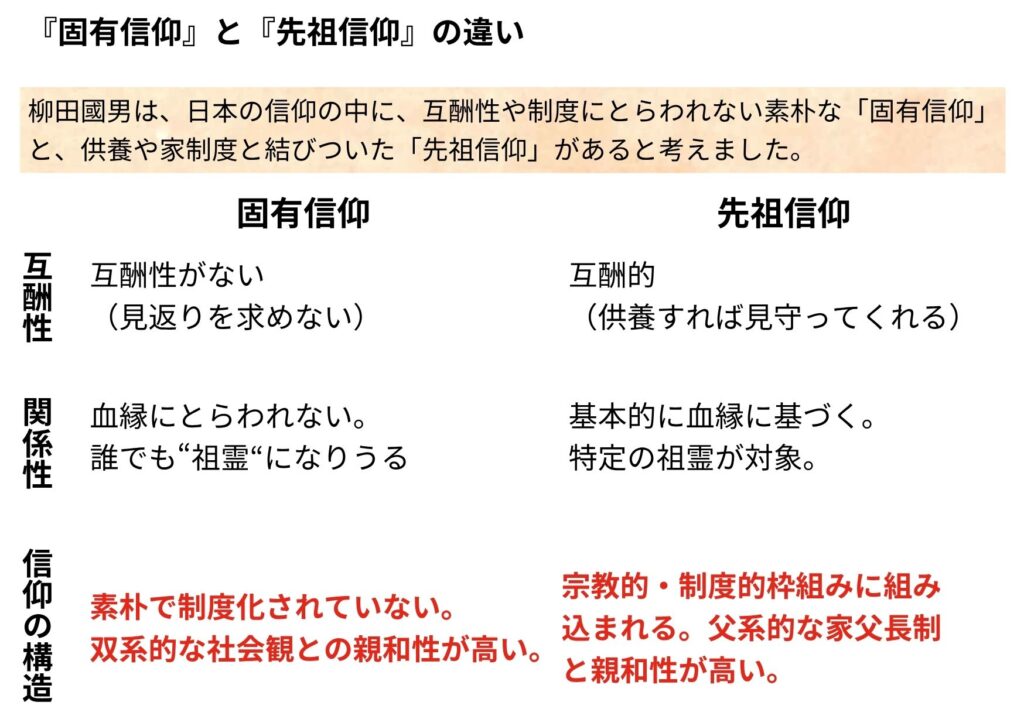

柄谷行人先生が『世界史の実験』の中で柳田国男先生の祖霊観に注目されたのは、それが一般的な宗教的「先祖信仰」とは異なる構造を持っていたからです。

たしかに、日本の伝統的な祖霊信仰には、「供養をすれば守ってくれる」「怠れば祟る」といった、ある種の互酬的な関係性が見られます。これは、祖先とのやりとりを、儀礼を通じて循環させる信仰のかたちです。

ところが柳田は、後年になって「固有信仰」と呼ばれる、より素朴で構造化されていない信仰の中に、互酬性すら存在しない、無条件の信頼関係を見出したと書いてあります。

そこでは、生者と祖霊は「お互いに信じている」だけであり、見返りや義務といった考えが入り込んでいないのです。

お盆に宿る、“もうひとつ”の信仰

ところで、日本における「お盆」は、とてもなじみ深い行事です。

毎年夏になると、迎え火を焚いたり、お墓参りをしたり。

多くの人にとって「ご先祖さまを迎えて供養する日」という感覚があるのではないでしょうか。

しかし――

民俗学者・柳田國男が注目したのは、仏教や神道といった宗教が入り込む『もっと前』。

「たとえば、“ご先祖さま”にお供えをするけれど、何か見返りを求めるわけじゃない――ただ迎えて、ただ送る。そのやりとりに理屈はない」

制度や教義に還元される以前、まだ名もない祈りとして人びとが「祖先」を迎えていた、その原初的な信仰のかたちでした。

柳田が「固有信仰」と呼んだこの信仰では、祖先との間に互酬的な関係すら存在せず、ただ「信じて迎える」という姿勢が見られます。

柄谷行人先生が『世界史の実験』で柳田の祖霊観に注目されたのも、そこにいま日本に馴染みのある「先祖信仰」とは異なる構造を見出したからかもしれません。

供養と引き換えに加護を求めるのではなく、互酬性を超えた、無条件の信頼に基づく関係が示されています。

仏教が来る前、何を信じていたのか?

柳田國男が記録した『固有信仰』の特徴のひとつに、「たとえ血縁がなくても、家を支えた人は“ご先祖さま”として祀られる」という点があります。

これは、宗教や制度の影響を受けた家制度のなかにあっても、“関係性”を重視する価値観が色濃く残っていたことを示しているのかもしれません。

柄谷行人先生は、そうした柳田の記述のなかに、互酬性のない信頼に基づいたつながり――制度に還元できないもうひとつの関係のあり方の可能性を見出しました。

つまり、これは「固有信仰」そのものではありませんが、制度化された祖霊観の奥に、かすかにその痕跡が宿っていたのではないかという読み取りのように感じました。

まとめ

柳田國男が追い求めた「山人」や「固有信仰」は、特定の宗教や教義とは無縁の、もっと根源的な“信じる態度”や“関係性の感覚”に根ざしていました。

それは、仏教や神道といった制度的な信仰が形成される以前の、いわば〈原初の信仰〉とも呼べるものです。

自分は、民俗学というと、昔話や村の風習を調べるものだと思っていました。

けれど読み進めていくうちに、記録を集めるではなく、「日本人の根本的な感覚や関係のあり方」を掘り起こす試みと気づかされました。

点在する習俗や言い伝えの中から、日本人という存在の“深層”を浮かび上がらせていく――民俗学は、帰納的に“自分たちのあり方”を探る、とても思索的な学問のように感じます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメントを残す