現在お買い物カゴには何も入っていません。

短編なのにクセになる!『怪盗ニック登場』ホック流ミステリの職人芸とは?

今回紹介する本は、『怪盗ニック登場』エドワード・D・ホック著です。

短編ミステリの名手、E・D・ホックによる『怪盗ニック登場』。

“価値のないもの”しか盗まないという異色の怪盗が、なぜここまで読者を惹きつけるのか?

このブログでは、シリーズの基本情報から、構造の妙、ホックの職人技まで――その魅力をじっくり紹介します。

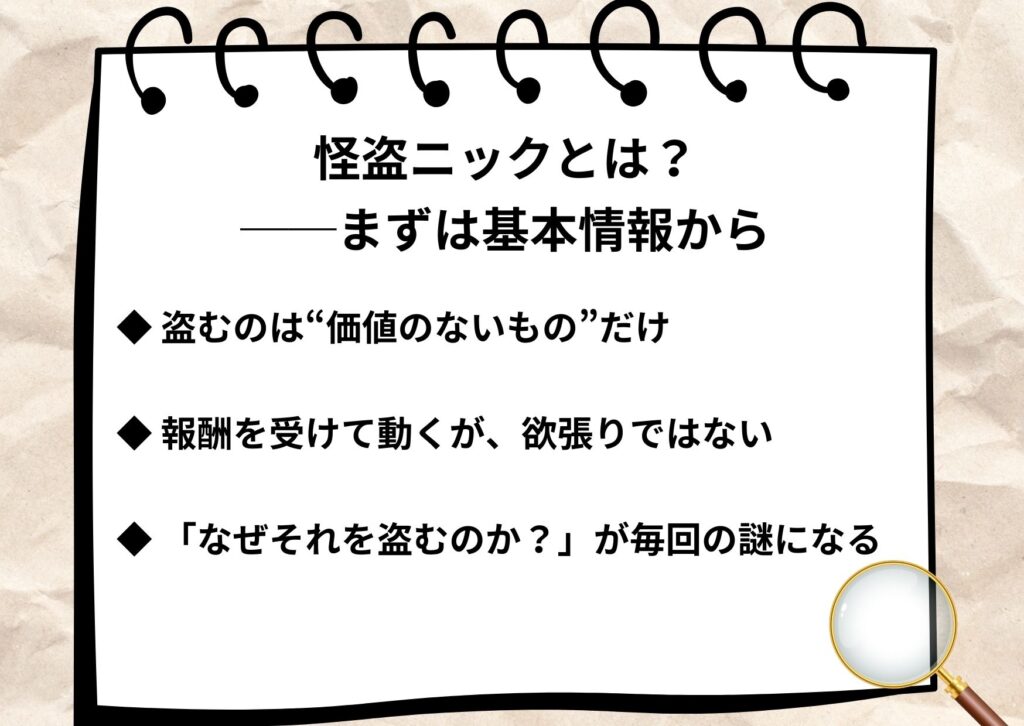

はじめに、怪盗ニックとは?──まずは基本情報から

E・D・ホックが生んだ“怪盗ニック”は、ちょっと変わった主人公です。

というのも彼が盗むのは、宝石でも、金庫の札束でもありません。

彼が狙うのは、“価値のないもの”だけです。

たとえば本書では、博物館に展示された恐竜の尾骨、プロ野球チームそのもの、メリーゴーランドの白馬――どう考えても盗む価値などなさそうなものばかりが、ターゲットになります。

しかも、ニックは報酬を受け取って仕事をしていますが、決して欲張りではありません。贅沢を好まず、ただ淡々と依頼をこなしていくスタイルです。

そしてこのシリーズ最大の魅力は、まさにここ。

「なぜ、それを盗むのか?」という謎が、毎回の読者への問いになるのです。

くだらない?ものに見える依頼の裏には、いつも必ず“裏の理由”が潜んでいます。

この「よくわからない依頼」と「予想外の理由」。

そのギャップこそが、怪盗ニックシリーズの面白さです。

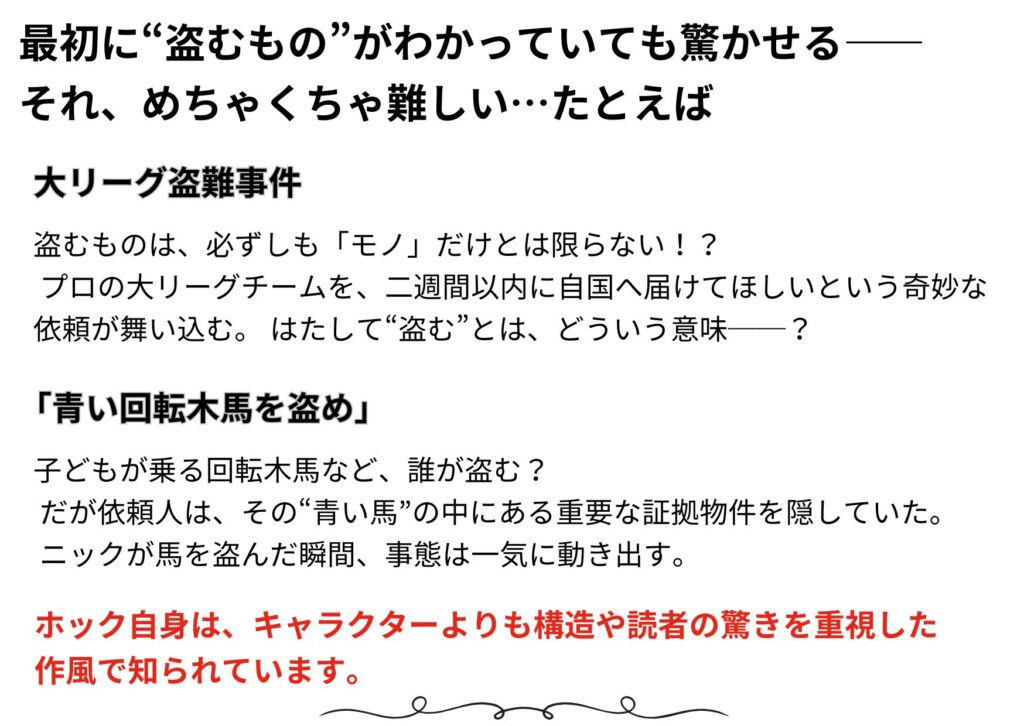

「盗むものは最初にバラす」型破りの構造

怪盗ニックシリーズの最大の特徴は、「先に盗むものが提示される」という構造です。

読者は、冒頭で 『何が盗まれるのか』を知らされる。

でも、その理由はわからない。

すでに『答えの一部』を開示された状態からスタート。

書き手としては、普通のミステリのように、「何が起きるか」を伏せて進めるほうが楽です。なぜなら、読者が知らないから、どこにでも仕掛けが作れる。

しかし、怪盗ニックシリーズの場合は、

盗むターゲットが明かされている

それが『くだらない』ものだと、読者も知っている

「どうせ何か裏があるんでしょ?」と予測されている

仕掛けの『発射地点』が読者にバレてる状態で、そこからゴールまで『意外性』を持たせなければいけないという厳しい制約があると思いました。

ホックはなぜ書き続けた?“驚き”にこだわる短編職人の流儀

この奇想天外な短編シリーズを、30年以上書き続けた作家が、エドワード・D・ホック。

ミステリ好きにはおなじみの作家かもしれませんが、そのとんでもない量と精度に、改めて驚かされるはずです。

私は読んだとき、あらためてこう思いました。

「このシリーズは、これ毎回こんな構造でやってるの……?」

しかも何十回も、ぶれることなく、ちゃんと作品として成り立っている…。

読めば読むほど、ホックという作家の底知れなさを感じ、『驚かせる』ための構造に、ひたすら誠実なんです。

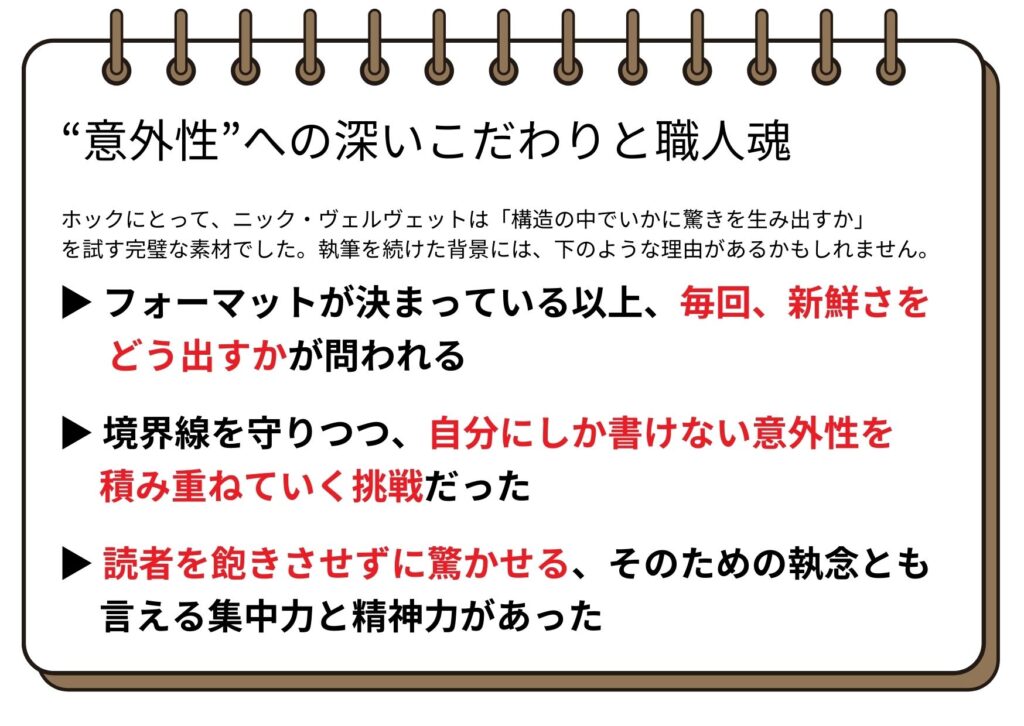

なぜホックは、そんな無理難題に挑み続けたのか?

そこには、『驚かせ続ける』ことへの執念のようなものが感じられました。

E・D・ホックは、怪盗ニックの物語を30年以上、100作近く書き続けた作家です。しかも、雑誌「EQMM」においては、1973年から2007年まで、1号も欠かさず掲載という異例の記録を持っています。

これだけの作品を、しかもほぼ同時期に定期的に発表し続けるというのは、並大抵のモチベーションではできません。

どんなに繰り返されても新鮮さを失わない、その姿勢に“書き続ける意義”を見た気がします。

「人間ドラマより謎を優先」──そんな割り切りが光る作風

個人的な見方かもしれませんが、怪盗ニックには、いわゆる“人間ドラマ”があまりありません。キャラクターの過去や心の葛藤は描かれず、最低限の動機しか語られない印象です。

記憶に残るのは、キャラクターの濃さではなく、その構造を軸に組み上げられたシリーズ全体の手触りのように感じます。

あくまで簡単な考察ですが、ホックは人間ドラマよりも「構造」に重心を置いていたように思います。

主人公のトラウマや成長といった感情の動きは、むしろ仕掛けの邪魔になる──そんな意識すらあったのかもしれません。

主人公のトラウマや人間関係など、キャラの深みを出す要素は多いけれど、ホックにとっては、そういう感情描写はむしろ邪魔だったのかもしれません。

まとめ

短編集としてテンポよく読めて、毎回ちがう驚きがちゃんとある。

「またこのパターンか」と思わせずに、

毎回、「なんでそれ盗むの!?」とツッコミたくなる──

そんなバランスがクセになるシリーズでした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメントを残す