現在お買い物カゴには何も入っていません。

アガサ・クリスティ晩年の『運命の裏木戸』ににじむ、やさしいノスタルジー

今回紹介する本は、『運命の裏木戸』アガサ・クリスティ著です。

晩年のアガサ・クリスティが手がけた『運命の裏木戸』。

若き日から活躍してきたトミー&タペンス夫妻が、老いと記憶に向き合いながら歩む最後の事件です。

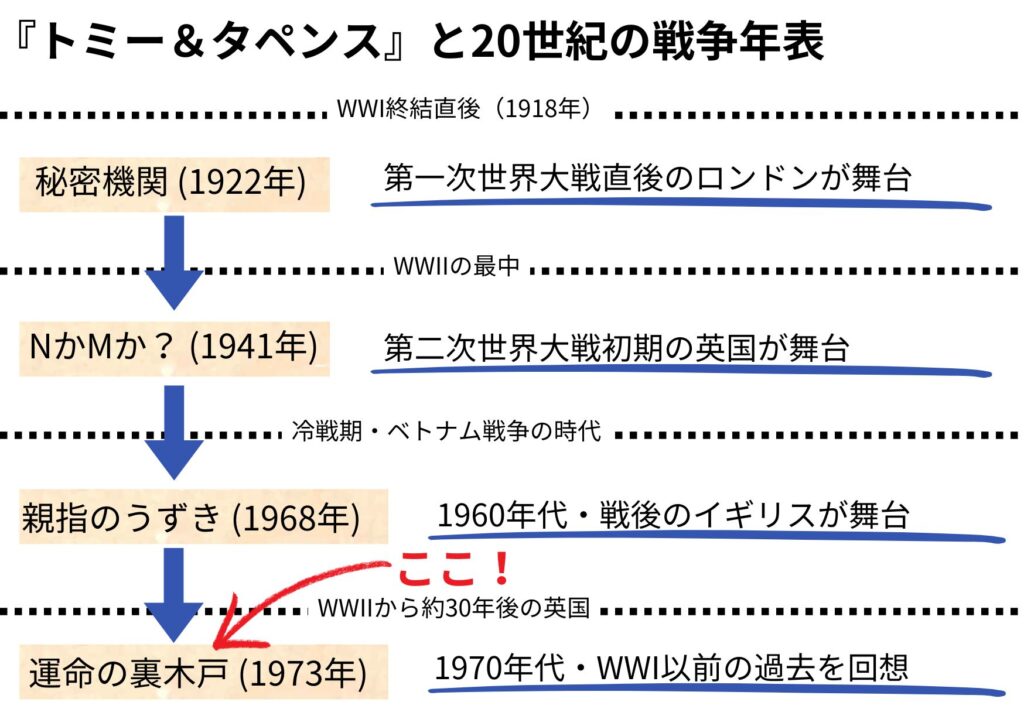

彼らの作品は、長編で4作発表されており、それぞれ異なる時代背景のもとで、夫妻の成長と共に描かれてきました。

クリスティ自身の人生を重ねたような、どこかやさしいノスタルジーをい感じる作品です。

このブログでは、シリーズの歩みを振り返っていきます。

あらすじ

引退後、新居で静かな暮らしを始めたトミーとタペンス夫妻。

古い児童書の中から「メアリ・ジョーダンの死は自然死ではない」という謎のメッセージを見つけます。

記憶をたどりながら調査を進めるうちに、戦時下の秘密が浮かび上がってきます。

やがて夫妻は、かつてのように再び事件の核心へと踏み込んでいくことになります。

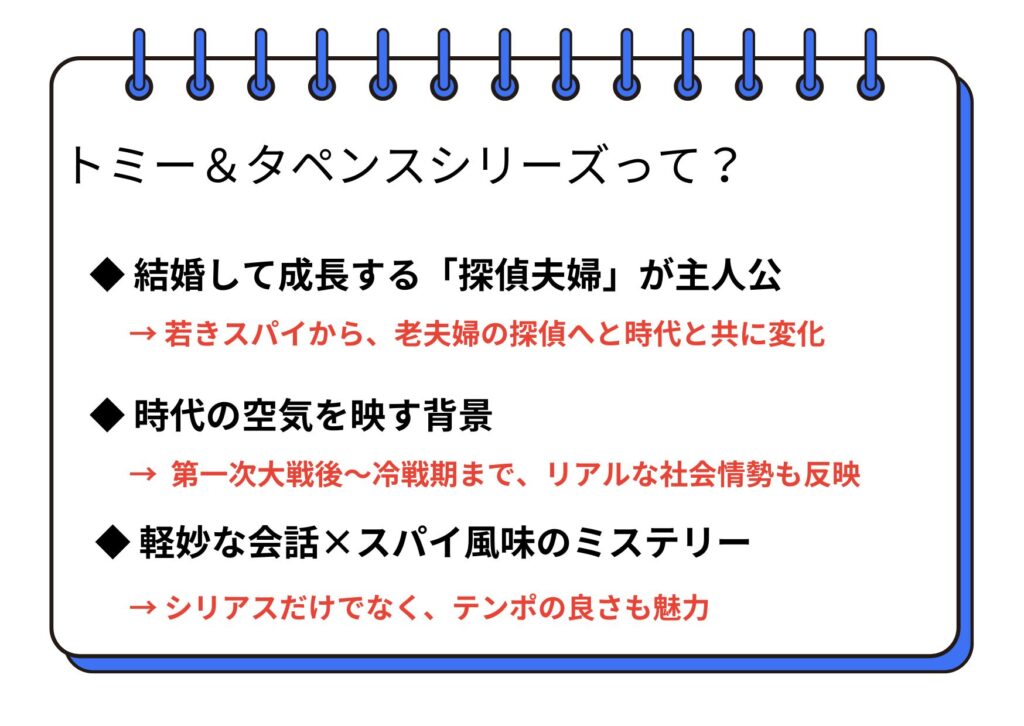

『トミー&タペンス』シリーズって?

名探偵ポワロやミス・マープルで知られるアガサ・クリスティが、

もうひとつ手がけていた探偵コンビシリーズがこの「トミー&タペンス」です。

若きスパイカップルとして登場した2人が、結婚し、年を重ねながら事件を解決していくという、クリスティ作品の中でも珍しい「人生をともに歩む名探偵」シリーズです。

事件の舞台も、

第一次世界大戦直後 → 第二次世界大戦下 → 冷戦期 → 老後の回想と、

20世紀の歴史を背景に変化していくのが特徴です。

自分は、作品数は少ないながら、肩ひじ張らず読める心地よさがあり、

プロの探偵とは違う、アマチュアならではの等身大の推理が魅力と感じます。

そして何より、ちょっと抜けてるトミーに親近感が湧いてしまいます。

シリーズ中での『運命の裏木戸』の立ち位置

『運命の裏木戸』(1973年)は、トミー&タペンスシリーズの最終作にあたります。

このシリーズは、第一次世界大戦直後のロンドンを舞台にした『秘密機関』(1922年)から始まり、第二次世界大戦下の『NかMか?』(1941年)、冷戦下の『親指のうずき』(1968年)と、20世紀の激動の歴史を背景に、夫婦の人生とともに歩んできました。

本作『運命の裏木戸』は、第二次大戦から約30年後の英国が舞台。

そしてその謎は、第一次大戦以前の過去に遡っていきます。

老境に差しかかった探偵夫婦が、歴史の裏に埋もれた真実に挑む、ノスタルジックさを感じます。

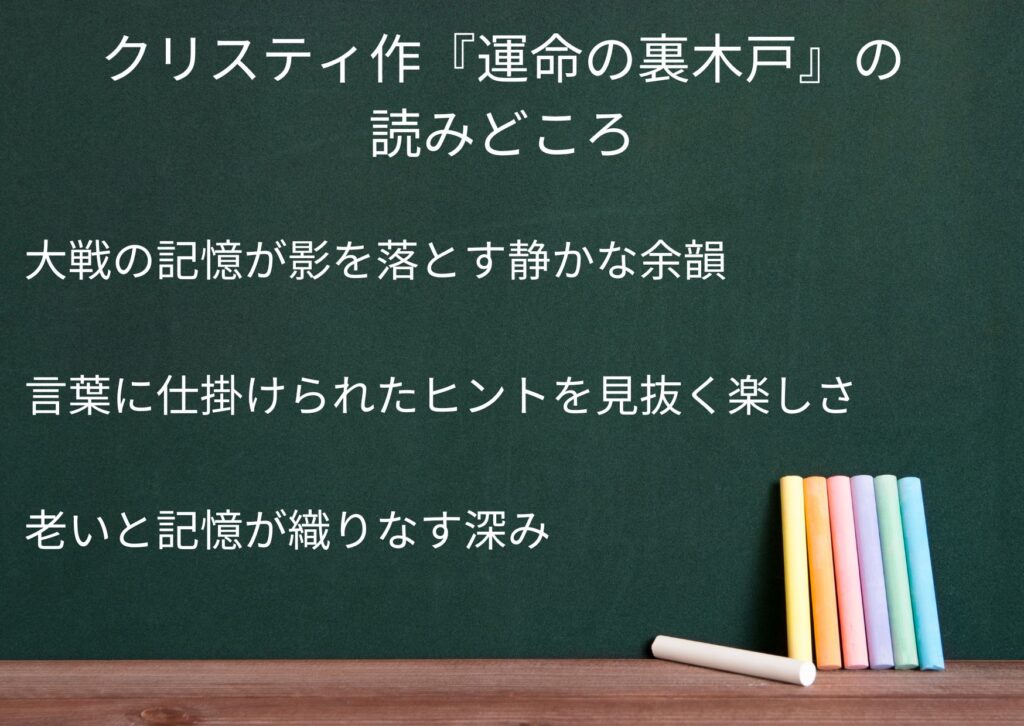

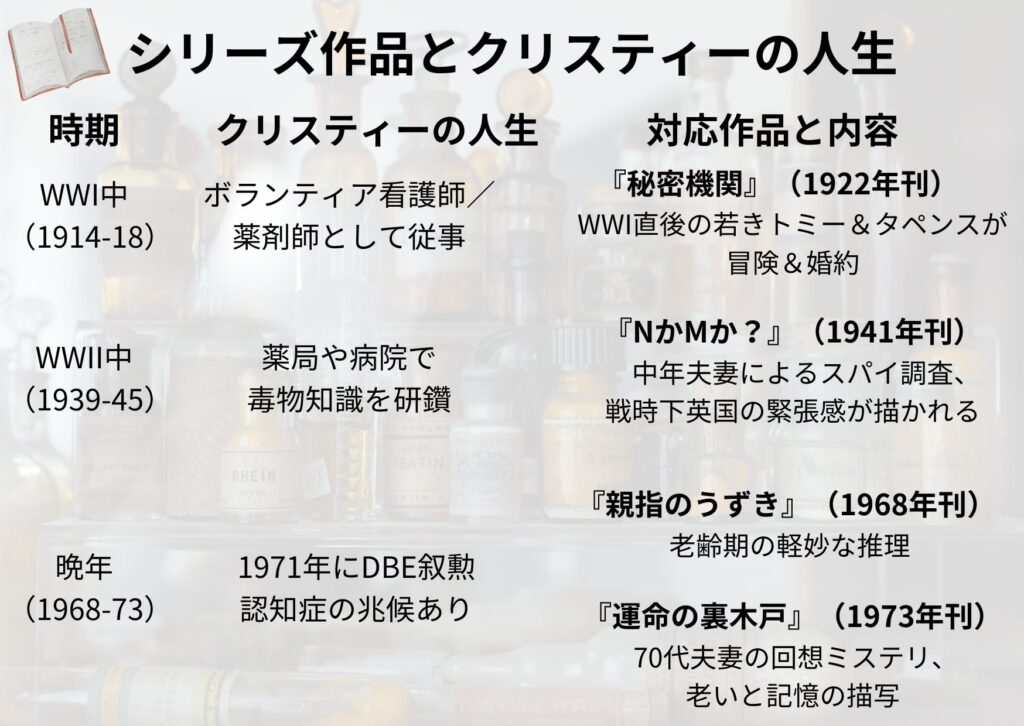

戦争経験と推理テーマのリンク

アガサ・クリスティーは、第一次世界大戦中には看護師と薬剤師として従事し、第二次世界大戦中も薬局や病院で毒物知識を深めていました。こうした実体験が、彼女の作品に深いリアリティを与えています。

戦争が背景にある物語でも、彼女の筆致にはいつも家庭や日常、市井の人びとへの視線がありました。だからこそ、それが多くの読者に届いたのだと思います。

そして──どんな時代を描いていても、どこかユーモアを失わないのは、なぜなのでしょうか。

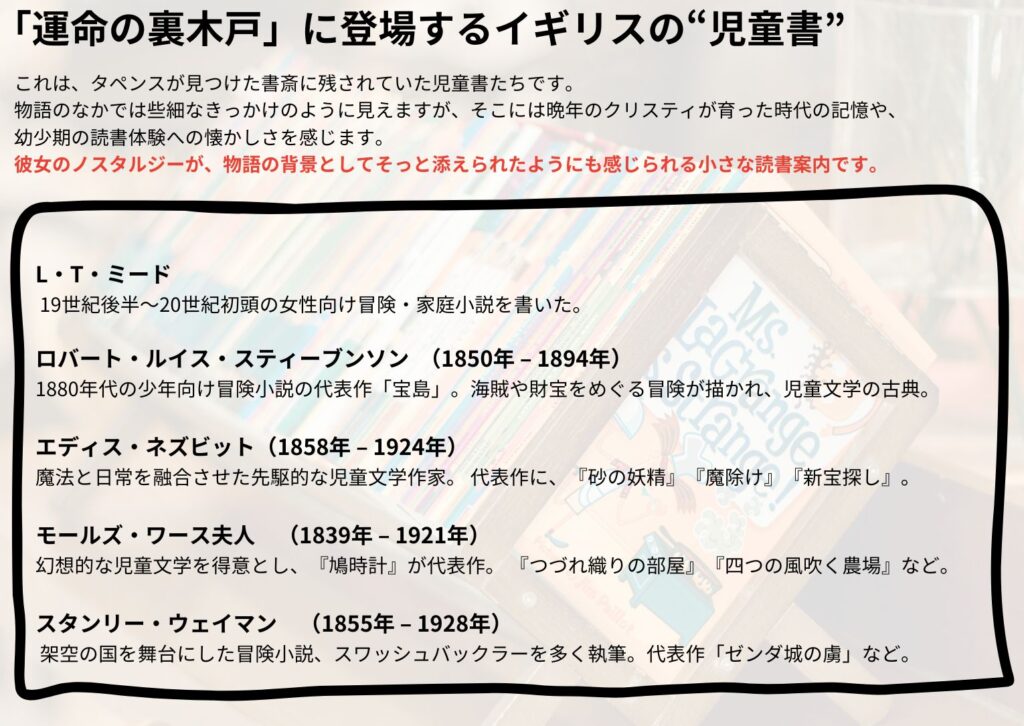

「親しんだ本」が呼び覚ますノスタルジー

『運命の裏木戸』には、ある〈蔵書リスト〉が登場します。タペンスが見つけたその蔵書群。前の持ち主が読んだであろうイギリスの古い児童文学の数々。

物語としての仕掛けではありますが、晩年のアガサ・クリスティが思い出として抱いていた読書の原風景がにじんでいるようにも感じられました。

リストに登場するのは、日本ではあまりなじみのない作家ばかり。私自身、「宝島」以外は調べるまで耳馴染みのない名前ばかりでした。

しかしこうして見てみると、老境にさしかかっていたクリスティが、なぜこのような児童書の書名を物語にそっと紛れ込ませたのか、その背景にある気持ちに思いを馳せずにはいられません。

少し大げさですが、懐かしい本のページに書き残された「メッセージ」は、ただの物語上の小道具ではなく、まるで過去の自分が現在の自分に宛てて送った手紙のような象徴にも受け取れました。

幼少の記憶にそっと触れた、そんな読書体験でした。

まとめ

『運命の裏木戸』は、トミー&タペンスの最後の事件であると同時に、

クリスティが自身の記憶と向き合った、静かな回想録のような一面も感じさせる作品です。

特に物語序盤、タペンスが見つけた〈児童書リスト〉に並ぶ懐かしい書名の数々には、クリスティの心の奥底にあった「読書の原風景」がにじんでいるように思われます。

さらに、二つの世界大戦をまたいで生きた彼女の人生と重ね合わせてみると、

このシリーズが時代の変化とともに、どのようにモチーフを移ろわせていったのかも興味深い点です。

まるで「あなたにとって、子どもの頃に親しんだ本は何ですか?」と、

静かに問いかけられているような──そんな余韻を残す作品でした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメントを残す