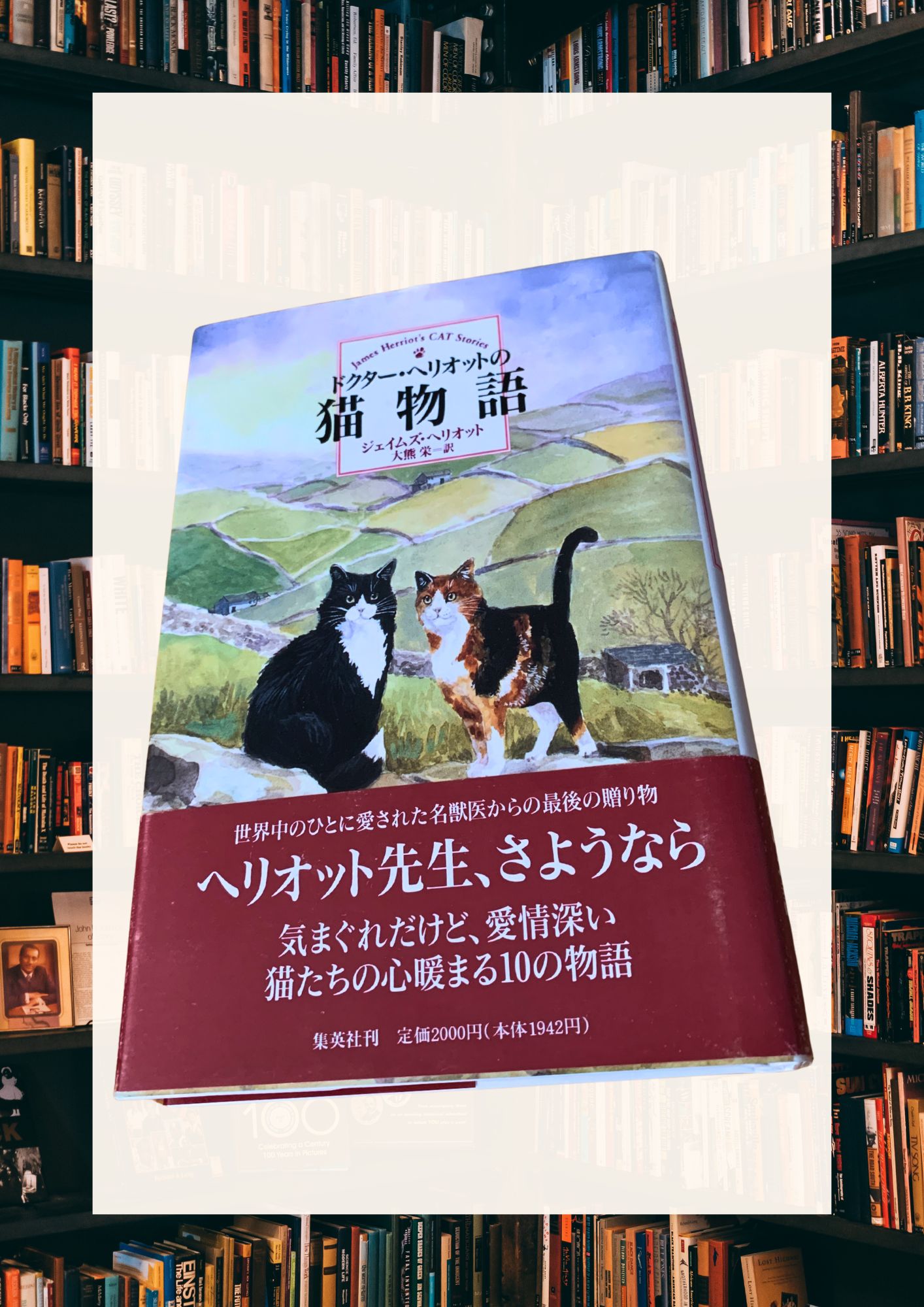

今回紹介する本は、『ドクター・ヘリオットの猫物語』ジェイムズ・ヘリオット著です。

『ドクター・ヘリオットの猫物語』は、イギリスの獣医であり作家のジェームズ・ヘリオット(James Herriot)が執筆した、猫にまつわるエッセイ集です。

ヘリオットが経験した実際の獣医診療をもとに、イングランド北部の田園地帯で出会った個性的な猫たちとその飼い主たちとの温かなエピソードが収められています。

はじめに

猫が好きな人も、そうでない人も、この本を開けば、心がふっとほどけるような気持ちになるかもしれません。

『ドクター・ヘリオットの猫物語』は、イギリスの田舎町を駆け回る獣医が、猫たちとその飼い主との間で経験した、小さな物語を綴った一冊。

猫の魅力だけでなく、その背景に広がる田園の風景や、そこで暮らす人々の表情までが、ユーモアとともに立ち上がってきます。

作者について

ジェームズ・ヘリオット(本名ジェームズ・アルフレッド・ワイト)は、1930年代から50年代にかけて、イングランド北部ヨークシャー地方で実際に獣医として働いていた人物です。

もともとは妻の勧めで執筆を始めましたが、2作目以降に火がつき、彼の作品は世界中で読まれるようになりました。

決して派手な描写ではありませんが、動物と人間のあいだに流れる空気をとらえる感性に優れており、作品にはいつも「人のぬくもり」が感じられます。

猫と獣医の物語──ヘリオットが描いた、田舎のやさしい診察室

『猫物語』には、往診の途中で出会う猫たちや、その飼い主とのふれあいが、ユーモアたっぷりに描かれています。

しかしその背後には、現代とはまったく異なる「獣医という仕事のかたち」があります。

当時のヨークシャーでは、獣医の主な仕事は牛や羊などの家畜の診療でした。

猫や犬の診療は「ついで」のようなもので、猫や犬の診療が獣医としての本業ではありませんでした。

現代の日本では、飼い主がペットを動物病院に連れていくスタイルが主流ですが、ヘリオットの時代は、獣医が雪道やぬかるみを越えて出向く「往診型」が基本でした。

診療所を持っていたとしても、そこは自宅の一角であり、電話が鳴れば夜中でも車に飛び乗って出かけていったのです。まさに、生活と仕事が地続きになっている暮らしでした。

猫の往診から考える、働き方の変化

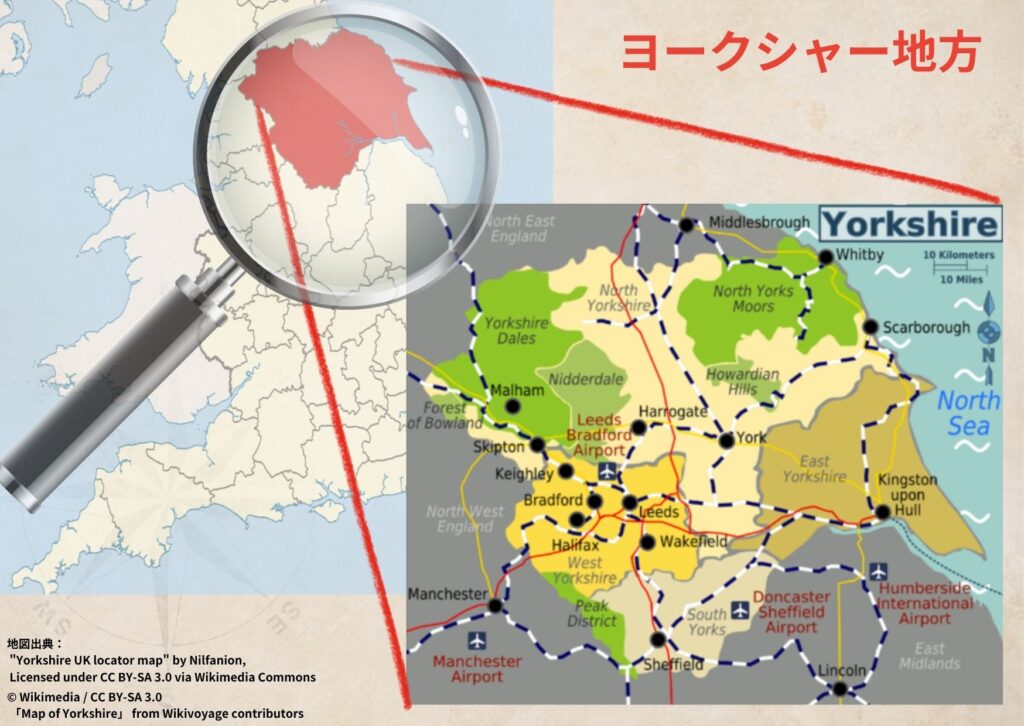

ヨークシャーはイングランド北部に位置し、山地と牧草地が広がる丘陵地帯。

ヘリオットはこの地域で獣医として働き、牛・羊・猫などを診て回りました。

ヘリオットが生きていた1930〜50年代のヨークシャーでは、ほとんどの人が組織に属さず、自分の生業を持って生活していました。

酪農家、鍛冶屋、商店主、運搬業者、仕立屋、そして獣医。

彼らはすべて自営業で、自分の手で仕事を組み立て、地域のなかでそれぞれの役割を果たしていたのです。

一方、同じ時代のロンドンやマンチェスターでは、産業革命の影響が色濃く、工場や会社に雇われて働く都市労働者が増えていました。

同じイングランドであっても、生活の形や時間の流れはまったく異なっていたのです。

ヨークシャーの田舎では、機械ではなく、動物のリズムにあわせて人が動く世界が広がっていました。

こうした田舎の働き方は、今の私たち――特に都市生活者や会社員にとっては、もはや馴染みのないものかもしれません。

けれど、自分で責任を持ち、人と人との信頼で成り立つ仕事のあり方には、どこか忘れかけていた働き方の原点があるようにも思えます。

おわりに

『猫物語』を読み終えて印象に残ったのは、猫のしぐさや飼い主の人間くささだけではなく、その背後にある「仕事」や「暮らし」のあり方でした。

本書のあとがきでも触れられていましたが、都市化・工業化が進むロンドンやマンチェスターの人々にとって、ヘリオットの田舎獣医としての生活は、どこか懐かしく、そして新鮮な癒しとして映ったと書かれていました。

そうした読者の心の動きを、ヘリオット本人がどこまで意識していたのかはわかりません。

けれども、作品を重ねるごとにその感覚を確実に掴み、動物と人との日常を静かに描きながらも、しっかりと読者の心に届く本を出し続けた彼。

獣医としての実力だけではなく、作家としての目の良さと商才もあったでは、と感心してしまいました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメントを残す