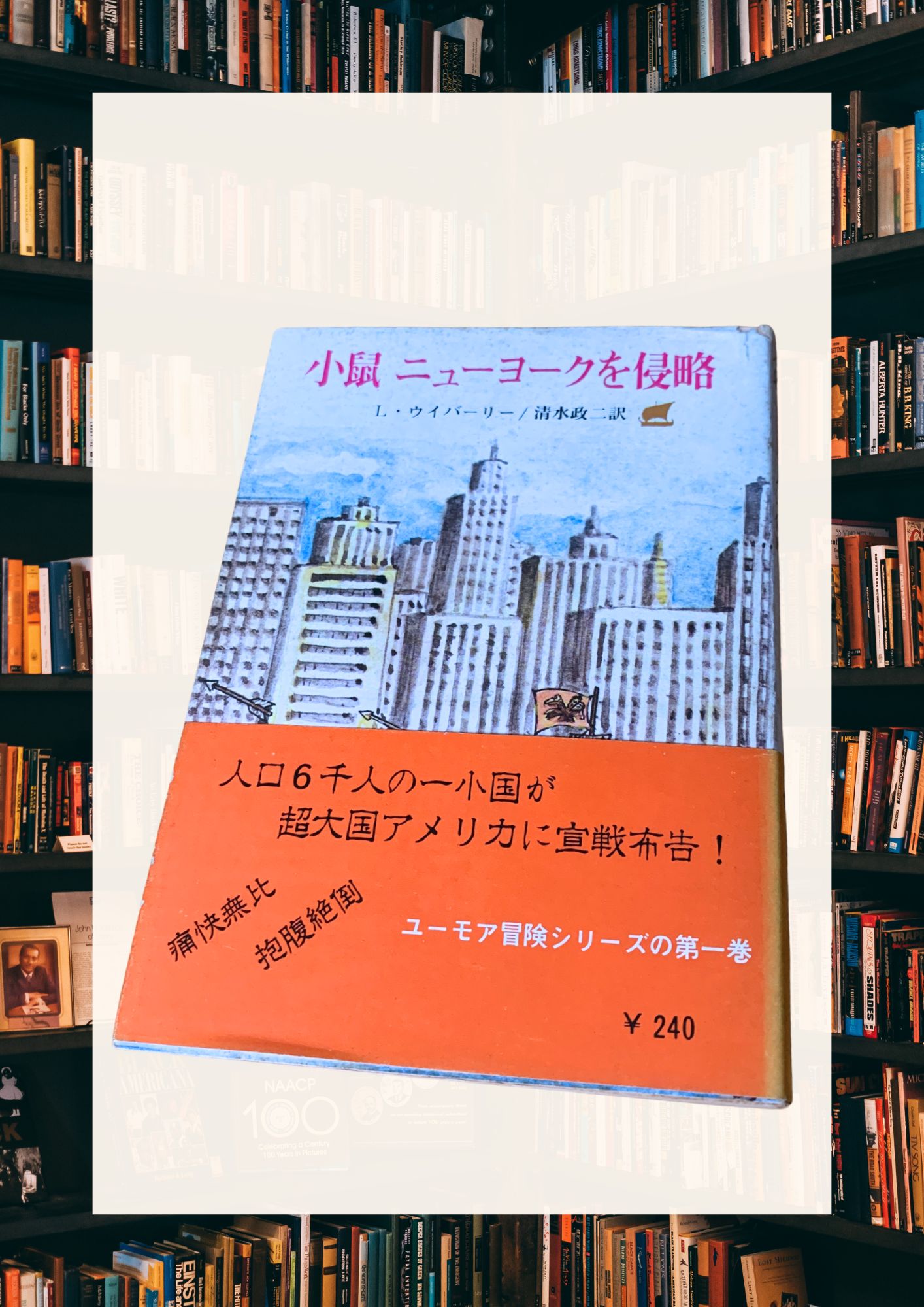

今回紹介する本は、『子鼠 ニューヨークを侵略』レナード・ウィバーリー著です。

はじめに

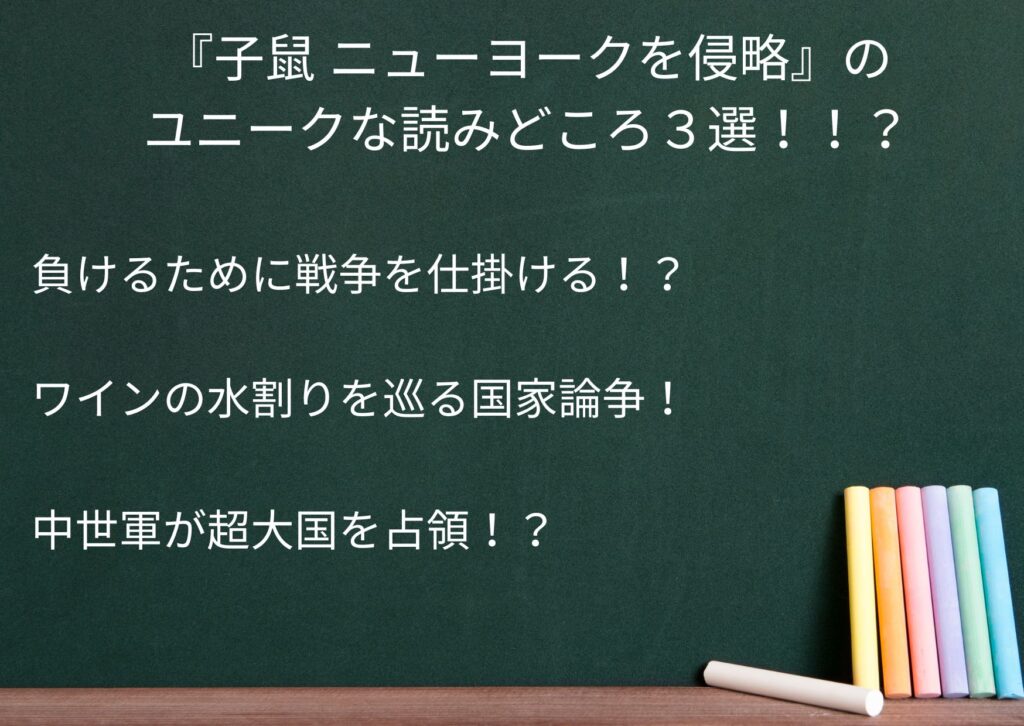

「えっ、負けるために戦争するってどういうこと?」

そんな声が思わず出てしまうのが、『子鼠 ニューヨークを侵略』。

原作は、アメリカの小説家 レナード・ウィバーリーによる風刺小説で、冷戦時代の空気を色濃く反映しつつ、とんでもない発想を本気の顔で描くブラックコメディです。

ストーリー展開がユーモアたっぷりで、しかしどこか現実的で笑えないのです。

あらすじ(ざっくりでわかる)

北アルプスの小国グランド・フェンウィック。

縦3マイル、横5マイル。中世そのままの経済構造に、なぜか議会制。

国の唯一の収入源は、伝統と誇りが詰まった高品質ワイン──だったが、

アメリカの安価な模倣品に押されて売れなくなり、国家存亡の危機に直面する。

王女と政党首たちは、驚くべき「国家戦略」を立案。

その矛先は、地球でもっとも巨大な国、アメリカ。

だが運命は、思わぬ方向へと転がりはじめる──

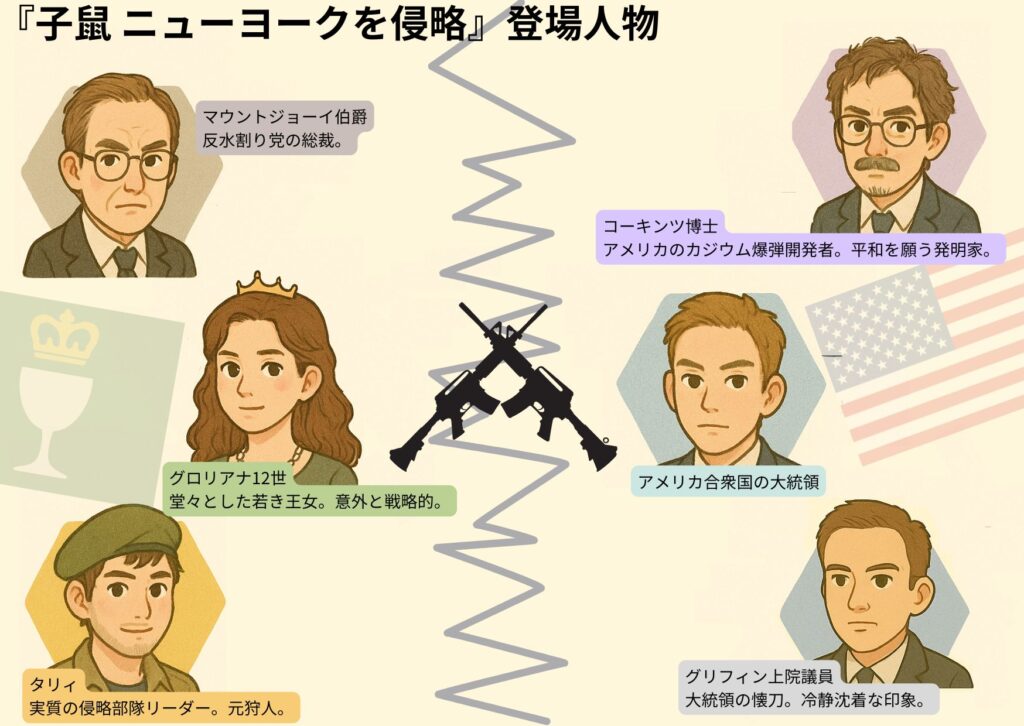

登場人物紹介

グランド・フェンウィックは、北アルプスの山奥にある人口わずか数千人の超ミニ国家。

中世のような経済体制を維持しつつも、実は独立した議会制国家ですが、ひょんなことから大国アメリカ合衆国と対立することになります。

【グランド・フェンウィック側】

マウントジョーイ伯爵:反水割り党の総裁。

グロリアナ12世:堂々とした若き王女。意外と戦略的。

タリィ:実質の侵略部隊リーダー。元狩人。

【アメリカ合衆国側】

コーキンツ博士:アメリカのカジウム爆弾開発者。平和を願う発明家。

アメリカ合衆国大統領:平和を保つため、内外の混乱に気を配る慎重なリーダー。

グリフィン上院議員:大統領の懐刀。冷静沈着な印象。

小国グランド・フェンウィックとは?

世界地図を隅々まで探しても、おそらく見つからない──それが北アルプスのどこかにひっそりと存在する、グランド・フェンウィック公国。

その国土はわずか「縦3マイル・横5マイル」。人口も数千人規模という、まるで物語の中から飛び出してきたような超ミニ国家です。

経済の柱は、たったひとつ。

古くから受け継がれてきた、伝統製法による高品質なワイン。

この「フェンウィック産のピノーワイン」は世界的にも評価が高く、国の命運を担う唯一の輸出品でもあります。

政治体制は中世の名残を色濃く残し、国民は貴族の統治を受けつつも、しっかりと議会も持ち、ある種のバランスを保っています。

つまり「王女が治める」「中世的な農村がある」「でも議会で政策は決める」――このちぐはぐな構造こそ、フェンウィックの魅力です。

そんな小国に突如、経済危機が訪れます。

なんとアメリカの大企業が、フェンウィックのワインを模倣した安価なコピー商品を大量生産。

これにより本家フェンウィック・ワインの輸出は壊滅的な打撃を受け、国庫は枯渇寸前……!

「このままでは国が潰れる」――

苦渋の決断を迫られた王女と政党首たちが選んだのは、常識外れの『究極の奥の手』でした。

その策とは──。

なぜアメリカに戦争を仕掛けたのか?

フェンウィック政府が直面していたのは、まぎれもない国家存亡の危機。

アメリカ産の模造ワインによって国の唯一の輸出品が売れなくなり、抗議してもまるで相手にされない。

ワインを守るどころか、国家の予算そのものが底をつきかけていました。

「このまま消えていくのを待つのか?」

「いいや、逆転の一手を打つんだ──!」

そんな極限状態の中、フェンウィック公国のトップであるグロリアナ王女が導き出したのは、まさかの案。

「アメリカに宣戦布告して、堂々と負けて、経済援助を引き出そう」

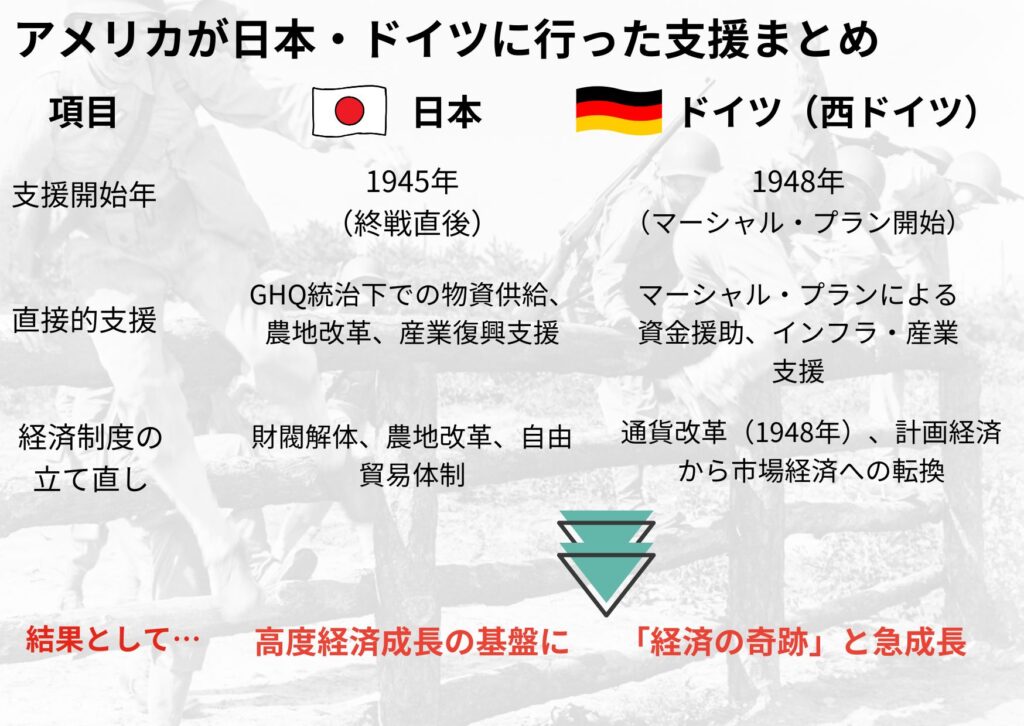

この突飛すぎる作戦には、実は驚くべきモデルケースがありました。

そう、第二次世界大戦後の日本とドイツです。

当時、アメリカは敗戦国に対して巨額の経済援助を行い、インフラ復旧・産業育成・民主化を支援しました。

結果として両国は驚異的な経済成長を遂げ、「奇跡の復興」と呼ばれるほどの成果をあげています。

「それなら我々も……わざとアメリカに負ければいいんじゃないか?」

という、斜め上どころか天井を突き抜けるようなロジック。

誰もが常識的に「そんなことするわけがない」と思うことを、あっさりと国家戦略に据えてしまう。

そこに、この物語ならではのユーモアと風刺のセンスが光っています。

本気で国を救うために、堂々と負けに行く。

その姿勢が、すでに全力でコメディなのです。

まとめ:このユーモアには、しっかり風刺がきいている

本作は、実はただのドタバタ喜劇ではなさそうです。

その底には、大国と小国の非対称な関係、戦後処理の不条理さ、援助と支配の構造といった現実世界への鋭い皮肉と問いかけが込められています。

この作品が出版された1976年、アメリカではベトナム戦争の泥沼からの撤退、

ウォーターゲート事件などを経て、正義の超大国という自負が揺らぎ始めた時期、簡単にいうと暗さが陰る時代でした。

そうした時代背景も踏まえると、

「勝ち戦とは何か」「負けることで得られるものとは?」という問いは

当時の読者にとっても無視できないテーマだったのでしょう。

わたし個人的には、フェンウィック大公国の時代錯誤な装備や行軍、そして国家的スケールで実行される突拍子もない作戦に、なぜか親しみを覚えました。

大国アメリカにまったく相手にされていない序盤のくだりも、弱者の悲哀ではなく『滑稽さ』として描かれているのが、とても好印象!

荒唐無稽なプロットを、登場人物たちがいたって真面目に遂行していく──

そのリアルな描き方に、どこかガリバー旅行記のような要素をも感じさせます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメントを残す