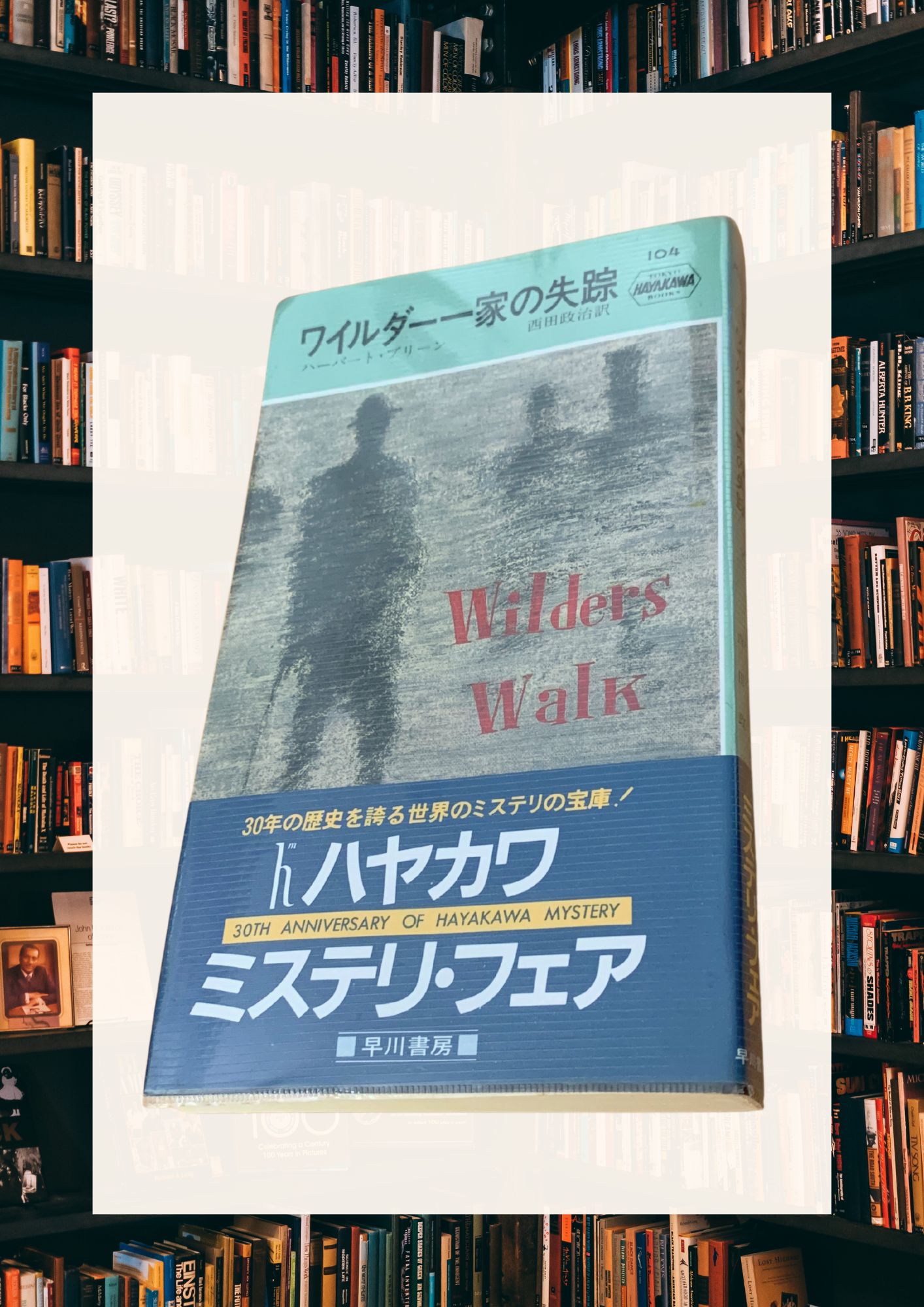

今回紹介する本は、『ワイルダー一家の失踪』ハーバート・ブリーン著です。

はじめに

今回取り上げるのは、アメリカの作家ハーバート・ブリーンの長編推理小説『ワイルダー一家の失踪』(The Tragedy of the Wilder Family)。

本作は、現象研究家チャールズ・フォートの影響を色濃く受け、実在事件を思わせる不可解な失踪をテーマにした異色作です。

邦訳は1度きり刊行されただけで、今では絶版。

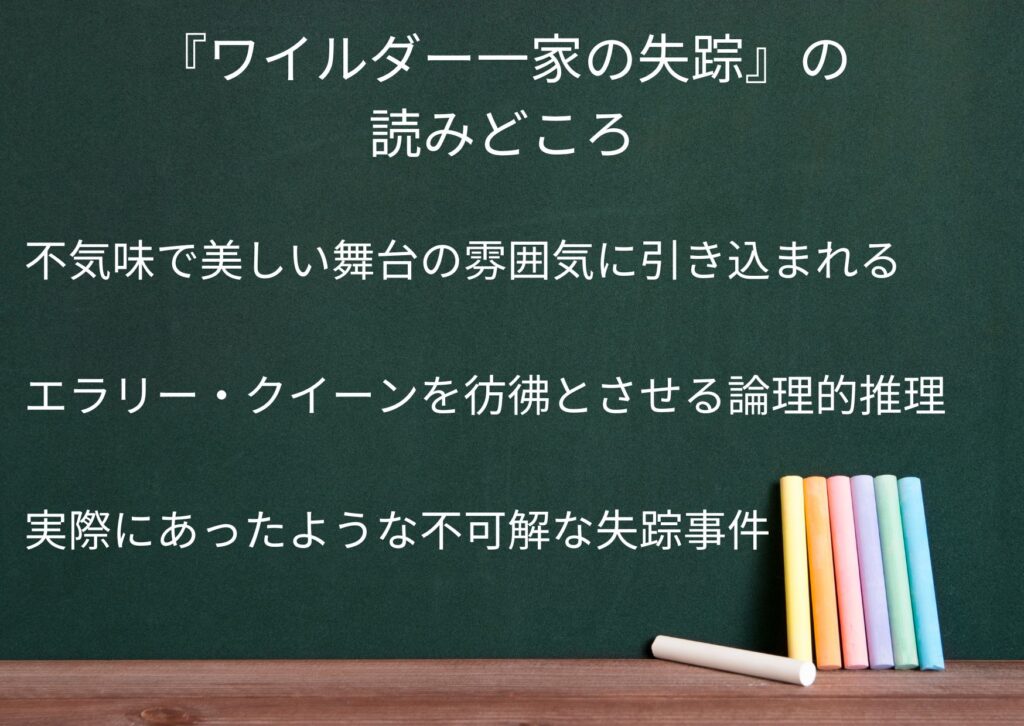

本格ミステリの論理性と、ゴシックな舞台描写が組み合わさったこの“掘り出し物”を、作品データから時代背景まで3章構成で掘り下げていきます。

あらすじ

アメリカの小さな町、ワイルダース・レーン。

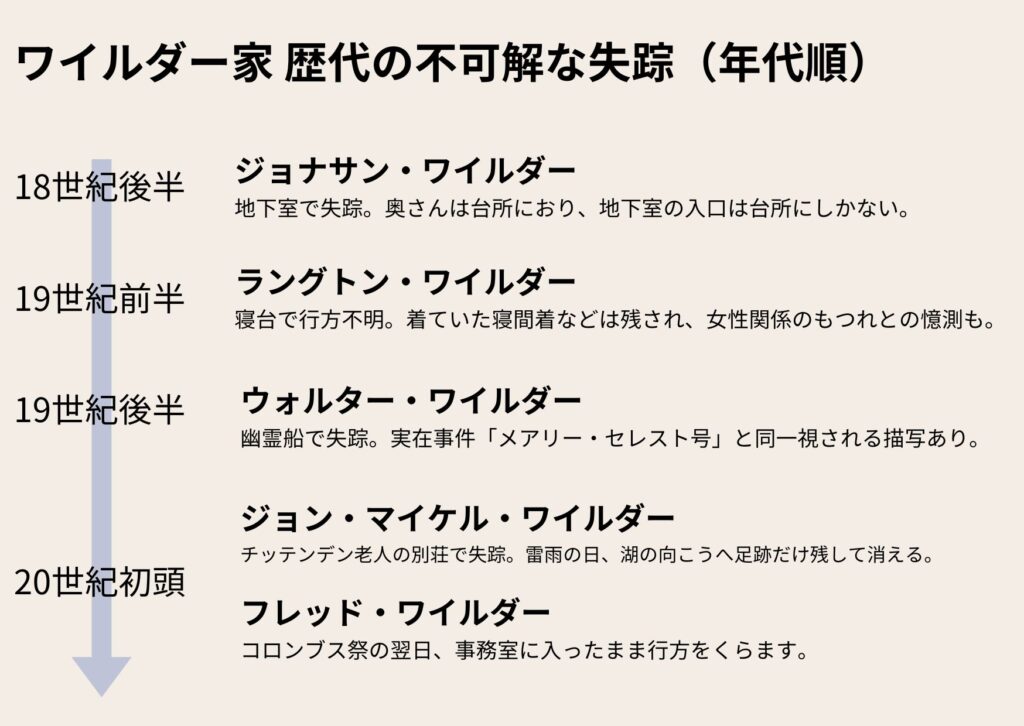

この地では1770年代から、ワイルダー家の当主が代々“跡形もなく消える”という奇怪な出来事が続いていた。

近年も、末裔フレッドが自室の事務所から忽然と失踪。

取材で町を訪れたジャーナリストのレイノルド・フレームは、家族や隣人たちの証言をたどり、過去の失踪譚――地下室から消えた当主、寝台から消えた当主、湖畔に足跡だけを残して消えた当主、そして幽霊船に結びつく失踪――を検証していく。

やがて、行方不明だった妹エレンに動きが生じ、事態は急転。

「なぜ消えたのか」「なぜ今回だけ“遺体”が見つかったのか」──

異色作家と幻のデビュー作

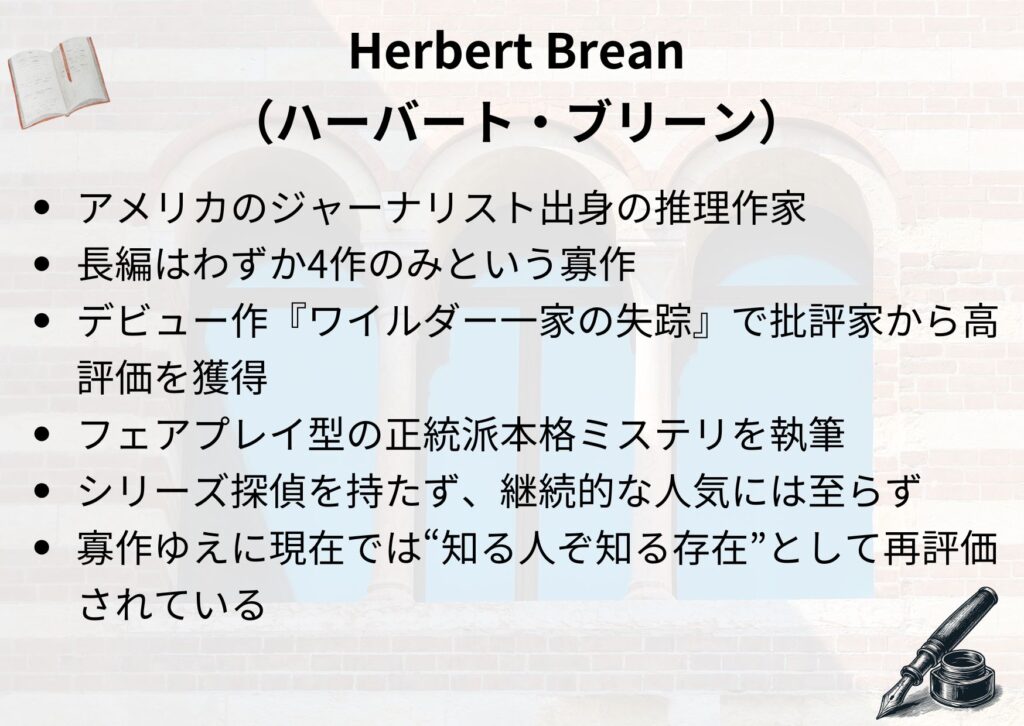

『ワイルダー家の失踪』は、アメリカの推理作家ハーバート・ブリーン(Herbert Brean)のデビュー作であり、彼の名を一躍ミステリ界に知らしめた作品です。

原題は Wilders Walk Away、1952年に刊行されました。

日本では邦訳が出ていますが、現在は絶版となっており、古書市場でのみ入手可能な“掘り出し物”です。

著者のハーバート・ブリーンは、ジャーナリスト出身という異色の経歴を持ち、長編小説はわずか4作という寡作家です。

シリーズ探偵を持たず、作品ごとに異なる登場人物と舞台設定で物語を紡ぎました。そのため継続的な人気を得るには至らなかったものの、本格ミステリの愛好家の間では根強い評価を受けています。

特に本作は、フェアプレイ型の正統派本格ミステリとして、当時の批評家から高い評価を獲得しました。

派手なトリックや奇抜な展開ではなく、冷静かつ論理的な組み立てで真相に迫るスタイルは、エラリー・クイーンや黄金期ミステリの愛好家にとって魅力的な一冊です。

今日では「知る人ぞ知る存在」として、再評価が進みつつある作家の代表作といえるでしょう。

消える一族の奇談?!

物語の舞台は、アメリカ北東部の片隅にある架空の町「ワイルダース・レーン」。

緑豊かで静かなこの田舎町には、しかし、古くから“奇談”として語り継がれる一家の歴史があります。

それが、町の名士であるワイルダー家です。

18世紀後半から20世紀初頭にかけて、歴代の当主が次々と不可解な形で姿を消す──。

地下室で忽然と消えた者、寝台で行方不明になった者、幽霊船とともに失踪した者、別荘の湖畔で足跡だけを残して消えた者……。

中には、実在の海難事件「メアリー・セレスト号」を想起させる失踪も含まれています。

こうした過去の怪事件は、単なる町の伝承として片づけられてきました。

あたりまえのように語り継がれる一家の歴史が、どこかサイコパスめいているのも印象的。

しかも事件の数々には詩まで作られており、18世紀に建てられた屋敷を改装もせず、そのまま住み続けているというのも、なんとも奇妙な一家です。

他の人たちは病気で死んで行く

おたふく風邪か老衰か

熱病か腫りかで

でもワイルダー家の人達は消えて行くワイルダー一家の失踪より

正統派ミステリの怪奇譚

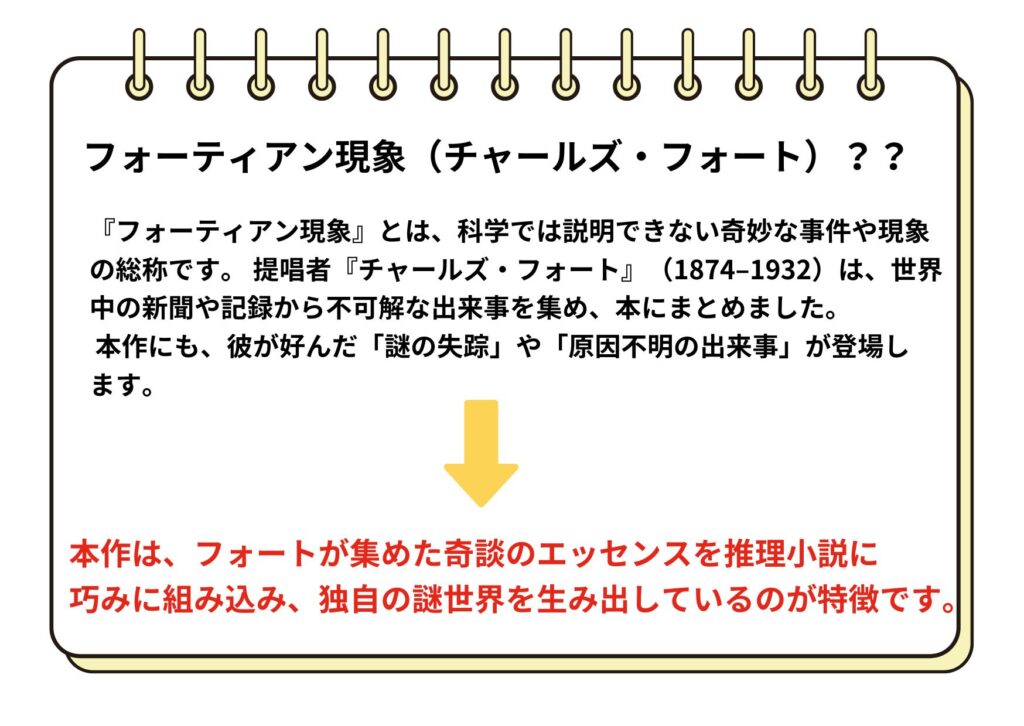

本作の背景には、奇談蒐集家『チャールズ・フォート』の存在があります。

フォートは世界中の新聞や記録から、科学では説明できない奇妙な事件

──「フォーティアン現象」と総称される出来事──を集め、本にまとめました。

彼が好んだ「謎の失踪」や「原因不明の出来事」は、本作のワイルダー家の家系史にも巧みに織り込まれています。

作中では、実在事件「メアリー・セレスト号」の要素を、架空の家族史に滑り込ませる遊び心も見られます。

こうした実在と虚構の混ぜ合わせは、一部のミステリ好きにはたまらない仕掛けかもしれません。

また、物語の構造は1940年代の本格ミステリ──とりわけクイーン系フェアプレイ推理の文脈を踏襲しています。

派手なトリックやアクションはなく、むしろじわじわと論理で包囲していくタイプ。

しかしながら、同時期の華やかな作品群の中ではやや地味な印象をもってしまいます。が、その分「正統派の妙味」が引き立つような印象も受けます。

今読み返すと、当時の潮流から少し外れたがゆえの新鮮さが、むしろ魅力に感じられるはずです。

まとめ

総じて、本作は古典的なミステリが好きな方なら違和感なく楽しめる一冊だと思います。

派手なサスペンスやスリラー寄りの展開を期待すると、少し拍子抜けするかもしれませんが、その分じっくりと謎に向き合える落ち着いた読書体験が味わえます。

また、骨董や家具といった古物への造詣など、作者の嗜好が随所に顔をのぞかせるのも魅力のひとつ。

何よりも、一家の長い歴史に、外部の人間である主人公がためらいなく踏み込んでいくメンタルは、ちょっとだけうらやましくも感じられました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメントを残す