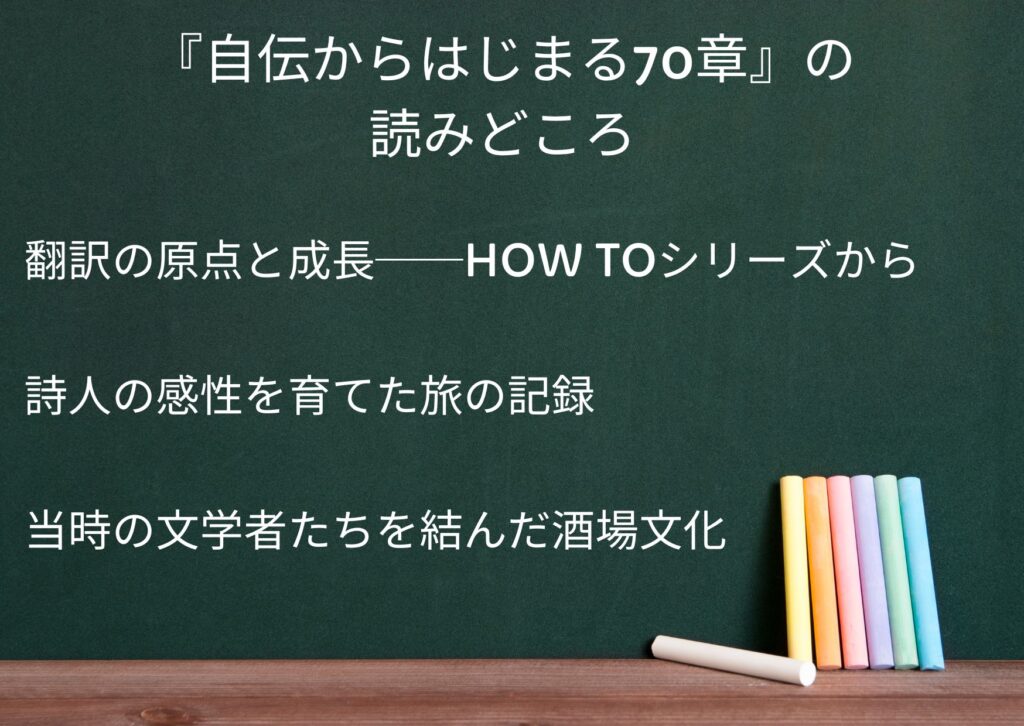

今回紹介する本は、田村隆一さんの『自伝からはじまる70章』です。

はじめに

詩人として知られる田村隆一さん。

実はアガサ・クリスティなどの翻訳でも活躍していたことをご存じでしょうか。

硬質でありながらユーモアを忘れない詩の言葉と、翻訳家として異文化を自在に取り込む柔軟な感性。

田村隆一さんの仕事は、詩と翻訳、さらには旅や酒場での交流までが複雑に結びついています。

『自伝からはじまる70章』を読むと、翻訳家としての原点や旅先での感性、そして酒場での人間模様まで、濃厚な人物像が浮かび上がってきます。

翻訳家としてのステップアップと原点

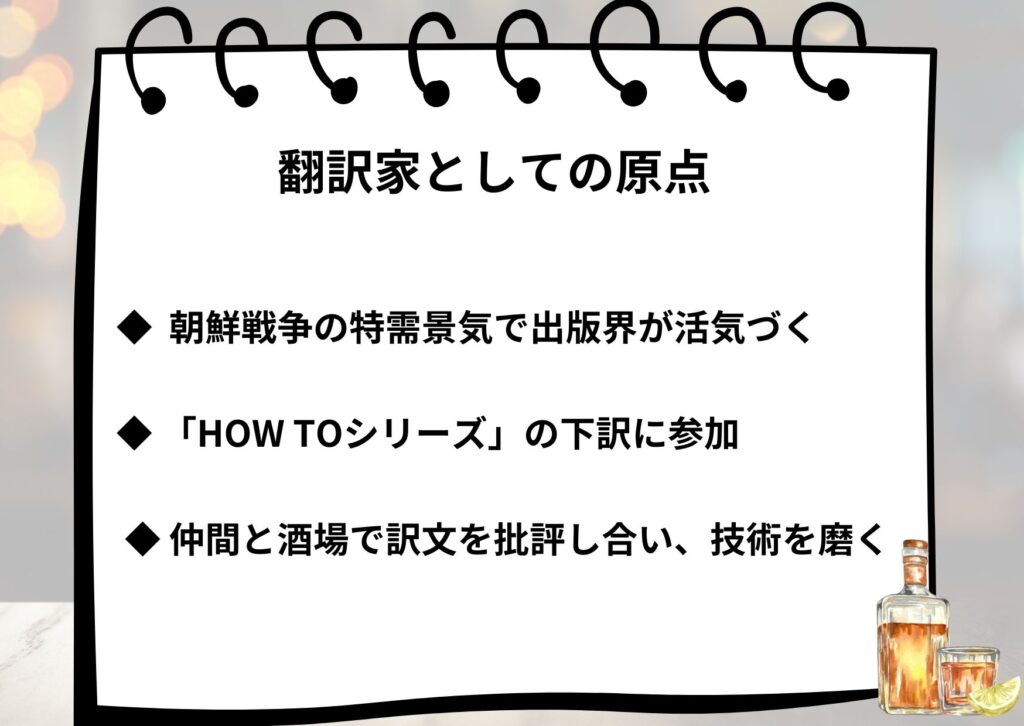

本書は、1950年(昭和25年)、朝鮮戦争が勃発し、特需景気で日本経済は急速に回復していた時期からはじまります。

出版界もその波に乗り、海外の本を次々と紹介し始めます。

銀座の日ノ出書房もそのひとつで、アメリカの実用書「HOW TOシリーズ」を日本に持ち込もうとしました。

田村隆一さんは友人の紹介で、その下訳の一人として翻訳に関わることになりました。

「なんとか日本語にする。つまり、四人くらいの栄養失調の連中が、原書を四等分にして…」

原書を分担し、青年たちが集まって訳文を突き合わせます。

そこで笑い、苦しみ、工夫しながら翻訳の手応えをつかんでいきました。

この経験が田村隆一さんにとって、詩人ではなく「翻訳者」として出版の世界に足を踏み入れる原点となりました。

全く経験のない状態で、辞書などをえさこらひきながら、悪戦苦闘している様子が目に浮かんできます。

さらに1953年(昭和28年)、休戦協定で経済が安定すると、翻訳は文化人にとって新しい仕事の場となっていきます。田村隆一さんもその渦中にいました。

「訳はめる。笑いをせざるをえない。」

仲間たちが下駄ばきのまま酒場に集い、誤訳や誤植を肴に大笑いする。

翻訳は「共同体の遊び」であり、同時に「技術を磨く場」でもありました。

ここで培った感覚が、やがてアガサ・クリスティ『三幕の殺人』の翻訳へと結実していくのです。

じつは旅好き──詩人としての感性の源

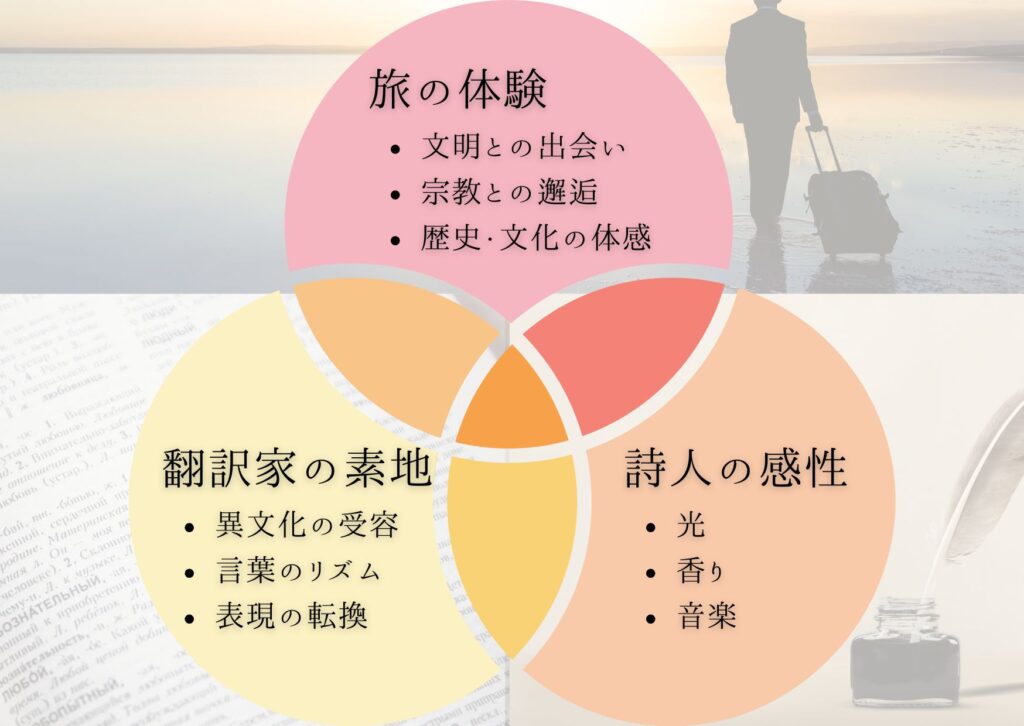

田村隆一さんのエッセイを読むと、随所に旅の場面が差し込まれています。

「カネラの花」の章では、インドを歩く光景が淡々と描かれています。

「覆された宝石のやうな朝」「明るい光にさえぎられて、人間の目には見えない狐匂」

「26.カネラの花」の章より

このように、旅先での一瞬の感覚をそのまま詩にしているのが田村隆一さんらしいところです。

旅行記というよりも、詩人のまなざしで切り取った「光」「香り」「大地」が文章に流れ込んでいるように感じます。

また別章では、インド最古のストゥーパや仏舎利塔に触れながら、文明と宗教、破壊と再生といった大きなテーマを感じ取っています。

彼にとって旅は、詩の言葉を育てる源泉であり、翻訳家として他文化に触れる感覚の養分にもなっていたのかもしれません。

「岩」の章では、エジンバラ滞在の情景が描かれています。

「ホテルの窓から、岩そのものと云ってもいいようなエジンバラ城である。」

「35.岩」の章より

窓辺に広がるのは、歴史の重みを帯びた城塞の姿です。

夜になるとホールでスコットランドの音楽が鳴り響き、田村隆一さんはウイスキーを片手に耳を傾けます。(※ 田村隆一さんは、大のウイスキー好き)

「赤銅のポット・スティルが、深夜まで良く肩を組んで奏でるホルン交響楽と大麦の精霊」

「35.岩」の章より

この表現にあるように、ウイスキーや音楽までもが詩の言葉へと変換されています。

観光記録というよりも、土地の香りや音を「詩的瞬間」として言葉に残しているのが特徴かもしれません。旅の風景の描写ではなく、そこから文化の深層や人間の営みを直感的に掬いとるような──

翻訳家として異文化の言葉を受け止める素地は、こうした旅の感性と地続きにあったのだと思われます。

まとめ

田村隆一さんは「詩人」としての顔がよく知られていますが、そのもうひとつの側面である「翻訳家」としての歩みをたどると、当時の戦後出版文化と強く結びついていることが見えてきます。

日ノ出書房のHOW TOシリーズの下訳から始まり、仲間と酒場で訳文を突き合わせながら翻訳のリズムを体得。

同時に、田村隆一さんにとって旅は詩人としての感性を磨く大切な源でした。

インドでの光や香り、スコットランドでの音楽やウイスキー──

旅先の一瞬の体験を詩的に切り取りながら、異文化を直感的に受け止めていったのです。

翻訳家としての素地は、まさにこうした旅の感覚と地続きにあったといえるでしょう。

こうして振り返ると、田村隆一さんの仕事を支えていたのは「翻訳」「旅」「詩」の三本柱だったと感じます。

そしてそこに必ず顔を出す「酒場」。

正直、読んでいると「酒場に行き過ぎ…」と笑ってしまうくらいですが、それもまた当時の文学者たちのリアルな生活空間であり、創作と翻訳を支える場だったのだと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメントを残す