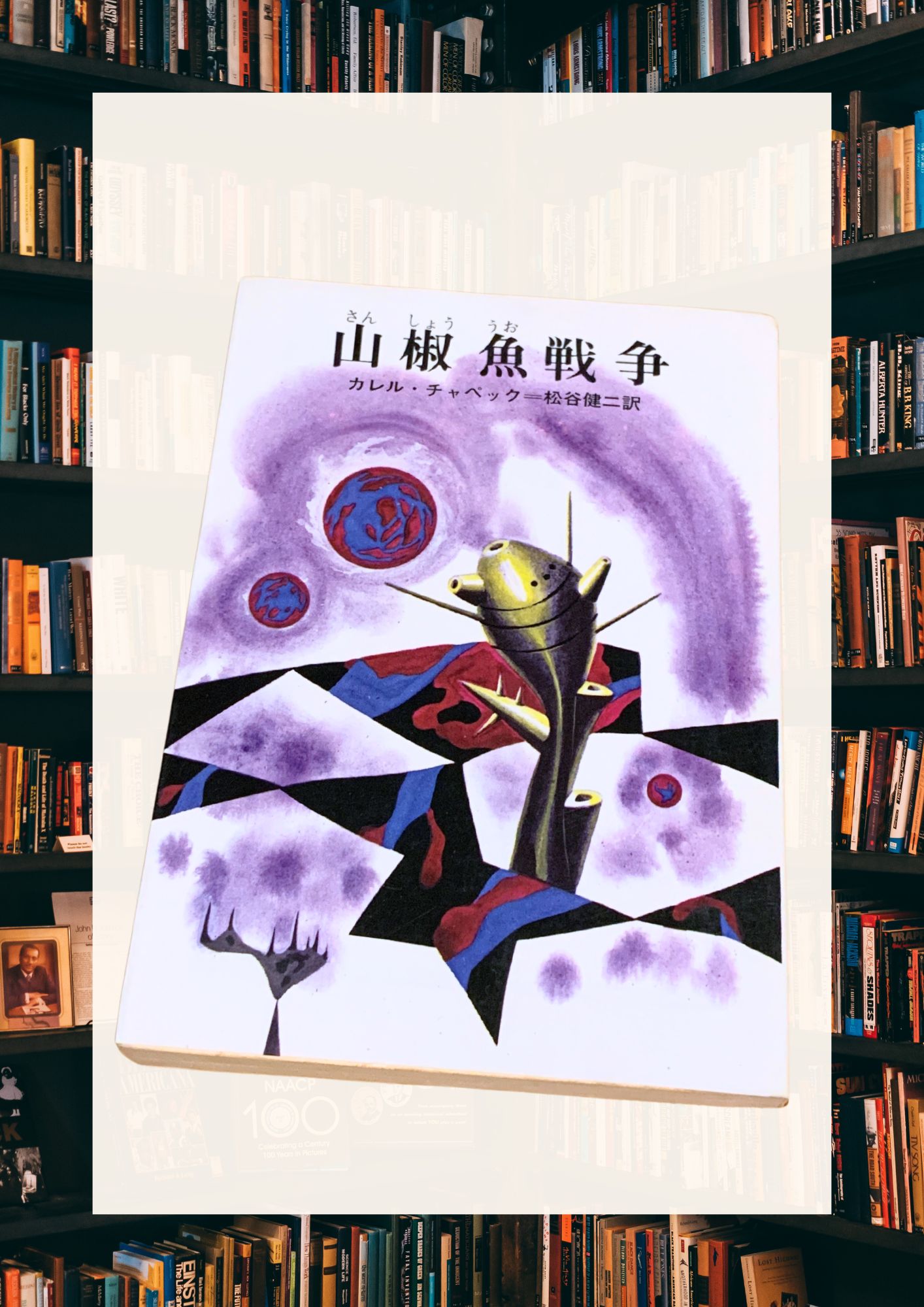

今回紹介する本は、『山椒魚戦争』カレル・チャペック著です。

タイトル『山椒魚戦争』。

はじめて耳にすると「山椒魚が戦争?」と驚かされます。

日本人にとって山椒魚といえば、のっそりとした巨大なオオサンショウウオの姿。

ところが物語を読み進めると、そのイメージは一変。

そこに描かれているのは、人類と知性をもった異種族との、じわじわとした対立と破滅の物語。

ユーモラスに始まりながら、最後には背筋が冷たくなる――そんな小説が、1936年に小国チェコで生まれました。

あらすじ

南の海で発見された不思議な生き物、知性ある山椒魚。

彼らは道具を使い、人間の言葉を理解する能力を持っていました。

最初は真珠採取の潜水労働に便利だからと利用され、やがて港湾工事や海洋開発など、あらゆる分野で活躍するようになります。

各国の商人や政府が競って山椒魚を使い始め、世界のあちこちでその数は増えていきました。

けれど、人間は気づかないうちに、自分たちよりも数も力も強い存在を手放しで育てていたのです…。

作家について、当時のチェコ

カレル・チャペック(1890–1938)は、戯曲『R.U.R.』で「ロボット」という言葉を世界に広めた作家です。

民主主義と人道主義を信じ、新聞記者として社会批評を続けながら、ユーモアと寓話で時代を描きました。

彼が生きたチェコスロヴァキアは、1918年に独立したばかりの小国。

プラハを中心に文化は華やかでしたが、1930年代には隣国ナチス・ドイツの圧力に晒され、国としての存続すら危うい時期でした。

多民族社会の中で自由を守ろうとする一方で、孤立感と不安がつねに背景にあったのです。

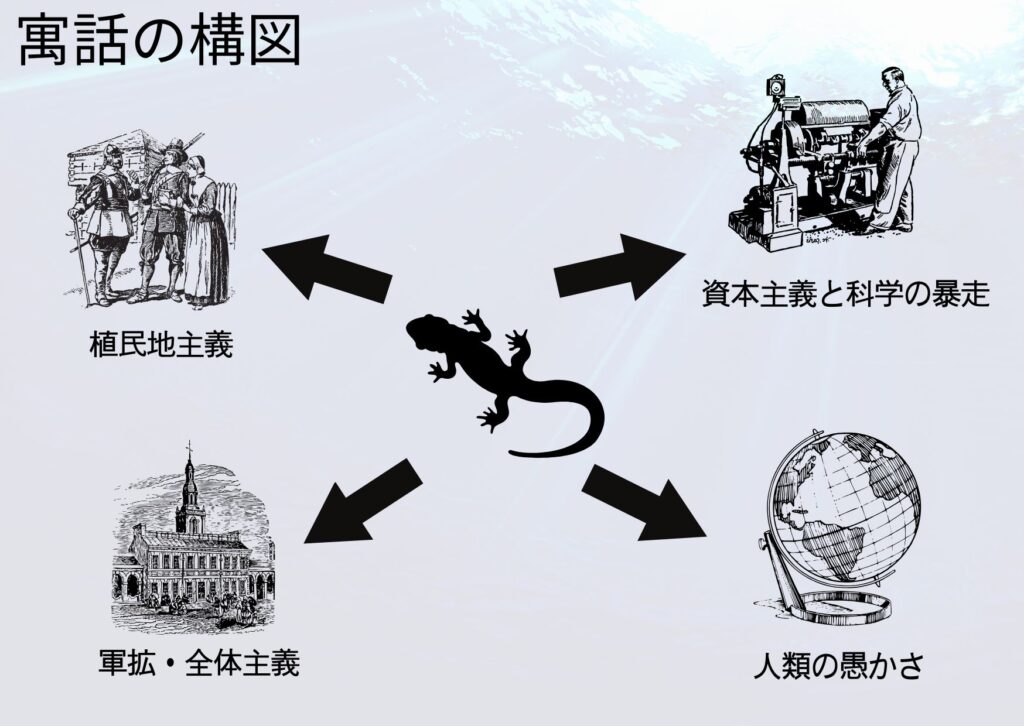

寓話として読み取る――

物語の構図を

『山椒魚戦争』を読む前は“珍獣小説”のように見えるのですが、実はそうではありません。

山椒魚を奴隷労働に使う姿は、植民地主義の縮図です。

「便利だから」と依存を拡大するのは、資本主義と科学の暴走。さらに各国が山椒魚を武装させ競い合う様子は、軍拡と全体主義そのものです。

こうして見えてくるのは、一つの異種を通して浮かび上がる“人類社会の縮図”。

笑いながら読み始めた読者は、気がつけば人類の自己破滅の構図を覗き込むことになります。

その寓話性は、現代の環境破壊やAI依存にも不気味なまでに重なってきます。

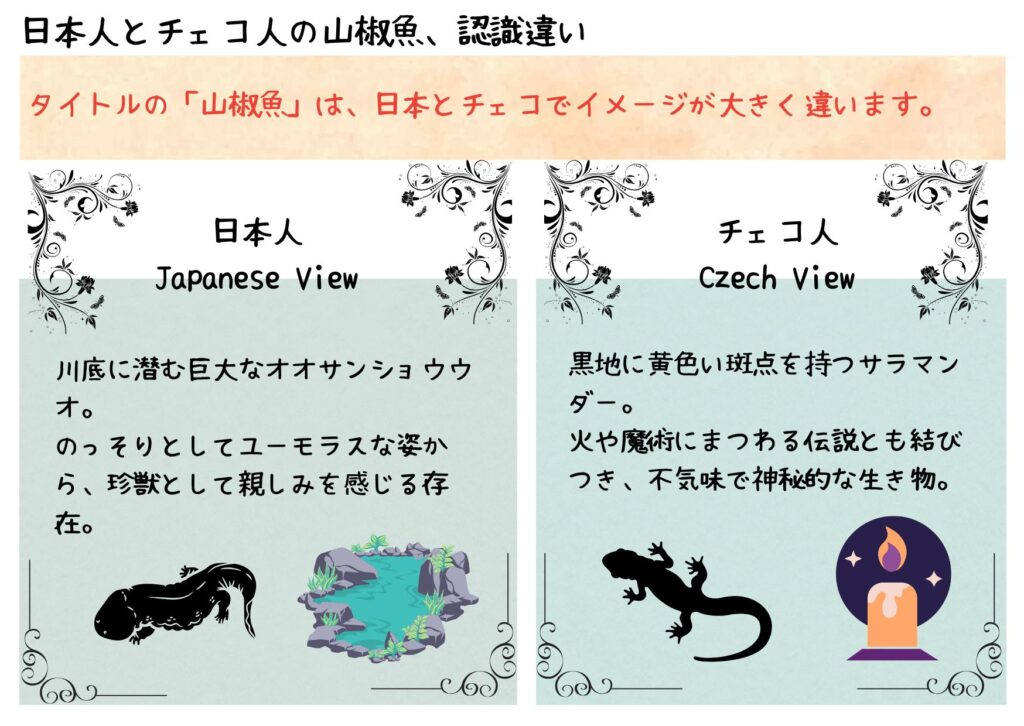

タイトルで勘違い!?

『山椒魚戦争』に潜む文化ギャップ

日本人が思い浮かべるのは、川底に潜む巨大なオオサンショウウオ。

そのユーモラスな姿から「のんびりした珍獣」を想像してしまいます。

一方、チェコ語の“mlok”はヨーロッパのサラマンダーを意味します。

サラマンダーは火や魔術にまつわる伝説の生き物で、どこか不気味で神秘的なニュアンスを持っていました。

日本人が読むと「オオサンショウウオが真珠採り!?」と笑えますが、チェコの読者にとっては「異様で不吉な精霊的存在」が登場する感覚。

もしかすると、タイトルからして文化的なズレが生まれているとも考えられます。

まとめ

小国チェコの地政学的不安、多民族社会での共存と緊張、そして迫りくるナチスの影。

『山椒魚戦争』は、そうした時代背景の中から生まれた寓話でした。

ユーモラスに始まりながら、最後には人類の愚かさを浮き彫りにしていきます。

新しい資源に飛びつき、便利さを追い求めては自らを追い詰める姿は、環境問題やAIに直面する現代の私たちにも少し重なります。

著者チャペックが選んだのは、ただ脅すのではなくユーモア。

笑わせながら読者を油断させ、最後に冷徹な真実を突きつけるという手法でした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメントを残す