今回紹介する本は、『チャリングクロス街・84番地』ヘレン・ハンフー著です。

ニューヨークに住む作家ヘレン・ハンフーと、ロンドンの古書店 Marks & Co.。

この二つをつなげたのは、たった一通の手紙でした。

そこから始まった文通は、20年という歳月を重ねていきます。

『チャリングクロス街・84番地』は、その往復書簡をまとめた一冊です。

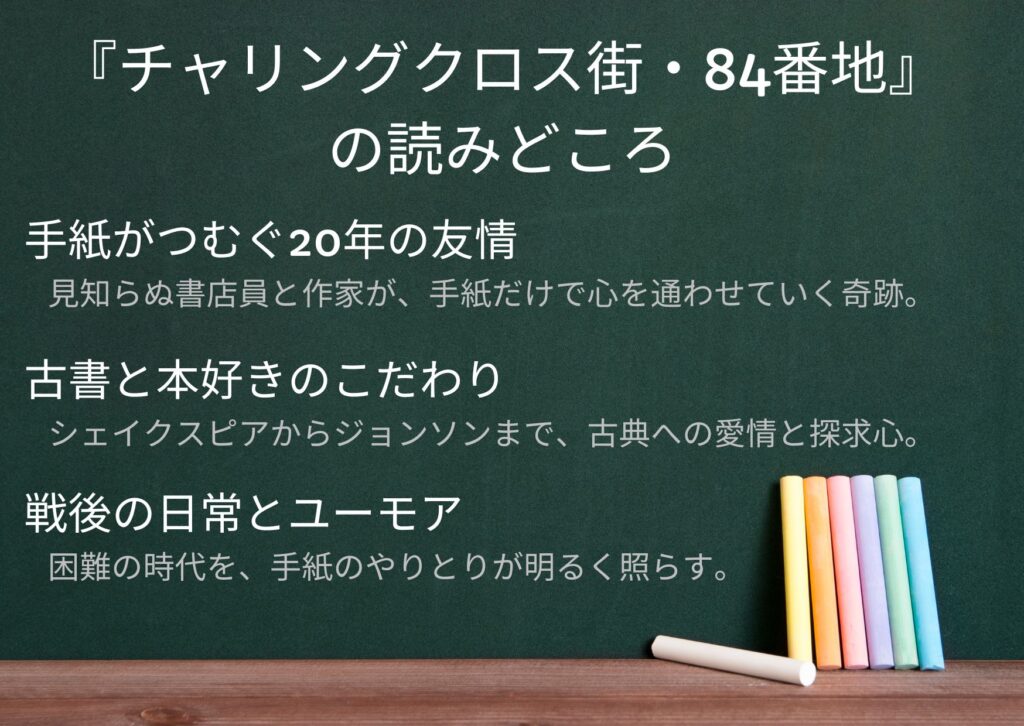

古典文学を求める熱意、戦後イギリスの日常、そして国境を越えた人間的な交流。

ユーモアと温かさに満ちたこの本は、手紙のやりとりにとどまらず「本と人をめぐる物語」として今も多くの人に愛されています。

今回は、この作品の魅力を簡単に整理しながら、自分自身が感じたことも交えてご紹介します。

著者と本の背景

◆ ヘレン・ハンフーという人

1916年、アメリカ・フィラデルフィアに生まれた女性作家。

若い頃は劇作家を志しましたが、なかなか芽が出ず、やがてテレビやラジオの脚本を手がけて生計を立てていました。

彼女は現代文学よりもシェイクスピアやジョンソンといったイギリス古典を愛し、それらを正統な版で読みたいと願っていました。

しかし当時のニューヨークでは入手が難しく、彼女はロンドンの古書店へ直接注文することにしたのです。

◆ ロンドンの古書店マークス社

ヘレンが手紙を送ったのは、ロンドン・チャリングクロス街84番地にあった古書店「Marks & Co.(マークス社)」。

戦後間もないイギリスでは物資不足が続いており、書店のスタッフやその家族の生活も決して豊かではありませんでした。

ヘレンは本を注文するだけでなく、アメリカから食料や日用品を送り、店員たちを支えるようになります。

こうして、一人の顧客と一軒の古書店との関係は、20年にわたる温かな文通へと発展していったのです。

往復書簡に宿る温かなユーモア

本書の魅力は、20年にわたる往復書簡そのものです。

やり取りのなかには、ユーモアや知性、そして互いを思いやる温かさがにじみ出ています。

戦後の物不足に悩むロンドンの人々と、豊かではないけれど本に情熱を注ぐニューヨークの作家。

その距離を越えて、書物を介した交流が育まれていく過程は、読んでいて心がほどけるようです。

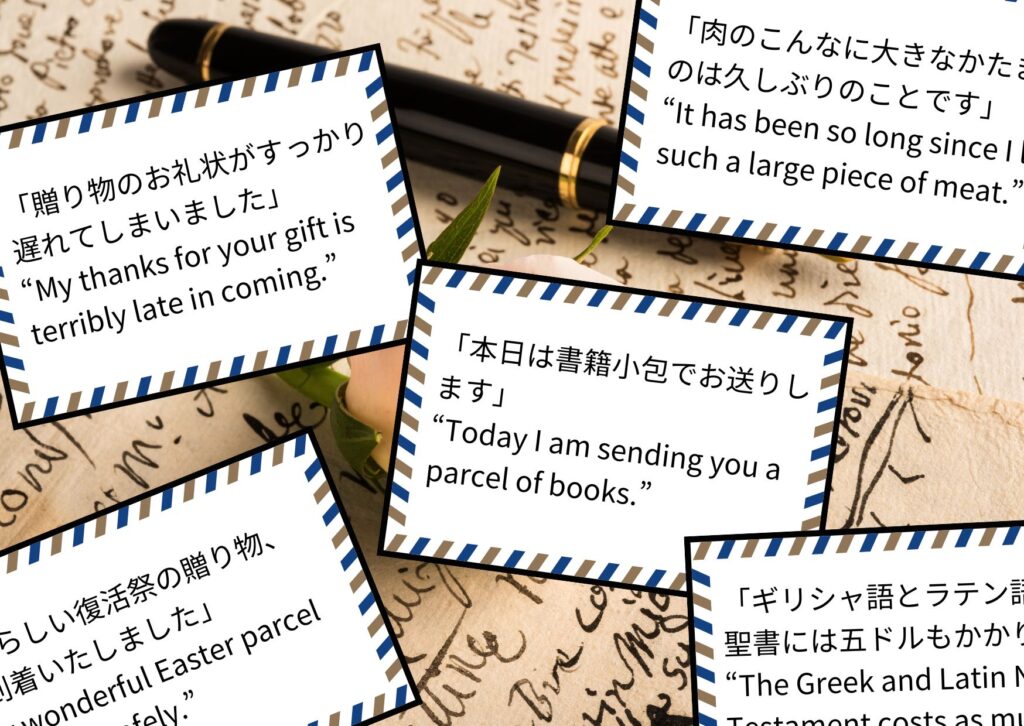

ヘレン ⇒ マークス社あて(1949年10月5日)

「書籍一冊、まさに落手いたしました。手ざわりのよい真っ白な紙、堅い厚紙の表紙…アメリカの書籍のまるで砂色の紙とは違い、まったくの喜びです…(中略)」

フランク(マークス社) ⇒ ハンフあて(1949年3月9日)

「贈り物のお礼状がすっかり遅れてしまいました。恩知らずとお考えではないかと心配いたしましたので、それを充実させるため、イギリス中を駆けめぐり歩いてまいりました…(中略)」

手紙という小さな紙片の積み重ねが、やがて友情や信頼という大きな絆に育っていく――。

本を送り合うだけでなく、彼らはしばしば贈り物を交換していました。

ハンフからはアメリカならではの食料品や贈答品が届けられ、戦後の物資不足に悩むロンドンの人々を喜ばせました。逆にマークス社からは、季節にちなんだ小包やちょっとした贈り物がニューヨークへと送られています。

こうした贈り物のやりとりには、単なる「物資の補い」以上に、相手を思いやる心遣いが込められていました。

そこに「本を通じて人と人がつながる喜び」が凝縮されています。

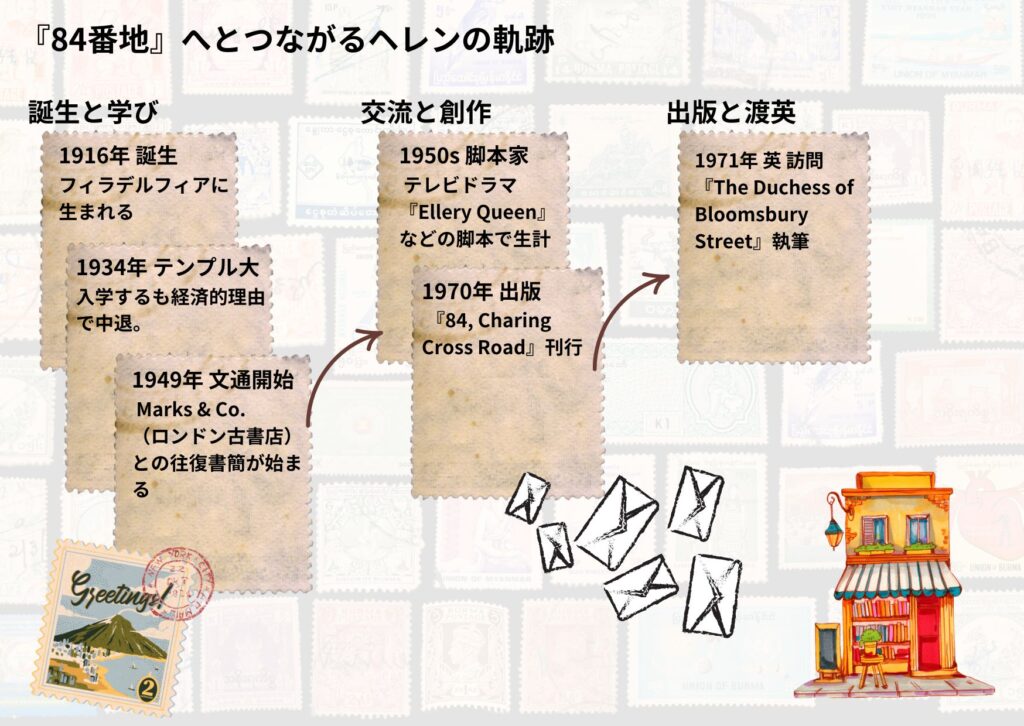

『84番地』へとつながるヘレン・ハンフーの歩み

ヘレン・ハンフーの人生は、そのまま『84、チャリングクロス街』へとつながっていきます。

フィラデルフィアに生まれ、劇作家を志すも経済的な事情で挫折。

しかし本への情熱は衰えることなく、戦後のロンドンにある古書店マークス社との往復書簡が始まります。

ニューヨークで脚本家として生計を立てながらも、彼女は手紙を通じて書物への愛情やユーモアを交わし続けました。

そして1970年、ついにその書簡をまとめた『84、チャリングクロス街』を刊行。さらに翌年には念願の渡英を果たし、交流の地を訪ねることになります。

この流れをたどると、1冊の本がどのようにして生まれたか、そして作家の人生そのものが作品に重なり合っていることが見えてきます。

まとめ

いろいろ調べていて面白かったのは、ヘレン・ハンフーが生涯ニューヨークの同じアパートに住み続けたことです。

彼女の住まいは後に「チャリングクロス・ハウス」と呼ばれるようになり、今も建物の入り口にはその名が掲げられています。

作家としては決して裕福ではなかったけれど、自分の生活の場を守り続けた姿は、手紙に映る彼女らしさとも重なります。

さらに『84、チャリングクロス街』は映画化もされていて、今ならアマゾンプライムなどでも観られるそうです。

本だけでなく映像でも、ヘレンと古書店の交流を味わえるのは嬉しいポイント。

作品そのものの魅力に加えて、こうした小さな豆知識を知ると、ヘレン・ハンフーという人物がぐっと身近に感じられる気がします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメントを残す