今回紹介する本は、磯田道史さんの『武士の家計簿』です。

磯田道史さんの『武士の家計簿』は、江戸時代の下級武士・猪山家に残された帳簿から、彼らの生活の全貌を描き出した一冊です。

武士というと、剣や忠義の物語を思い浮かべる方が多いかもしれません。

けれどこの本に登場するのは、節約に悩み、借金に苦しみながらも、家族と未来を守ろうとした“家計の侍たち”。

現代にも通じる暮らしの工夫や、そろばんに刻まれた誠実な生き方に、心を打たれました。

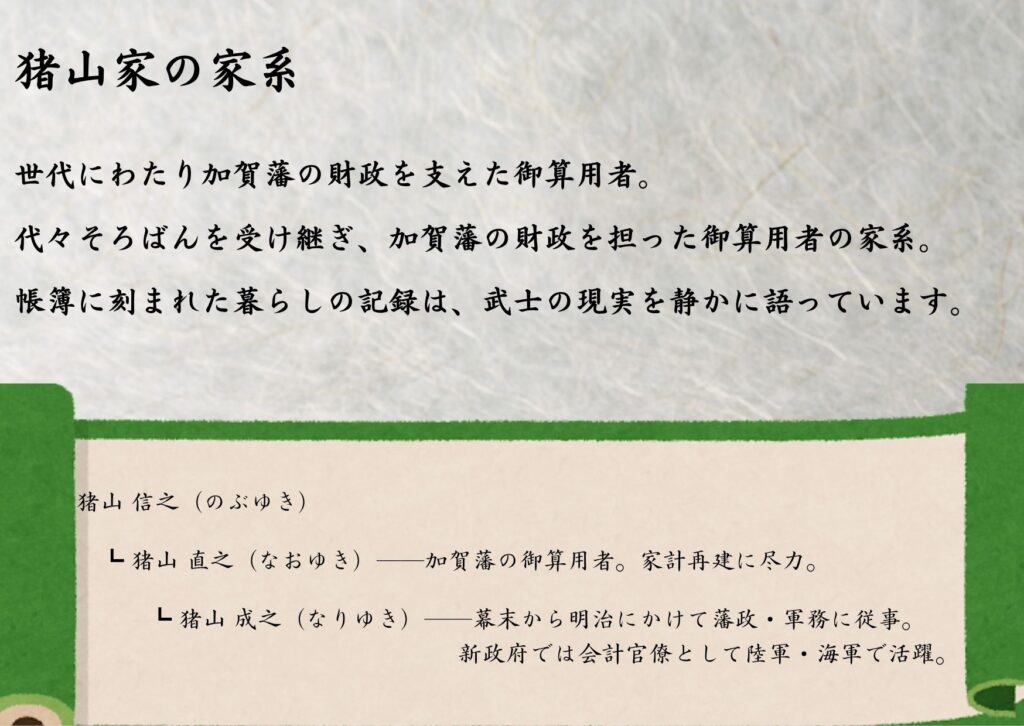

この記事では、猪山家の三代にわたる記録をもとに、本書の魅力をたどっていきます。

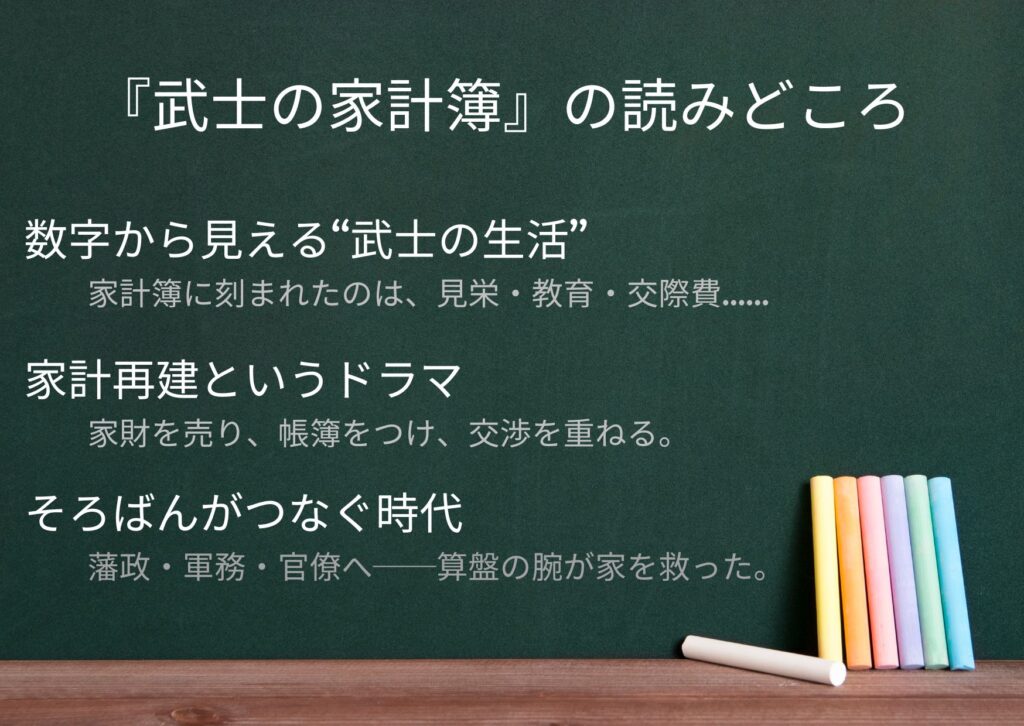

数字から見える”武士の生活”

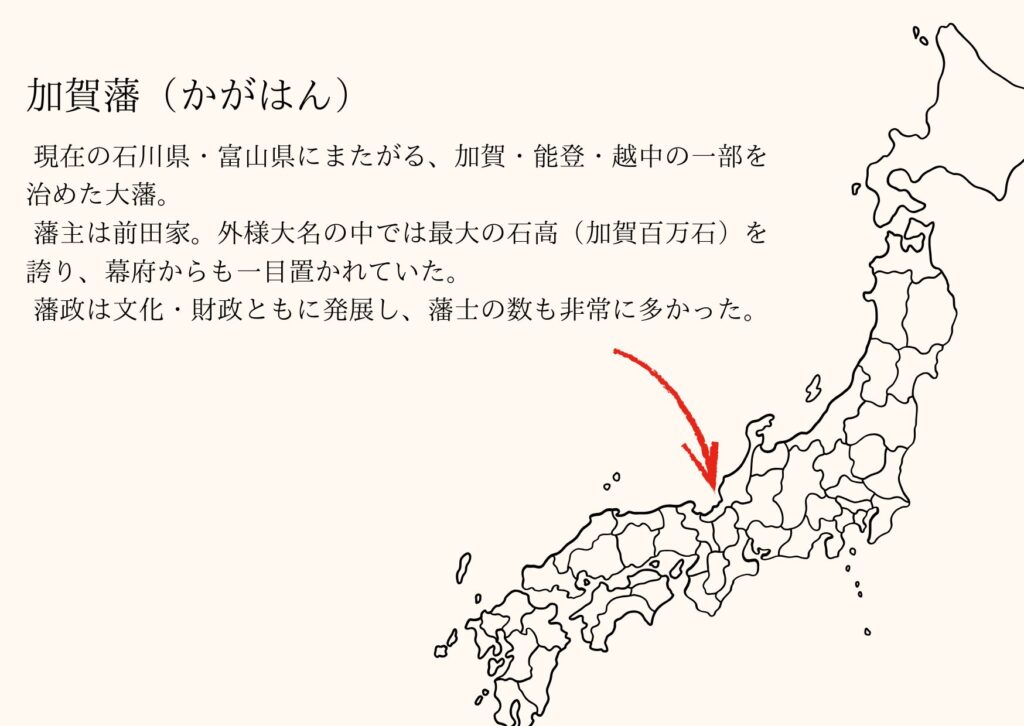

加賀藩に仕えていた下級武士、猪山家。

その家に残された「入払帳」には、幕末から明治にかけての家計のすべてが記されていました。

猪山家は代々、藩の財政を預かる“御算用者”として、そろばんを使い収支を管理していた家柄です。

その家計簿をもとに、磯田道史さんが一冊にまとめたのが『武士の家計簿』です。

史料を読み解く力と、描写のやさしさがちょうどよく、数字の向こうに人々の生活が見えてきます。

「武士の生活」と聞くと、剣や忠義が思い浮かぶかもしれません。

でも実際には、借金や贈答、子どもの教育、光熱費といった悩みがありました。

驚くほど現代と似た暮らしの苦労が、そこに描かれています。

家系再建というドラマ

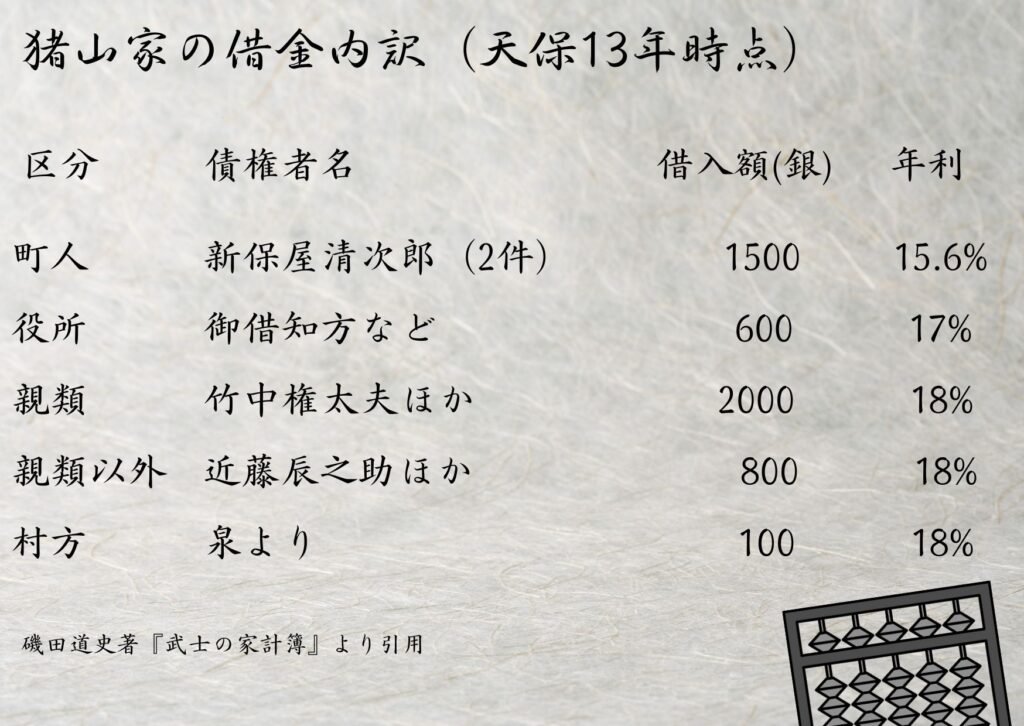

猪山家の家計は、長らく赤字続きでした。

江戸への単身赴任や、慣習に縛られた交際費が家計を圧迫し、借金は年収の2倍にふくらんでいきます。

利息だけで収入の3割が消える状況にまで追い込まれていきました。

武士の世界では、冠婚葬祭・贈答・年始回りなど、人付き合いにかかる“見えない出費が非常に重くのしかかります。

とくに猪山家のように、藩の財政を預かる御算用者の家が、その実態では赤字で苦しんでいたという事実には、思わず驚かされます。

見栄と義理と制度の中で、多くの武士はこういった状況だったようです。

どこか現代にも通じるような、そんな切実さがにじんでいます。

当主の猪山直之は、家計を立て直す覚悟を決めました。

家財を売って元本を返済し、残りは分割・無利子での返済を交渉します。

さらに、日々の支出を「入払帳」に細かく記録し、数字で暮らしを管理していきました。

饅頭ひとつ買うにも、必ず帳簿に記します。

婚礼の祝い膳では、鯛を買えず代わりに「絵に描いた鯛」を飾ったというエピソードもあります。

見た目はきちんと、でも出費は抑える。

武士の見栄と現実のはざまで、静かに倹約を続けていた姿が印象に残りました。

そろばんがつなぐ時代

直之の息子・成之は、父からそろばんと責任感を学び、明治新政府では陸軍・海軍の会計官僚として活躍しました。

年収は当時の平均を大きく上回り、猪山家は安定した暮らしを得ます。

しかし、これはごく一部の例外でした。

明治になって武士の多くが禄を失い、官に登用される者はほんのわずかだったのです。

『武士の家計簿』には、明治以降に官に仕えることができたか否かで、元武士たちの年収に数十倍の差が生じたことが記されています。

猪山成之の出世は、家柄ではなく「算盤の腕」によるものでした。

だからこそ、彼の軌跡は武士の生き延び方”のひとつの答えとして、心に残りました。

まとめ

『武士の家計簿』は、一軒の家に残された帳簿から、江戸末期~明治にかけての武士のリアルな暮らしを描いた一冊です。

もともとは古文書の発見からはじまり、史料をもとに当時の生活を丹念に読み解いた本書。

昇進と思われていた江戸勤めが、じつは自己負担の単身赴任だった──そんな描写に、思わず現代の転勤や出張を重ねてしまう場面もありました。

武士といえば威厳ある存在のように思いがちですが、実際には赤字家計に頭を悩ませ、身分制度に縛られながらも日々をやりくりして生きていた──そんな「生活者」としての姿が静かに描かれています。

他の職を選べない士農工商の中で、唯一の希望は“そろばんの腕”だった。

それが猪山成之のように、新時代で生き抜く力になったというのも印象的です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメントを残す