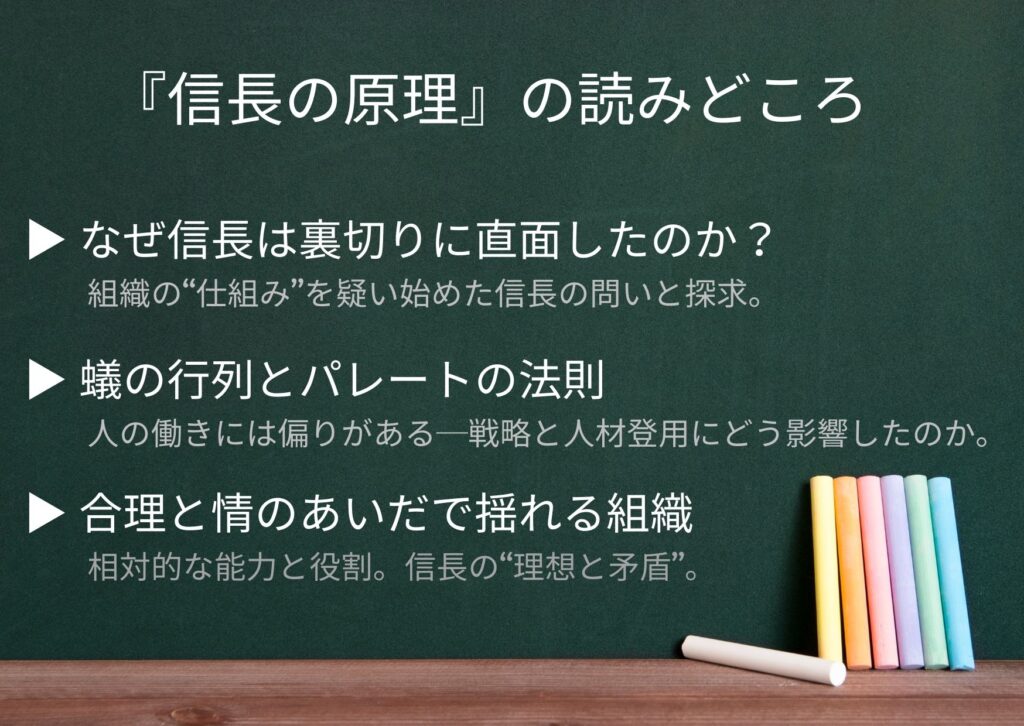

今回紹介する本は、垣根涼介さんの『信長の原理』です。

戦国時代、じつは鉄砲の伝来や商業の発展が進んでいて、

当時なりの“グローバル化の波”に揺れていた時代でした。

そんな中で、常識をくつがえす戦略で天下統一に迫った織田信長は、

いまのリーダー像にも通じる洞察力と決断力を持った人物。

垣根涼介さんの小説『信長の原理』は、

そんな信長の内面にぐっと入り込みながら、

組織をどう動かすかという“原理”を描いた一冊。

苛烈じゃない信長

『信長の原理』を読んでまず意外だったのは、信長の静けさでした。

どうしても苛烈で荒々しいイメージが先に来ますが、この物語ではむしろ、冷静に物ごとを見つめ、深く考えながら行動していく人物として描かれています。

たとえば、戦の意味や勝ち負けの構造に対しても、若い頃から「どうすれば勝てるか」ではなく「なぜ戦はこうなるのか」といった道理を探っているようなところがあって、それがすごく印象に残ります。

そんな信長が自ら組織したのが、馬廻衆という集団です。

精鋭だけを集めて、強く速く動ける、いわば“筋肉質”なチームをつくろうとする。

でもその中でも、常に全員が全力で機能するわけじゃない。

だからこそ信長は、人の動きや組織のクセをよく観察して、どう回せば力になるかを考えていたように思います。

信長が見つけた法則

物語の中盤、信長は蟻の行列を見て「この世界には法則がある」と気づきます。

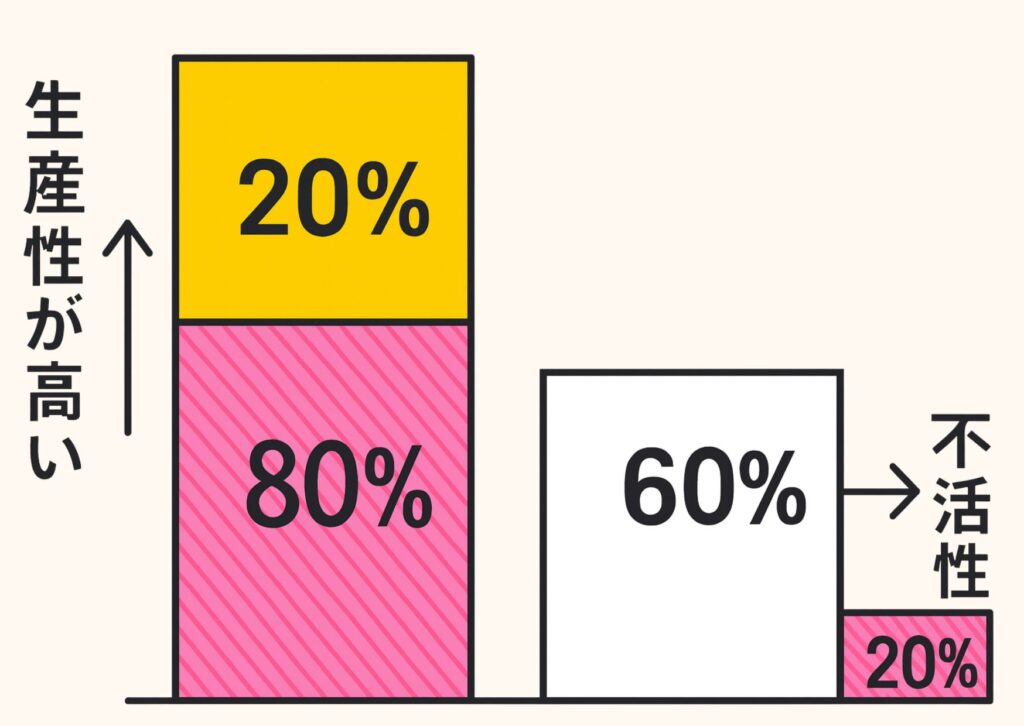

それが、いわゆるパレートの法則──2割がよく働き、2割はさぼる。残り6割は普通というバランス。

それを元に信長は、人材を入れ替えながら最強の組織を作ろうとします。

能力主義を徹底して、成果が出ない人は交代。これは現代のビジネスにも通じる部分です。

しかし、信長も次第に気づきます。

「どんなに優秀な人を集めても、鋭く働くのはその中の2割しかいない」。

筋肉質な組織にしたいのに、法則が邪魔をする。その矛盾に悩む信長の姿が、人間らしくてリアルでした。

有能な家臣たちと“2割の光”

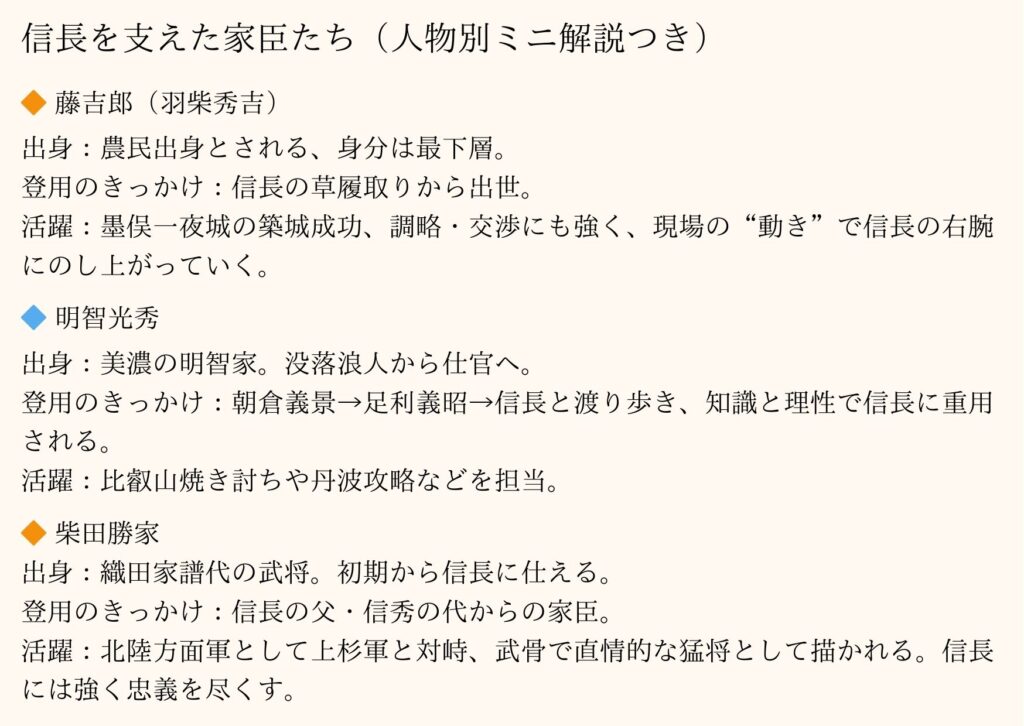

『信長の原理』には、信長を取り巻く名だたる家臣たちが登場します。

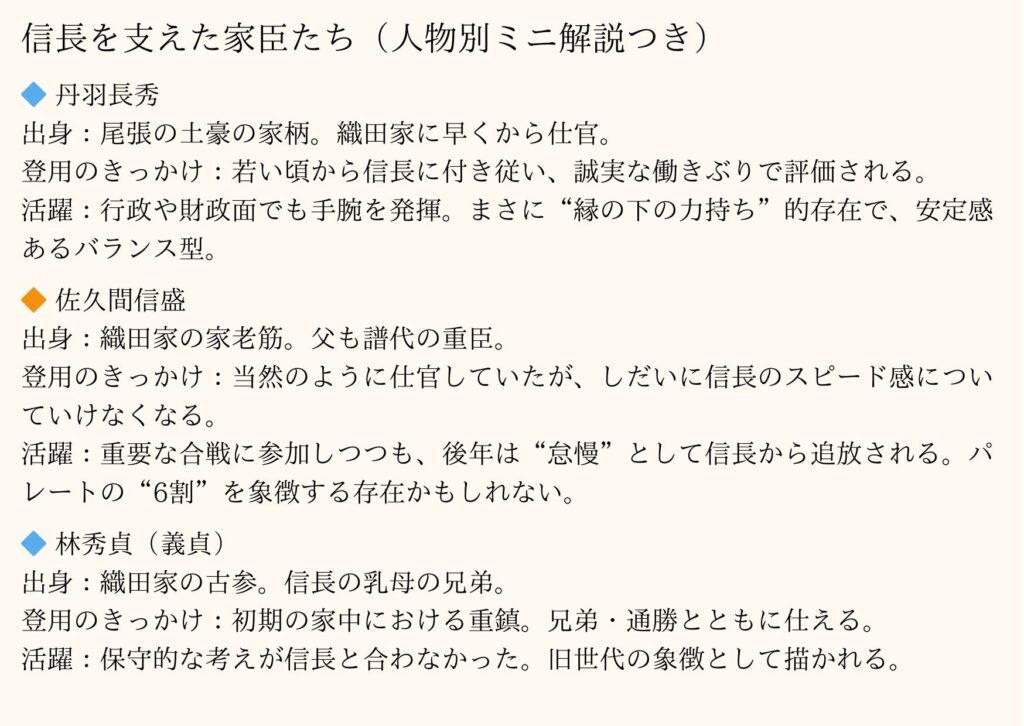

藤吉郎(のちの秀吉)、明智光秀、柴田勝家、丹羽長秀に加えて、佐久間信盛や林秀貞といった老臣たちも、それぞれ個性と野心を持って描かれています。

そんな“オールスター布陣”の中で信長が注目したのが、蟻の行列から得た「働きアリの法則(パレートの法則)」でした。

どんなに優れた集団でも、よく働くのは2割、普通が6割、残りの2割は働かない。

つまり、全員が同じように輝くわけではないということです。

この考え方をもとに、信長は人材の配置や登用を考えていきます。

物語では、光秀や秀吉のような優秀な家臣たちでさえ、常に光っているわけではなく、最後には“あの出来事”に繋がっていく……という描かれ方がされています。

どれだけ有能でも、2:8のバランスからは逃れられない。そんな現実が物語の底に流れています。

まとめ

『信長の原理』を読み終えて感じたのは、ただの歴史小説ではなく、登場人物たちの“思考の在り方”に深く踏み込んだ作品だったということです。

なかでも印象に残ったのは、藤吉郎の視点から見た信長と光秀の対比です。

信長や光秀は、「原理」を突き詰めて、なぜそうなるのか、理屈まで解き明かそうとするタイプ。一方で藤吉郎は、「原理は使えるなら使えばいい」という現実主義でした。

すべてを理解しなくても、活かせればそれでいい──そんな割り切りが、彼らの思想の違いとして描かれていました。

また信長が神仏を信じない姿勢も印象的で、だからこそ“信じる”のではなく“解き明かす”ことに執着する。

理屈を突き止めずにはいられない気質が、物語全体の緊張感にもつながっていました。

歴史を通して、「どう考え、どう生きるか」を静かに問いかけてくる一冊でした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメントを残す