今回紹介する本は、『空想部落』尾崎士郎著です。

物語の舞台と人物描写を手がかりに、

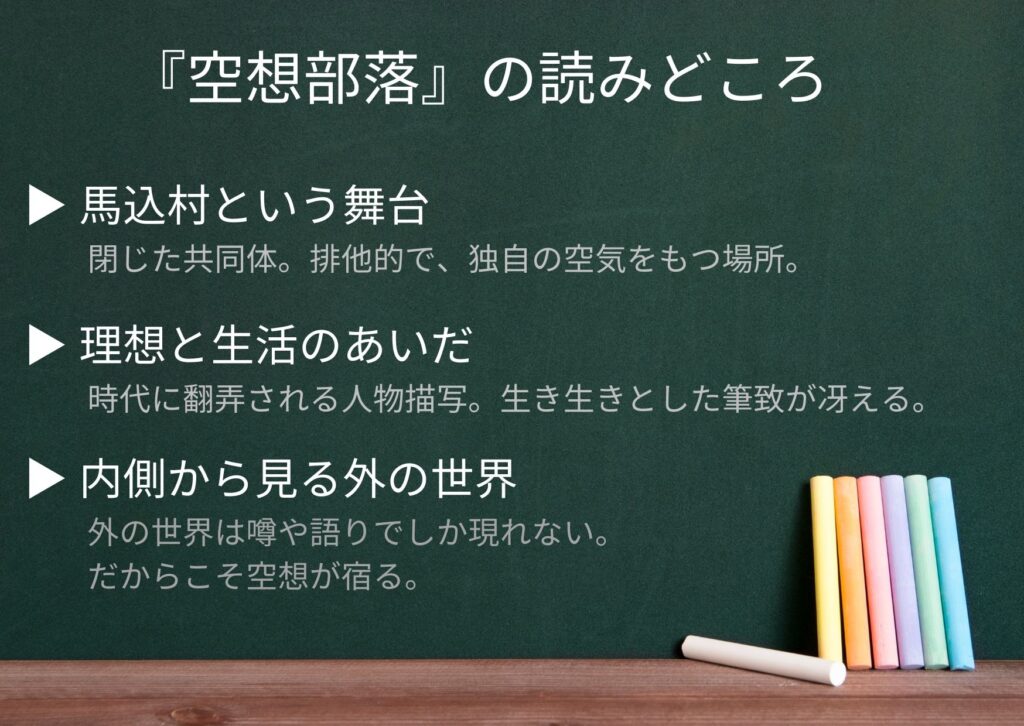

『空想部落』というタイトルの意味を考えてみます。

あらすじ

物語は、主人公の横川大助が「牛追村」という作家村に身を寄せるところから始まります。

彼は愛人から逃げるために妻子を連れて村に移り、数年後ふらりと戻ってくると、安南(現在のベトナム)独立運動の手助けに奔走していたと語ります。

大助の冒険談は村人たちに大ウケですが、新聞社の座談会に呼ばれて大げさな話をしたことで専門家から「法螺だ」と笑われてしまいます。

やがて彼は再び姿を消し、友人たち宛てに「海外で成功して新居を建てたので遊びに来てほしい」と招待状を送ります。

大助の招待は、村人たちが未知の世界に思いを馳せるきっかけとなります。

【導入】今読んでも刺さるもの

この物語は、今読んでも不思議と心に残ります。

大助の大ボラ?!とそれを鵜呑みにする村人たちのやりとりは滑稽ですが、未知の世界への憧れや「外へ出たい気持ち」が随所ににじんでいます。

牛追村の人々は決して悪人ではありませんが、どこか保守的で外の世界を遠巻きに眺めています。

たとえば、地方に残って暮らす人もいれば、都会に出て新しい生活を始める人もいます。どちらが正しいというわけではなく、それぞれに理由があります。

ただ、その選択の背景には、理想や憧れと、現実的な判断がいつも入り混じっています。そうした揺れは、昔も今もあまり変わらないのかもしれません。

【背景】大正〜昭和初期/文士村

舞台のモデルは、大正後期から昭和初期にかけて東京府荏原郡馬込村周辺に形成された「馬込文士村」です。

関東大震災後に多くの文化人が郊外へ移り、馬込には作家や画家が集まりました。

中心人物の尾崎士郎も1923年に馬込へ移り住み、知り合いの文士たちを誘ったと言われています。

家賃が手頃で生活が苦しかった若手作家たちが共同生活を送り、昼は執筆や創作活動、夜は飲み明かして交流を深めた…そんな雰囲気が作品にも反映されています。

【本編】理想で走る主人公・大助と現実に追われる村長たち

主人公の大助は理想を追い求める人物です。

安南独立運動に参加したと称し、真偽のわからない冒険談を語る彼は、理想のために現実を軽やかに飛び越えようとします。

一方で村長の柿村保吉や村の仲間たちは、生活と向き合いながら日々を回しています。

目の前の暮らし、家族、仕事。理想は語れても、足は地面にあります。

村人たちは大助の話に夢を見ますが、生活の手触りが彼らを現実につなぎ止めています。

この理想と現実の“距離”が、物語の可笑しさと切なさを生み出しています。

牛追村という小さな世界の中で日々を送る人と、その外の世界を知っている(あるいは知っていると語る)人。そのあいだには、はっきりとした温度差があります。

まとめ

昭和初期の日本には、こうした光景が少なからずあったのかもしれません。

地方と都市、内と外。

たとえば昔のNHKドラマを見ていると感じるような、あの少し閉じた共同体の空気と、そこに風穴をあける“外から来た人”の存在。

その構図にどこか似ています。

面白いのは、尾崎士郎の視点です。語りは特定の人物に強く肩入れせず、どこか一定の距離を保ったまま流れていきます。

いわばカメラが固定されているような描き方で、人物たちは平等に動き出します。大助も、村長の柿村も、そのほかの村人たちも、それぞれの論理で生きている。

この小さな村全体が一つの“生き物”のように立ち上がってくるのが魅力かもしれません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメントを残す