前回に引き続き、紹介する本は、A.A.ミルンの『赤い館の秘密』です。

まずは、お話のあらすじを…再揚

あらすじ

とある国の郊外、深い森に囲まれた「赤い館」。

ときは真夏――楡の梢では鳩の優しい声が聞こえ、のどかな田舎にあったその屋敷には、どこか時が止まったような空気が漂っていました。

この館に暮らしていたのは、穏やかな紳士マーク・アブレットと、忠実な秘書ケイリー。

ある日、そこへ長らく音信不通だった兄――世を拗ねたようなやさぐれもの、ロバートが突然姿を現します。

兄弟ふたりは、館の一室――事務室で久しぶりの再会を果たしていました。

ところが突如、館の奥から銃声が響き渡ります。

事件を知らせてきたのは館の管理人であるケイリー。

そして偶然、館を訪れていた青年アンソニー・ギリンガムは、ケイリーとともに裏手から回り、窓を通じて密室に侵入。事件の第一発見者となります。

そして、そこにいたはずの館の主人マークは忽然と姿を消していました。

静まり返る真夏の赤い館――

ギリンガムは友人ベヴリーと共に、ごくわずかな違和感を頼りに、独自の調査を始めていきます。

鍵はどこにあったのか――ギリンガムの合理的な仮説

さて、事件発生からしばらくして警察が介入し、いよいよ関係者への事情聴取が行われる場面の一幕。

事件の経緯について、館の管理人ケイリーはこう語ります。

「わたしの説というのはつまり、これは警部にも話したのですが、仮りにマークが兄を殺したのだとすれば、それは全く過失によるのだと思うんです。」

それを聞いたベヴリーが、興味をそそられたように顔を上げてこう応じます。

「つまり、ロバートがピストルをとり出した。どたんばたんの格闘が始まった。と、そのうちひとりでにピストルが鳴る。で、マークはすっかりとり乱して、前後の考えもなく逐電した。と。こんな説ですか。」

「そのとおりです。」

――とケイリーは答えます。

あくまで、マークは「過失で撃ってしまったのだ」と主張するケイリー。

日頃からマークに仕えてきた立場であれば、彼の性格を信頼していたこともうかがえます。

それゆえに、マークが意図的に殺人を犯すとは考えたくなかったのでしょう。

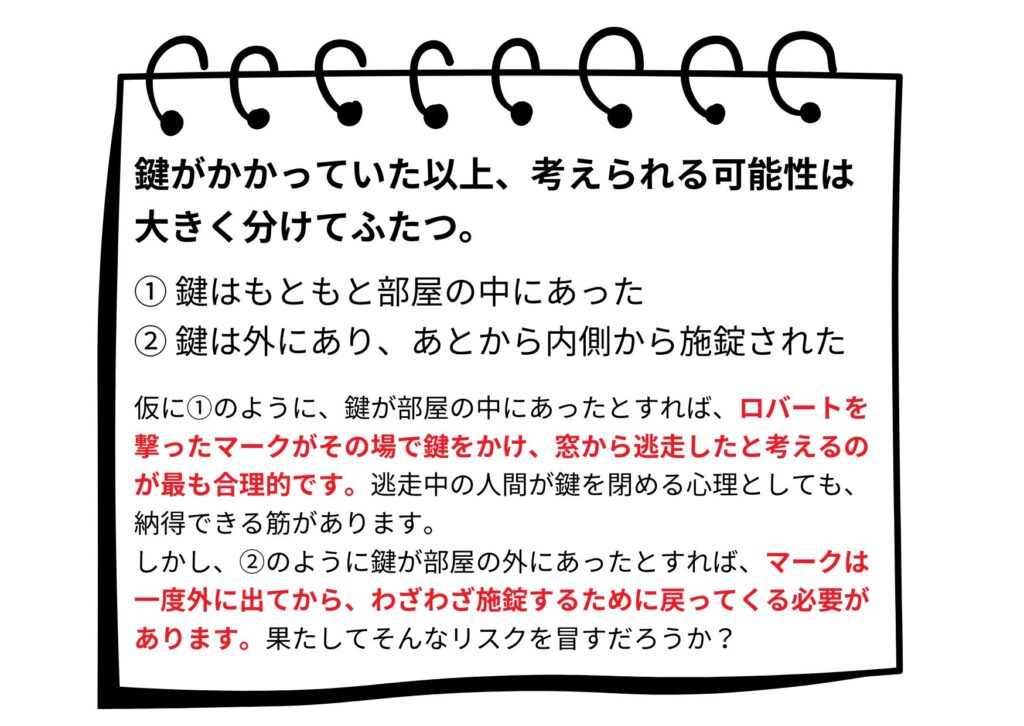

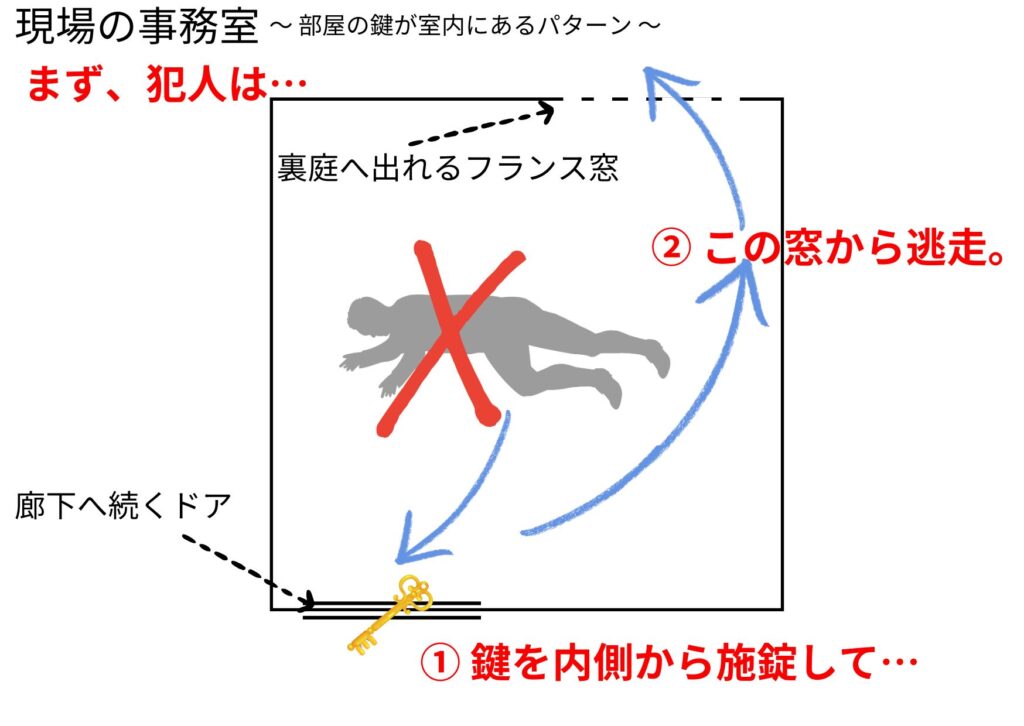

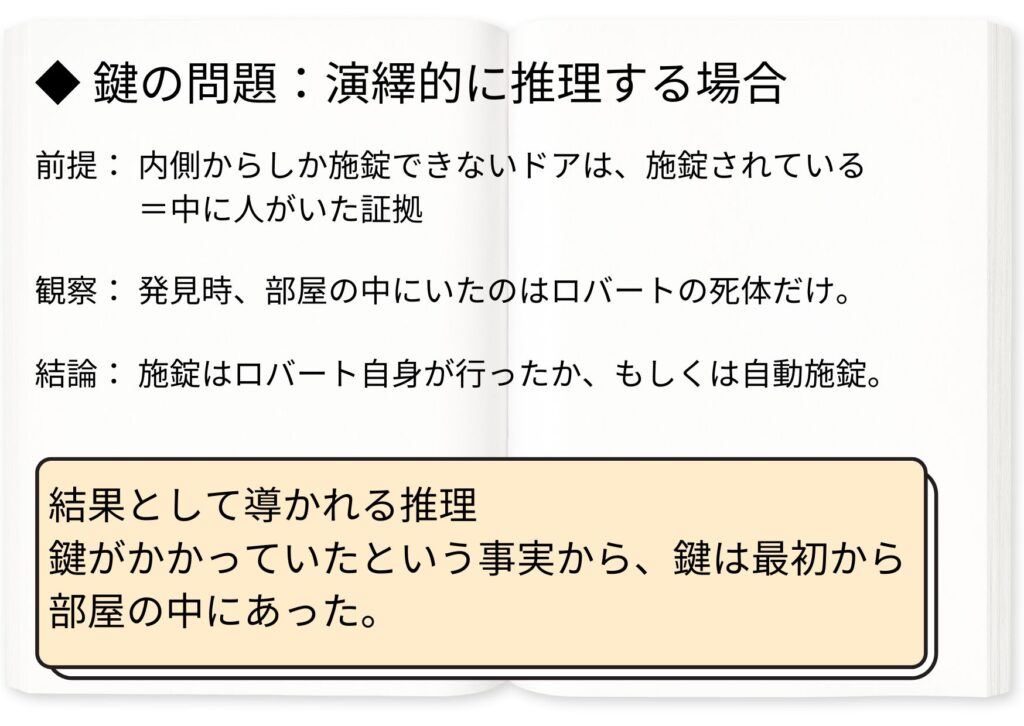

密室となっていた事務室をめぐって、事件の重要な争点のひとつとなったのが、部屋の鍵がどこにあったかという点です。

ギリンガムはここで、犯人の心理に沿った最も筋の通る説明を選び取ります。

つまり、「鍵が部屋の中にあった」ほうが自然であり、現実的であるという仮説です。

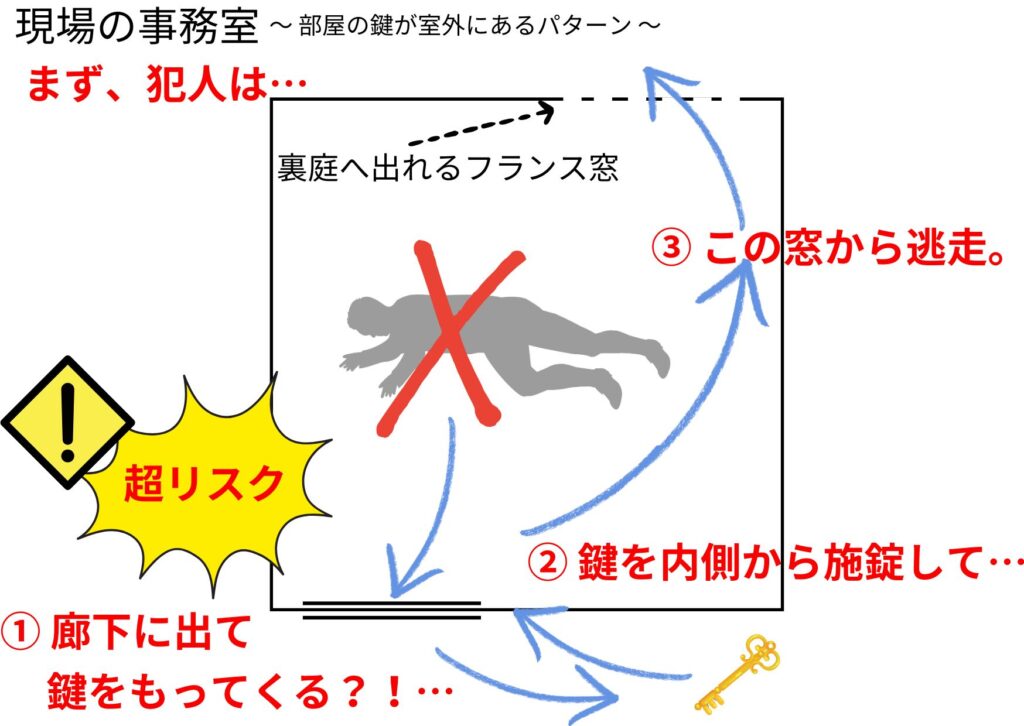

しかし、ギリンガムは、事務室の鍵の所在という問題に対して、単に論理だけではなく、館の他の部屋──鍵が“外側にあった”という記憶を手がかりにします。

その時点では重要と思われなかった「鍵の配置」を、後になって「もしかすると事務室も同様の設計かもしれない」と再評価することで、アブダクション(仮説推論)の真価を発揮しています。

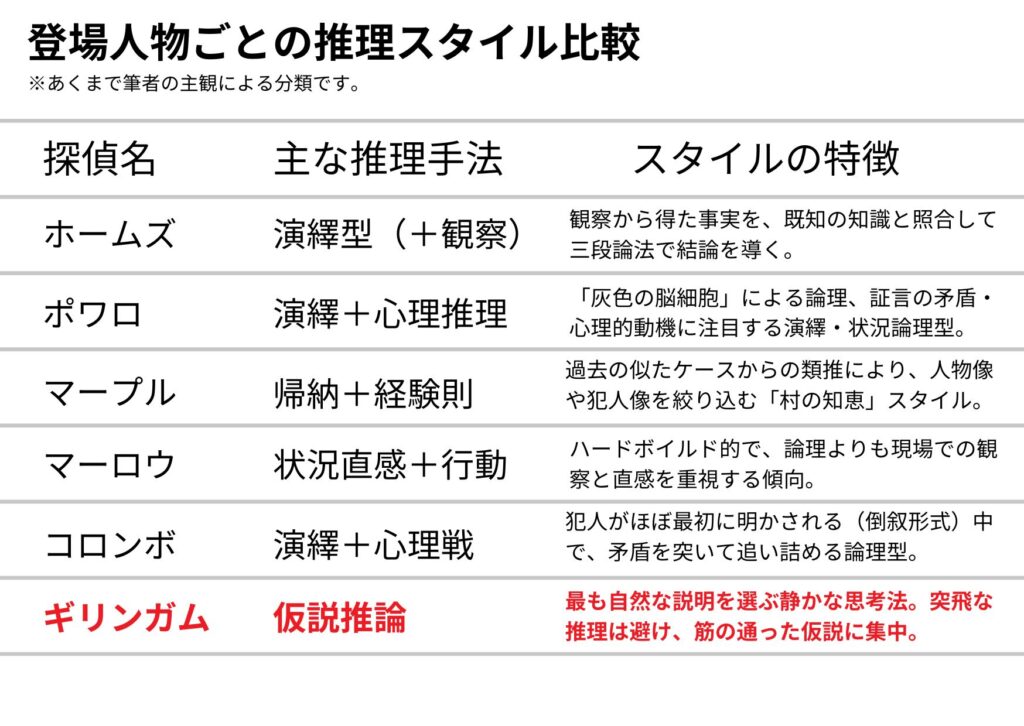

このように、ギリンガムの推理は、与えられた状況の中から、もっとも自然に説明がつく可能性を、丁寧に拾い上げていくスタイルです。

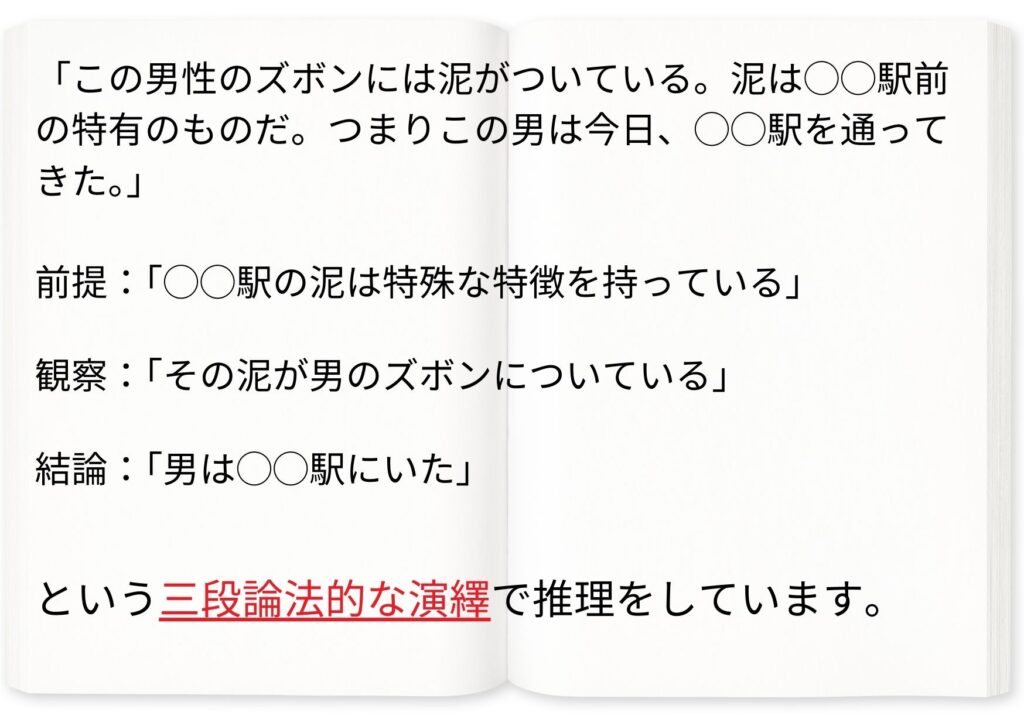

演繹を使った一般的な?「探偵の推理」

たとえば、名探偵シャーロック・ホームズに代表されるのは「演繹法」による推理。

既知の前提と観察された事実から、必然的な結論を導き出すスタイルです。

今回の事件の問題に当てはめてみると…

つまり、「鍵が中にあった」仮説が正しいとすれば、こういうふうに状況はつじつまが合う――これが演繹的推論の基本的な使い方です。

ただし、演繹的な推理では、一度“前提”が設定されると、それに沿った説明を優先するため、たとえ状況に少しの“違和感”があっても、それをスルーしてしまうことがあります。

鍵の問題でも、演繹スタイルでは「鍵は最初から部屋の中にあった」と前提づけた時点で、その仮説に従って話が進んでしまう可能性を秘めています。

一方、ギリンガムは、「鍵が外にあった可能性」も捨てずに考慮します。

彼は館の他の部屋の構造を思い出し、そこに共通する設計があるのでは?と考え直したのです。

こうした視点の切り替えと、“違和感”に敏感であろうとする姿勢こそ、彼のアブダクション思考の真骨頂かもしれません。

他探偵と比較しても、演繹型推理の見落としがちなポイントをギリンガムは”違和感”として拾い上げることができるのかもしれません。

最も、今回の鍵の事例においてギリンガムの純度100%のアブダクション的思考が効果的だったのは、たまたま状況が彼の思考スタイルと合致していた面もあると言えます。

実際、ポワロやホームズをはじめとする古典の名探偵たちは、単純な演繹主義者ではなく、演繹をベースとしつつも観察・直感・心理の読みなどを組み合わせており、「演繹 60%+他の要素 40%」といった柔軟な推理スタイルを展開しています。

彼らはそれぞれの流儀で事件の核心に迫り、アブダクション的な仮説構築も必要に応じて取り入れているため、演繹とアブダクションを対立的に捉えるよりも、「使い分ける」ものとして見るべきかもしれません。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメントを残す