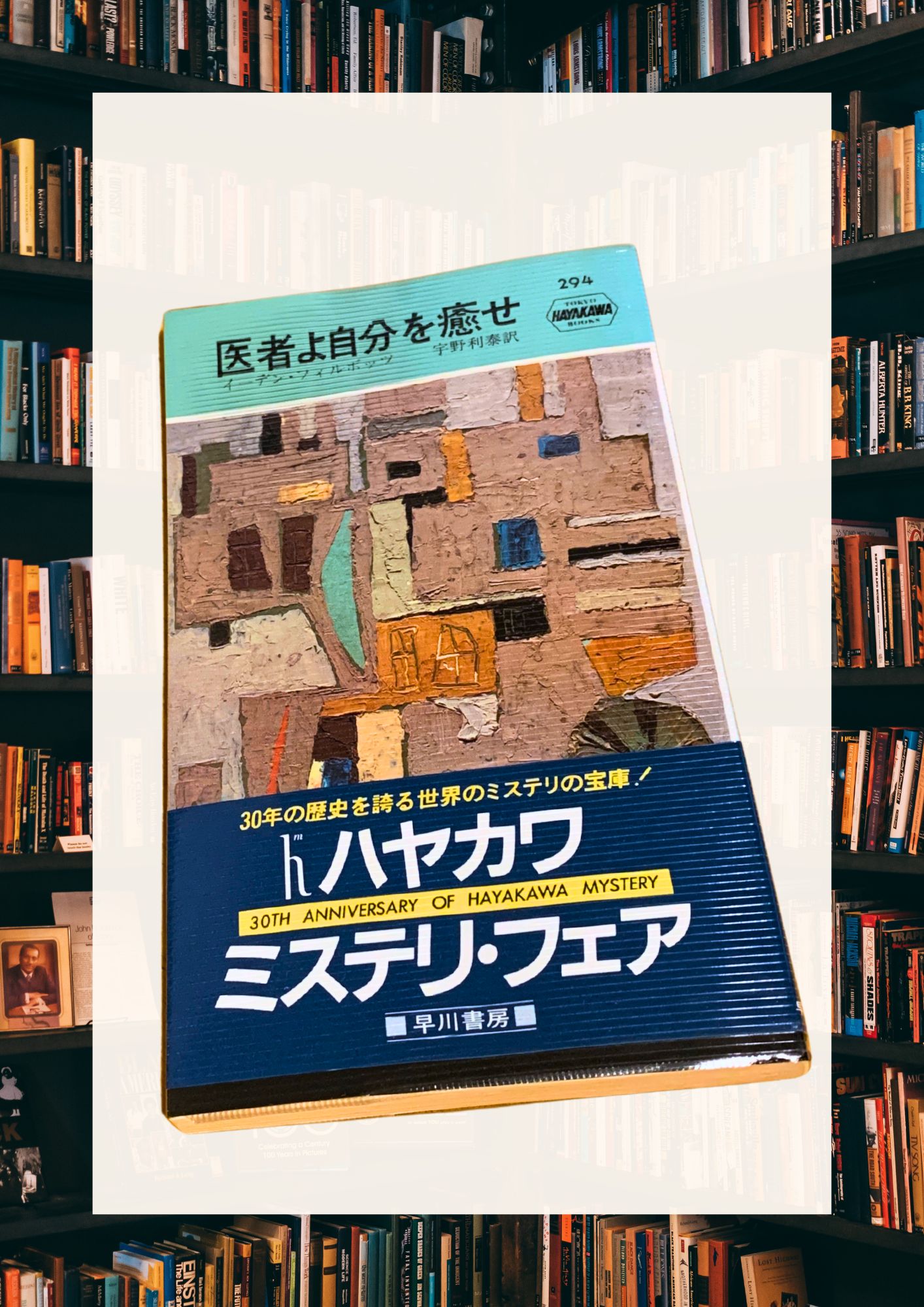

今回紹介する本は、『医者よ自分を癒せ』イーデン・フィルポッツ著です。

「医者よ、自分を癒せ。」

新約聖書からのこの格言をそのままタイトルにした探偵小説が、かつて翻訳されていました。

作者はイーデン・フィルポッツ。

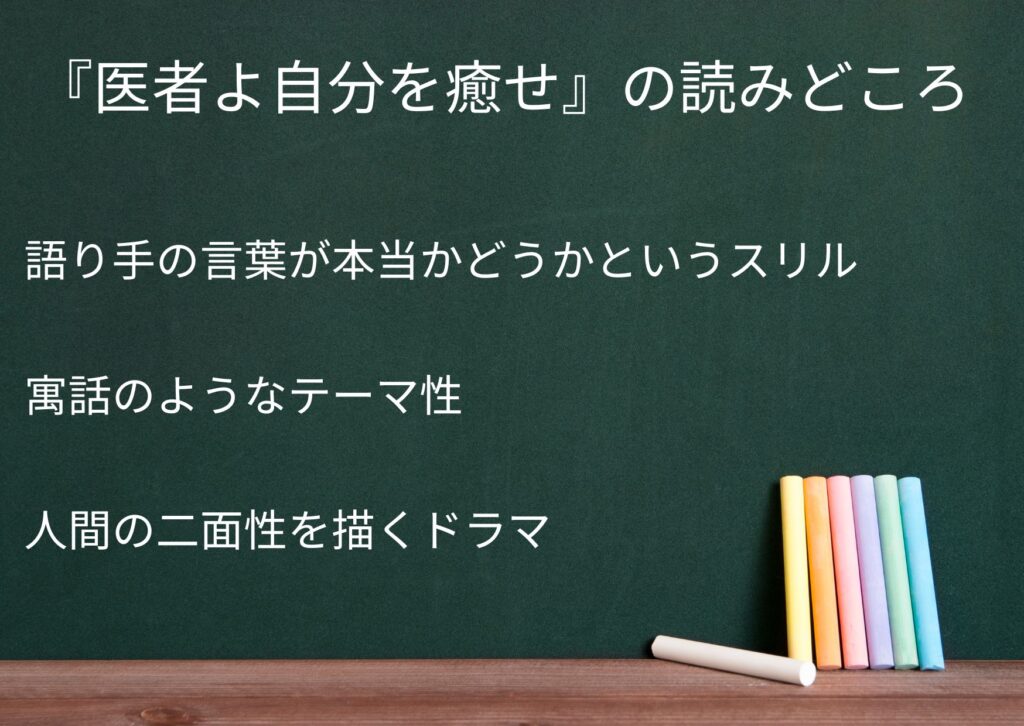

今回はその隠れた一作『医者よ自分を癒せ』を取り上げ、手記形式の物語がもたらす独特の読み心地と、寓意を仕込む作家フィルポッツの真骨頂を探ってみます。

登場人物とあらすじ

【登場人物】

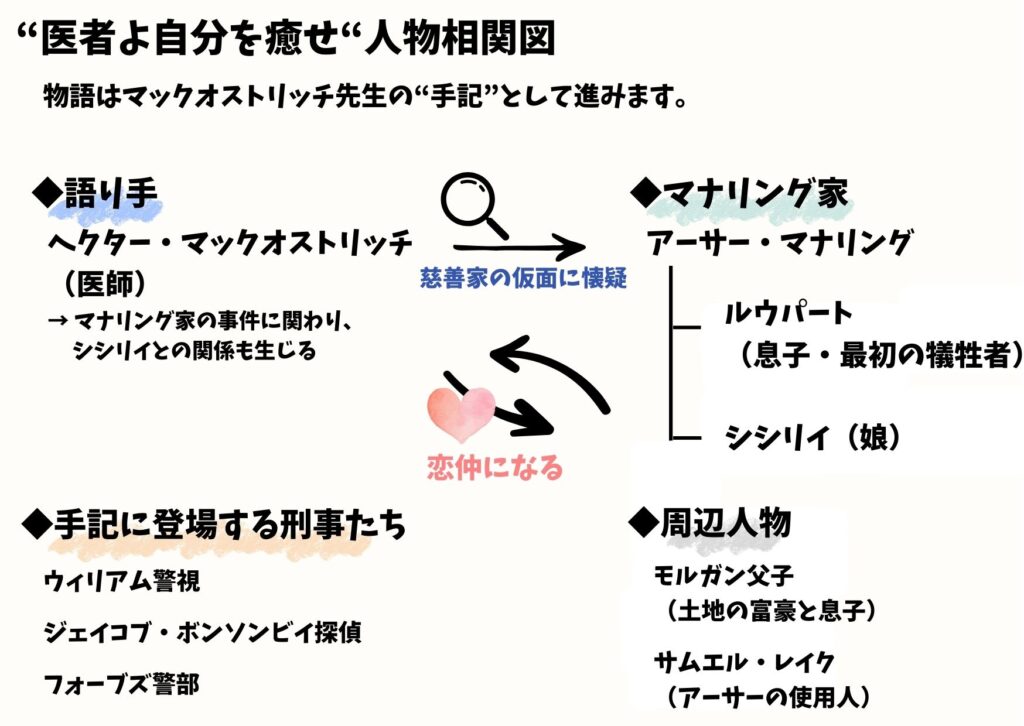

◆ ヘクター・マックオストリッチ医師

本作の語り手。医師。手記の中で事件を回想、事件の第一発見者。

◆ アーサー・マナリング

資産家で不動産業者。慈善家として知られるが、どこか胡散臭く描かれる。

◆ ルウパート

アーサーの息子。物語冒頭で沼地にて殺害される。

◆ シシリイ

アーサーの娘。主人公のマナリングへの疑惑を複雑にする存在。

【あらすじ】

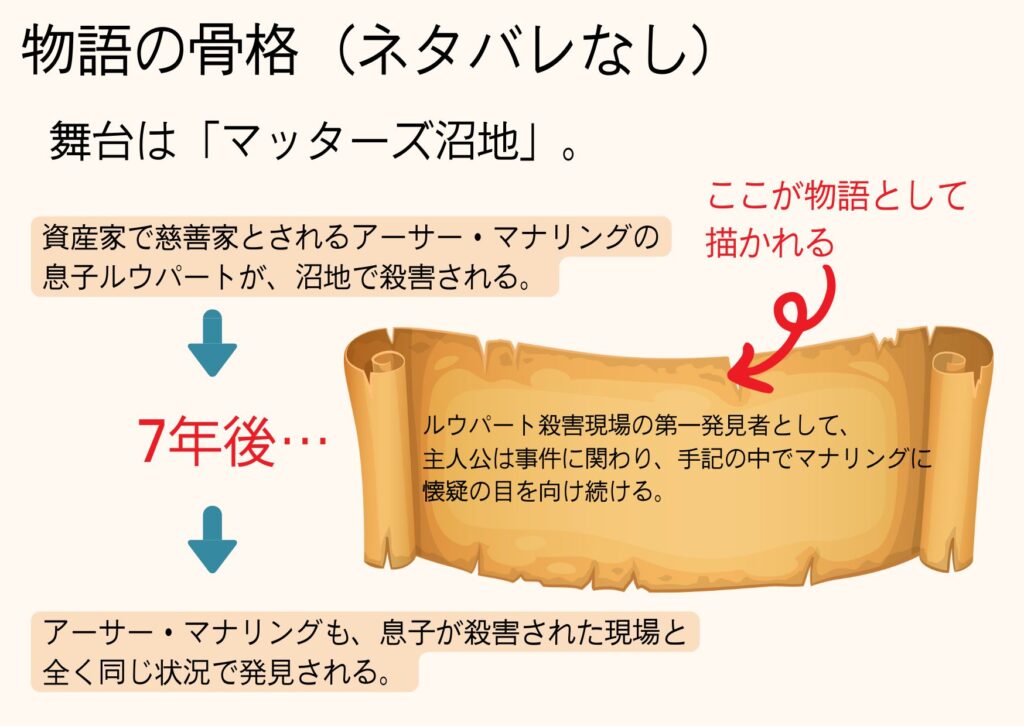

舞台は「マッターズ沼地」。

資産家アーサー・マナリングの息子ルウパートが殺害される。

第一発見者となったマックオストリッチ医師は、事件をきっかけにマナリング家と関わるようになり、娘シシリイに心を惹かれていく。

七年後、今度はアーサー自身が息子と同じ状況で命を落とす。

主人公の手記は、この空白の時間を埋めるかのように、マナリング家の表と裏を描き出していく――。

作家と舞台 ― フィルポッツと「沼地の物語」

「イーデン・フィルポッツって誰?」

そう思う方も多いかもしれません。

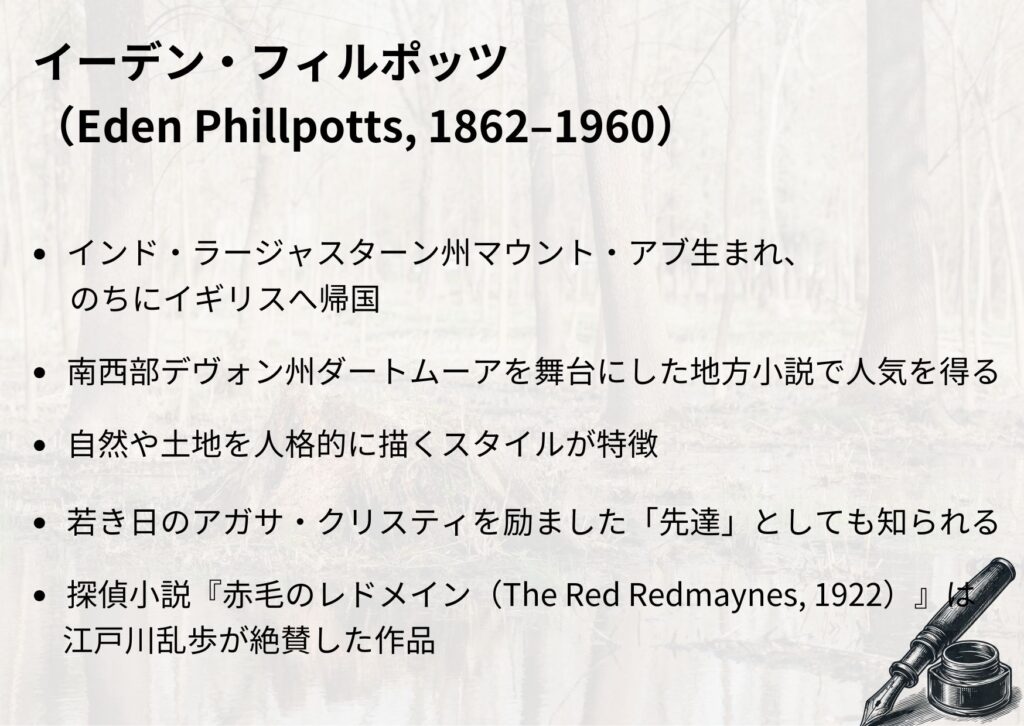

イーデン・フィルポッツ(1862–1960)は、イギリス南西部デヴォン州ダートムーアを舞台にした小説で知られる作家です。

自然や土地を人格的に描く地方小説で人気を得ましたが、探偵小説も数多く執筆しました。若き日のアガサ・クリスティを励ました「先達」としても知られ、日本では戦前から翻訳紹介も行われています。

今回取り上げる『医者よ自分を癒せ(Physician, Heal Thyself)』は、そうした彼の探偵小説のひとつ。

舞台は「マッターズ沼地」。湿地に潜む不穏な空気が物語を包みます。

土地と人間の運命を絡めるのは、フィルポッツ文学の特徴でもあります。

手記形式の物語とマナリング家の二面性

物語は、医師ヘクター・マックオストリッチの“手記”という形で進みます。

語り手が事件をどう見たのかが記録されていくため、読者は主人公の視点に寄り添いつつも、「事実と解釈の境目」を探らされる。

事件の骨格はシンプルです。

資産家で慈善家とされるアーサー・マナリングの息子ルウパートが、沼地で殺害される。

七年後、父アーサー自身も、息子と全く同じ状況で命を落とす。

この空白の七年間が主人公の手記によって埋められていきます。

主人公は第一発見者となり、事件に深く関わることになるのです。

ここで描かれるのは、アーサー・マナリングの二面性です。

表の顔:不動産業者として成功し、慈善事業家として町で名声を築く。

裏の顔:主人公の目には「どこか胡散臭い人物」として映る。

主人公の手記にはしばしば個人的な思惑や偏見が混じり、人物像は一層複雑に描かれます。

寓意・タイトル・読後感

タイトルの「Physician, heal thyself(医者よ、自分を癒せ)」は、新約聖書に由来する格言。他人を癒す前に、自分自身を癒せという戒めです。

また、主人公の名「マックオストリッチ」も寓意的です。

Ostrich=駝鳥は「現実から目を背ける」象徴。

主人公は他人の仮面は鋭く見抜こうとしますが、自分の欺瞞や打算からは目を背け続けます。まさにタイトルの皮肉を体現する存在。

私は、この主人公は大変計算高く、偏見も多く感じました。

読者によっては「共感できない」と感じることでしょう。

しかしそこにこそ、『人は他人を裁けても、自分を癒すことは難しい』というテーマが隠されているような気がします。

フィルポッツは寓意を作品に仕込む作家でした。

その特徴が端的に表れたのが本作だといえるでしょう。

読者は主人公の視点で物語を体感しつつも、常に「出来事そのものと、主人公の解釈の揺らぎ」を感じます。

まとめ

『医者よ自分を癒せ』は、知られざるフィルポッツの翻訳作品のひとつです。

『赤毛のレドメイン』のように乱歩が絶賛した代表作と比べると地味かもしれませんが、これはこれで再評価していい一作だと思います。

読んでいて感じたのは、正直あまり“推理小説”っぽさがないことです。

主人公の手記という形だからか、どこか自伝的な印象を受けました。

心理描写は巧みで人物同士の駆け引きは面白いのですが、一方でストーリー全体としてはややドライな印象です。

また主要な登場人物が多くないので、結末の落としどころがどうしても限定されがちです。

派手なトリックや大仕掛けを期待すると肩透かしかもしれませんが、人物の心理や偏見の描き方を楽しむ作品として読むと納得できるように思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメントを残す