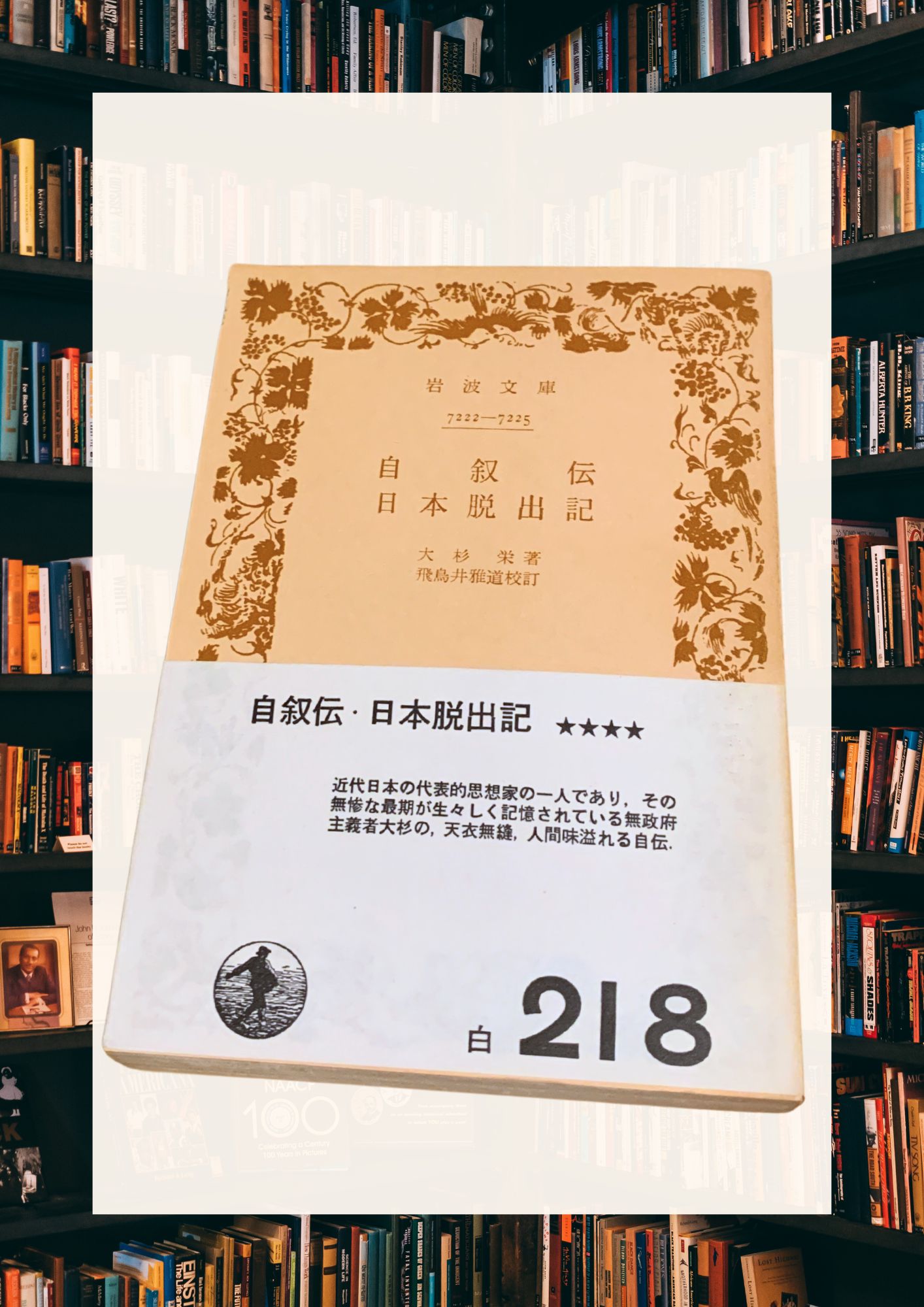

今回紹介する本は、『自叙伝 日本脱出記』大杉栄 著です。

教科書には「思想家」として名前だけ出てくる大杉栄。

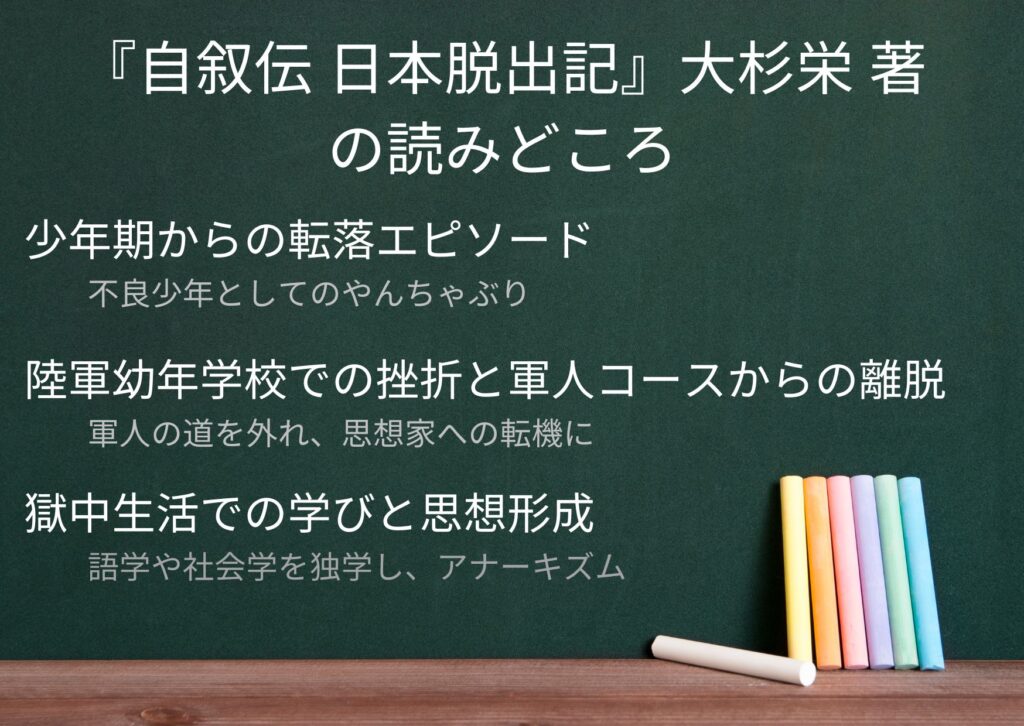

ところが実際に『自叙伝』を開いてみると、そこに描かれているのは不良エピソードや家族の思い出、獄中での猛勉強など、人間くささにあふれた人物像でした。

今回はその背景と読みどころを紹介してみます。

大杉栄とアナーキズムについて

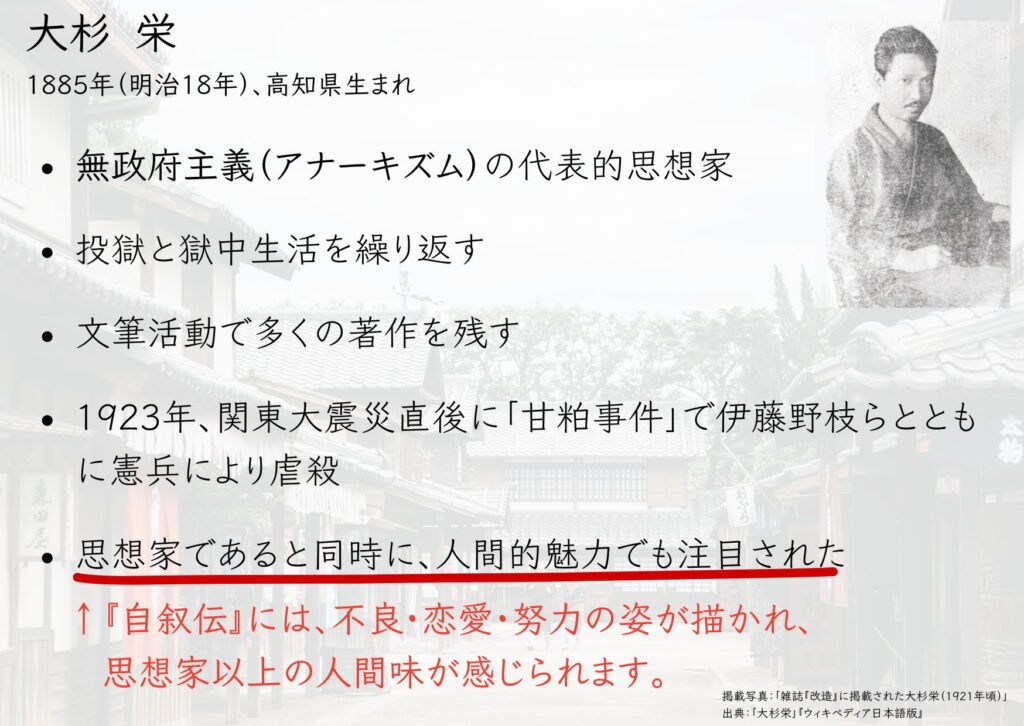

大杉栄は日本アナーキズムの代表的人物です。

アナーキズムとは「国家や権力による支配を否定し、人々が自由に協力し合う社会を理想とする思想」。

誤解されやすいですが「無秩序」や「暴力」とイコールではなく、むしろ「相互扶助」や「自発的な共同体」を重視する考え方です。

大杉は翻訳や著述を通じてこの思想を日本に紹介し、当時の学生や知識人に大きな影響を与えました。

一方で、当時の国家からは常に監視され「危険思想家」とされました。

『自叙伝』と当時の日本社会

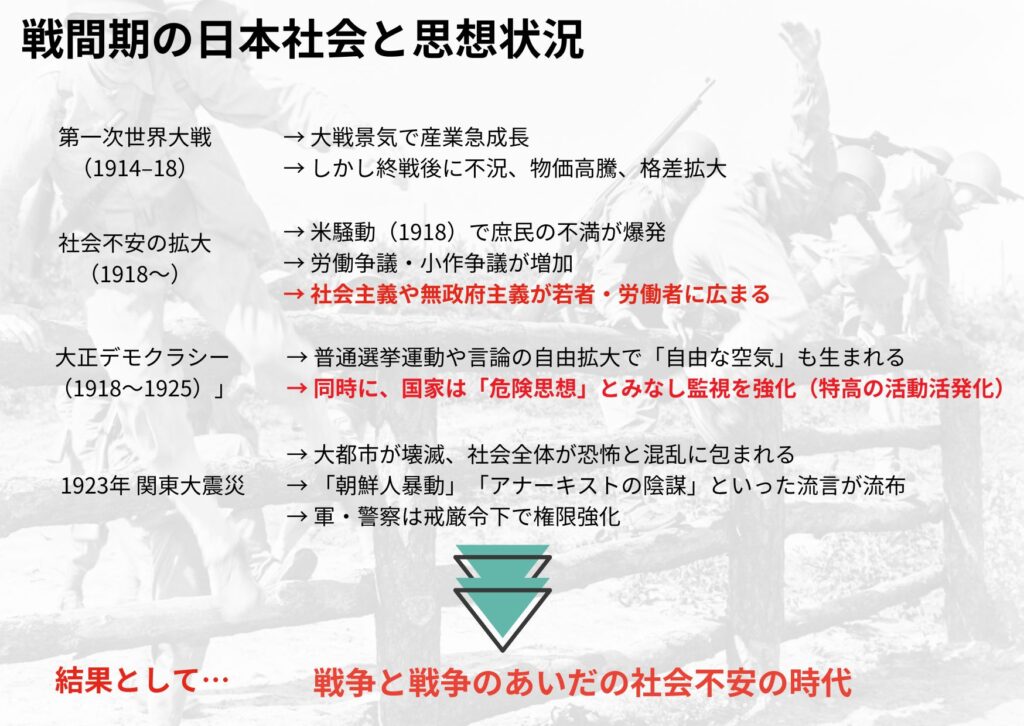

『自叙伝』が書かれたのは大正デモクラシーの時代。

言論の自由が広がる一方で、社会主義・無政府主義への弾圧は激しさを増していました。

1923年の関東大震災後には社会不安が拡大し、同年9月には「甘粕事件」で大杉と伊藤野枝、甥の橘宗一が憲兵によって虐殺されるという衝撃的な出来事も起こります。

まさに「自由と弾圧」がせめぎ合う時代。

大杉栄の『自叙伝』は、こうした社会の動揺と弾圧のただ中で生まれました。

だからこそ彼の体験は、個人史であると同時に「時代の証言」でもあります。

読んで面白かったところ

◆ 不良少年と挫折

『自叙伝』の序盤では、少年時代のやんちゃぶりや幼年学校での挫折が語られます。

軍人養成の学校に入ったものの規律になじめず退学。ここで「軍人の道」から外れる転機を迎えます。

◆ 人間くさいエピソード

礼ちゃんという少女の思い出など、意外なほど日常的で親しみやすいエピソードも印象的。

教科書では絶対に触れられない「人物としての大杉」が垣間見えます。

◆ 意外とインテリ

「素行不良」として知られる一方、獄中ではフランス語やエスペラント語を独学し、社会学や思想の原書を読み込む姿も描かれています。

単なる不良ではなく、知的探究心に満ちた“超インテリ”でもあったことに驚かされます。

◆ 岩波文庫に収録された意味

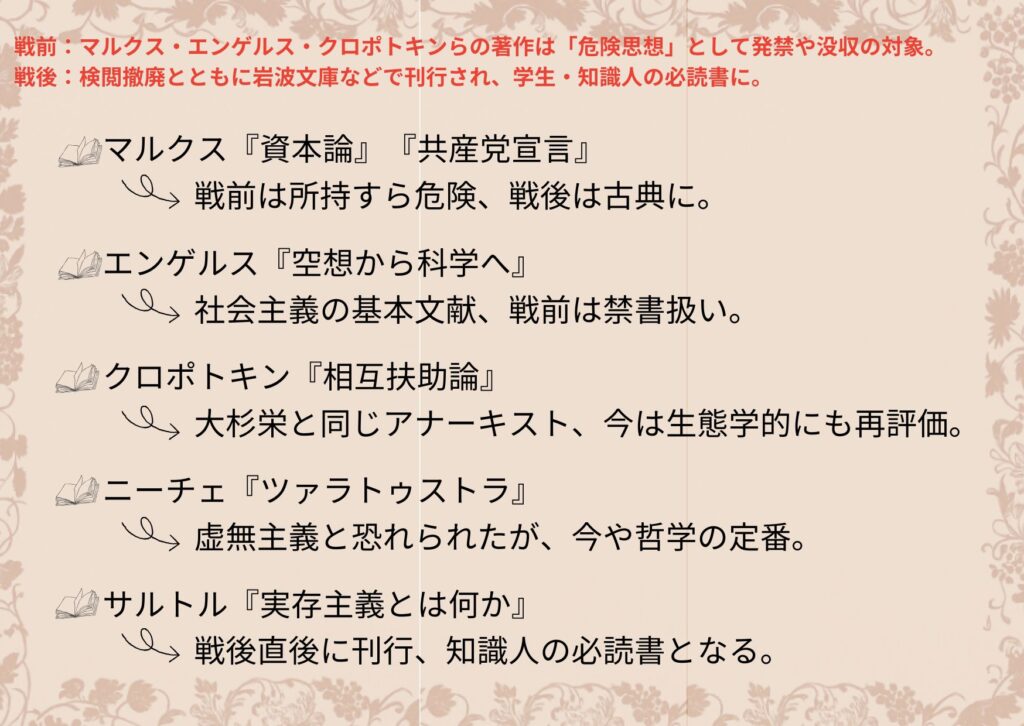

戦前は国家から徹底的に弾圧され「危険思想家」とされた大杉栄の著作が、戦後の表現の自由のもとで岩波文庫に収録されました。

同じようにかつて“危険思想”として禁じられた海外の古典も、戦後には岩波文庫などで広く読まれるようになりました。

「かつて禁じられた言葉を、いまは古典として気軽に読める」という逆転は、歴史の不思議さと自由の尊さを強く感じさせます。

まとめ

正直、最初は肩ひじ張って「難しい本だろう」と身構えていたのですが、思いのほか軽快で、すいすい読み進められる文章でした。

少年期のやんちゃや家族との思い出、そして獄中での学び――意外なほど身近で親しみやすいエピソードが散りばめられていました。

特段、政治的な小難しい話が延々と続くわけではなく、むしろ物語のように自然に読み進められる筆致が印象的。

思想家としてだけでなく、一人の人間としての魅力を伝えるこの文章力は、やはり稀有なもののように感じます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメントを残す