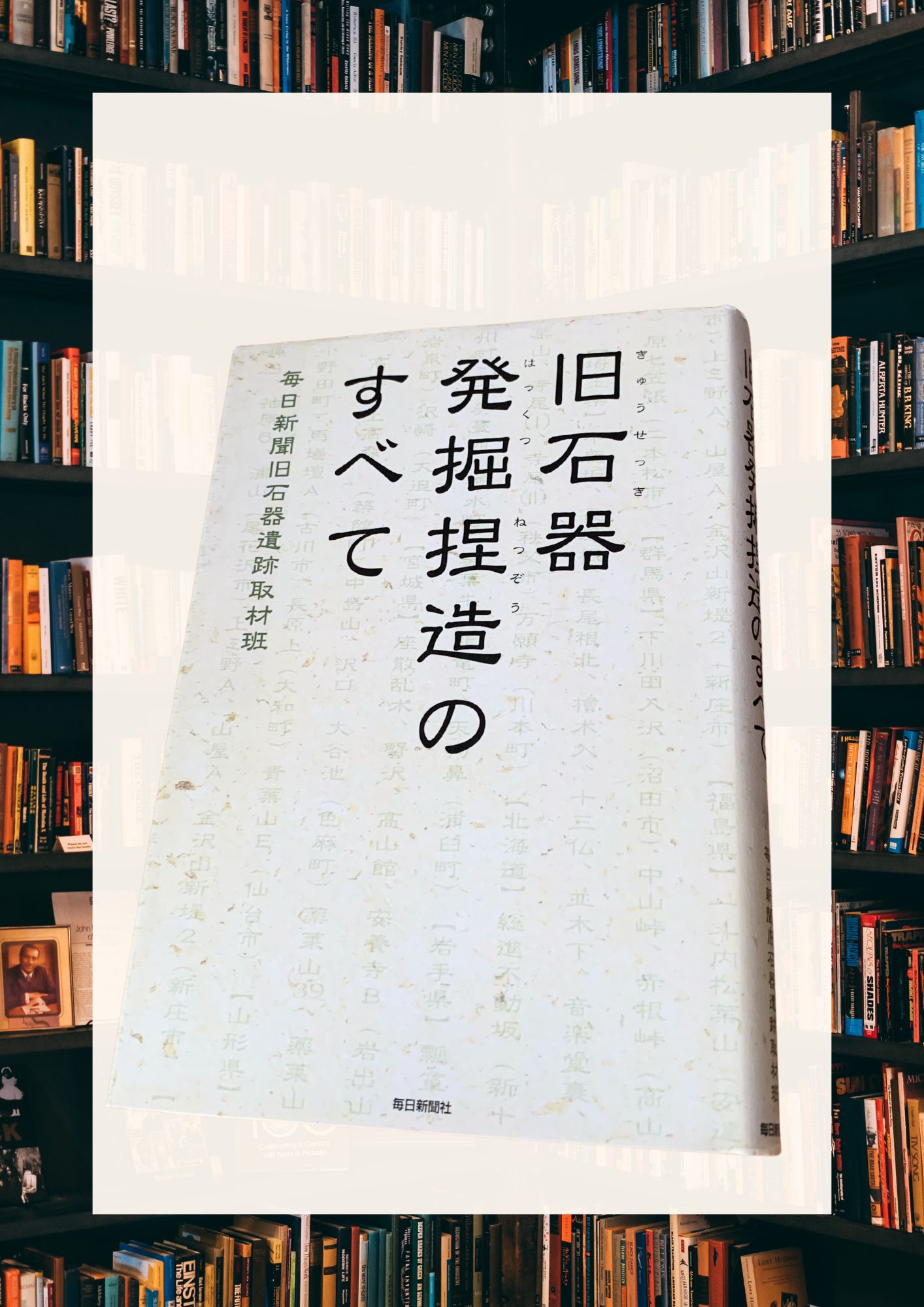

今回紹介する本は、毎日新聞社で出版されていた『旧石器発掘捏造のすべて』。

日本の歴史観を揺るがした「旧石器発掘捏造事件」。

2000年の発覚から四半世紀が過ぎたいま、あの事件をどう語り直すべきか。

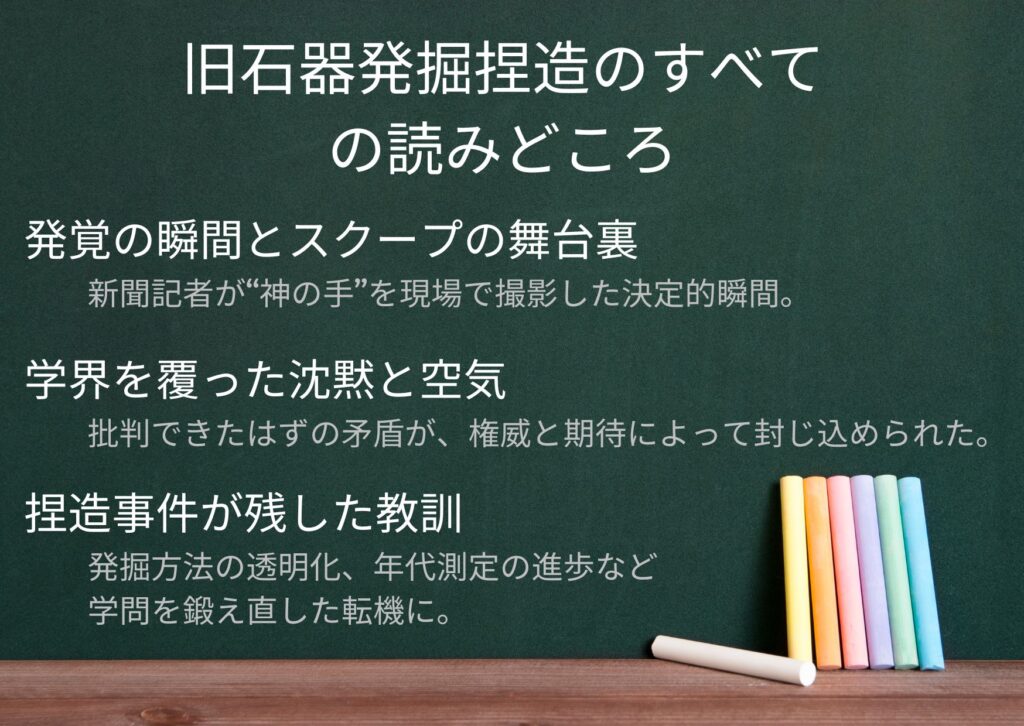

当時の報道をまとめた『旧石器発掘捏造のすべて』(毎日新聞社編)は、スクープの熱気や学界の動揺をそのまま紙面に閉じ込めた記録です。

今回はこの本を手がかりに、事件の背景と余波を改めて振り返ってみます。

事件の概略

2000年11月、宮城県の上高森遺跡で、考古学界を揺るがす大事件が発覚しました。

「神の手」と称えられた発掘者・藤村新一が石器を土中に埋め戻し、自ら掘り出していた様子を新聞記者に撮影されたのです。

これまで数十万年前の人類の痕跡とされた一連の発見は、すべて捏造であることが明らかになりました。

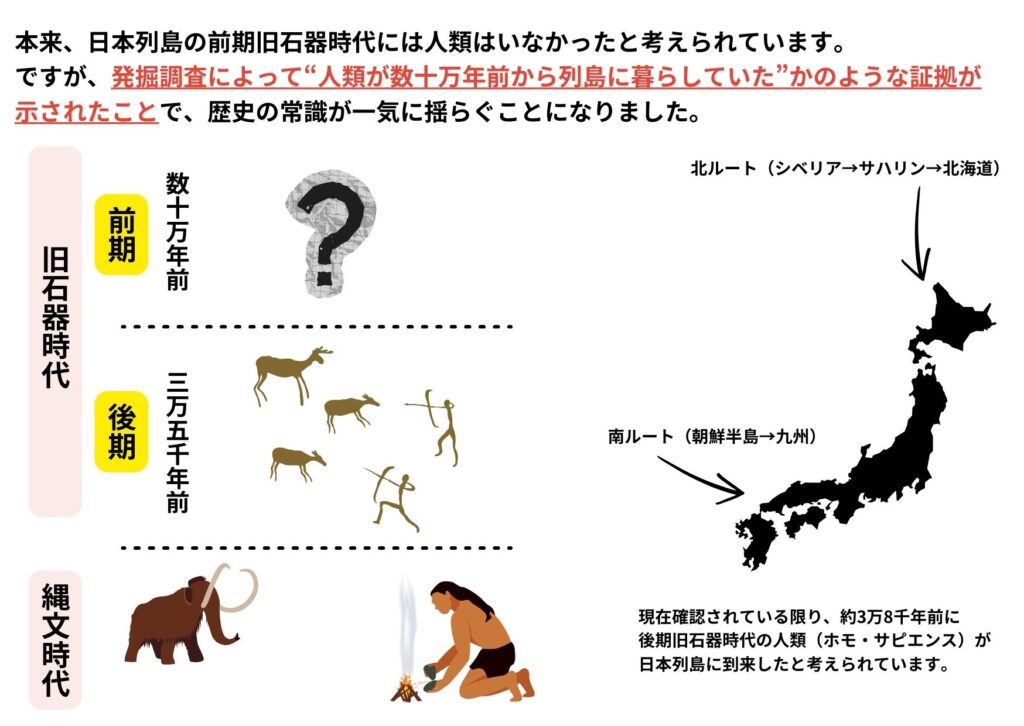

この事件は、日本列島に前期旧石器時代の人類が存在したという“歴史的発見”を根本から覆しました。

研究の成果は白紙化され、国内外の学者に大きな衝撃を与えます。

とくに「学問の権威がなぜ長年にわたり見抜けなかったのか」という点は、社会的な批判を呼び、学界全体への不信感を招きました。

当時の報道は連日テレビや新聞を賑わせ、「戦後最大の学術不祥事」として記憶されることになります。

発掘現場の管理体制、学会内部の空気、そしてメディアの役割までもが問い直される契機となったのです。

岩宿から始まった“夢”の系譜

事件を理解するには、日本の旧石器研究の始まりを知る必要があります。

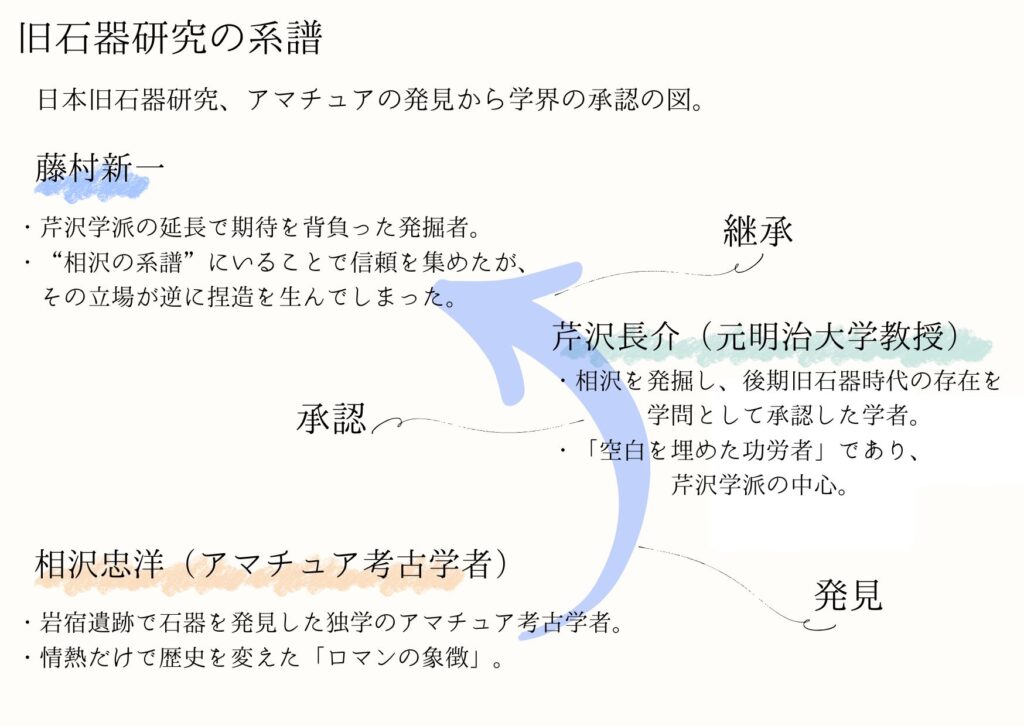

1949年、アマチュア考古学者・相沢忠洋氏が群馬県岩宿で石器を発見し、明治大学の芹沢長介教授がそれを学問的に認めました。

これにより「日本にも後期旧石器時代の人類がいた」ことが実証され、考古学の地平が大きく広がったのです。

その流れを継ぐ“芹沢学派”の系譜に位置づけられていたのが藤村氏でした。

もし彼の発見が本物であれば、日本列島にさらに古い人類=前期旧石器時代の存在を証明するものとなり、歴史を数十万年単位で書き換えるはずでした。

ロマンと矛盾

この事件で興味深いのは、発掘成果がもたらした「ロマン」と「矛盾」が共存していた点です。

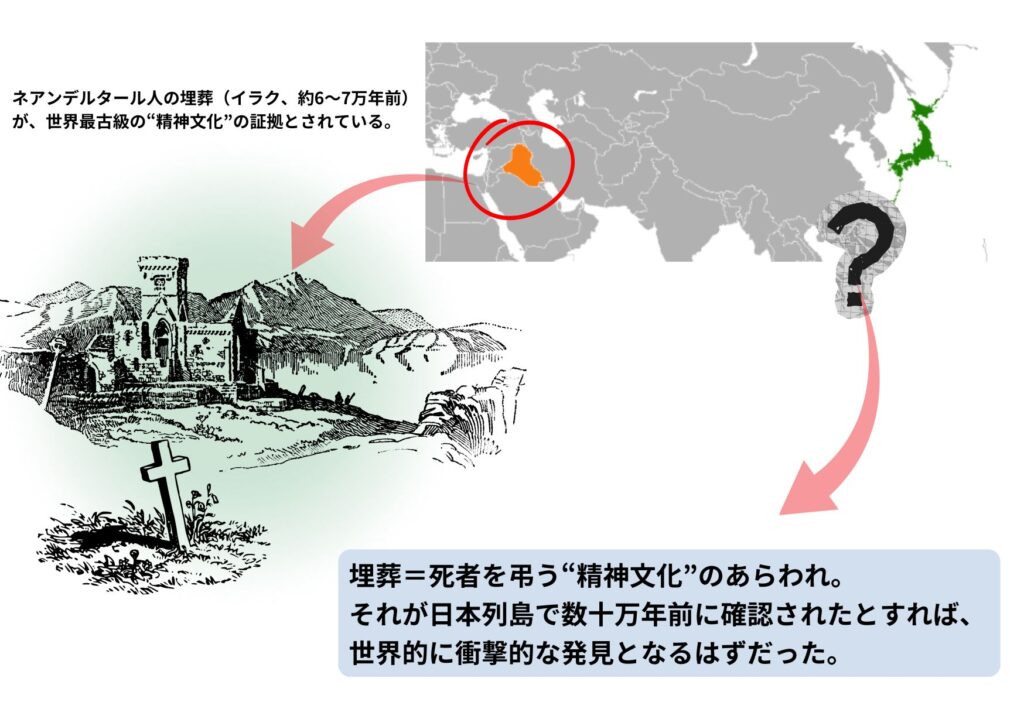

例えば「埋葬の痕跡」が報告された時、それは人類の精神性を示す画期的証拠のように見えました。

しかし、死者を弔う習慣はネアンデルタール人でようやく確認されたくらいで、それよりはるか以前の列島人類にまでさかのぼらせるのは不自然でした。

さらに、当時知られていた北京原人・ジャワ原人の系統と矛盾する。

もし数十万年前から日本列島に人類がいたなら、新たな「X人類」を想定せざるを得ない。――学問的に見れば、いくつもの不自然さが残されていました。

それでも「神の手」の発見ラッシュは夢のように魅力的で、学界も批判より喝采を優先してしまった。ここに事件の本質があります。

まとめ

捏造が明らかになったことで、旧石器研究は根底から信頼を失いました。

研究者の数も減り、しばしば“忘れたい過去”として語られるようになります。

一方、この痛恨の経験から発掘の透明性・記録性が重視され、年代測定など自然科学との連携も進みました。

事件は大きな傷を残しながらも、結果的に学問の基盤を強くしたとも言えるのかもしれません。

そして私自身、この本を読んで改めて思ったのは――考古学とは、ほんの小さな証拠や違和感に左右される、とても繊細で厳密な学問だということです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメントを残す