今回紹介する本は、新潮選書の『暗号の天才』 R.W.クラーク著です。

世界大戦の影で世界を動かしたのは、銃でも爆弾でもなく「知性」でした。

その静かな戦いの中心にいたのが、アメリカの暗号学者ウィリアム・F・フリードマンです。

本書は、彼が歩んだ“暗号学誕生”の道のりを描いています。

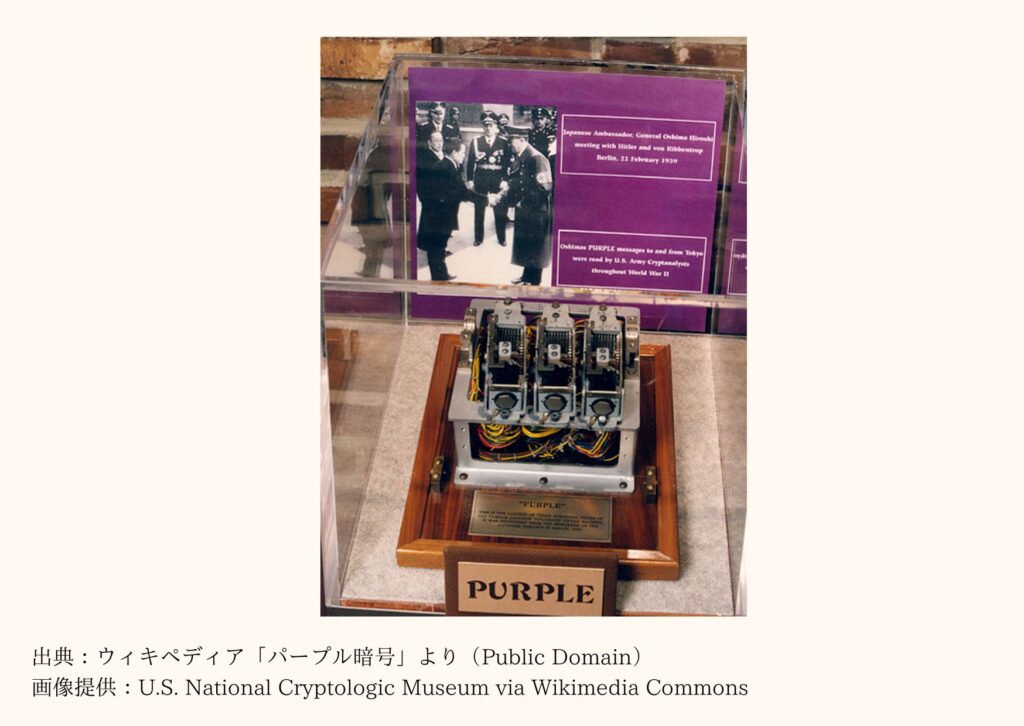

フリードマンは、第二次世界大戦中に日本外務省の電気式暗号機「パープル」を解読し、世界の運命を左右した“知の戦い”の勝者となりました。

その功績は長く秘密にされ、彼の名が明かされるまでには数十年を要しました。

文学から戦場へ――暗号学の誕生

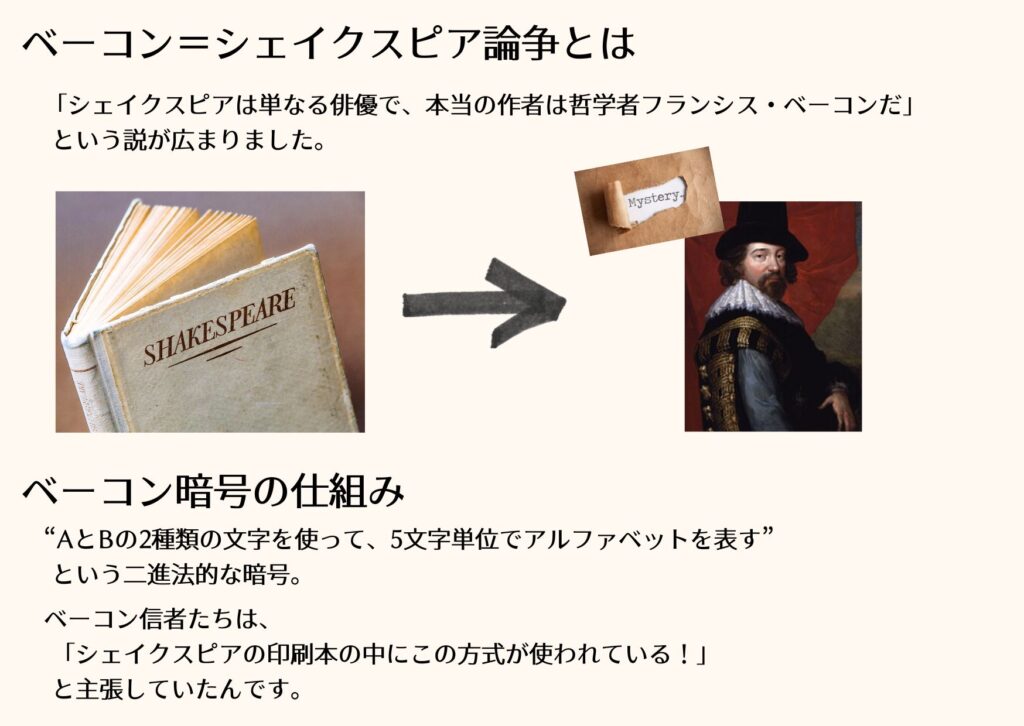

フリードマンが最初に興味を持ったのは、シェイクスピアの「隠された暗号」でした。

彼は1891年にロシア帝国(現在のモルドバ)で生まれ、幼少期に家族とアメリカへ移住します。

若い頃は生物学・遺伝学に関心を持ち、シカゴ近郊のリバーバンク研究所(Riverbank Laboratories)で研究補助として働くようになりました。

研究所の所長ジョージ・ファビアンは、当時流行していた「シェイクスピア作者=フランシス・ベーコン説」に強い関心を持ち、印刷物に仕込まれたとされるベーコン暗号の検証を研究課題に据えていました。

哲学者フランシス・ベーコンの暗号理論を調べるうちに、文学の謎解きが“科学的分析”へと変わっていきます。

ここに「暗号を学問として扱う」という新しい視点が芽生えました。

科学としての暗号――理性と信念のはざまで

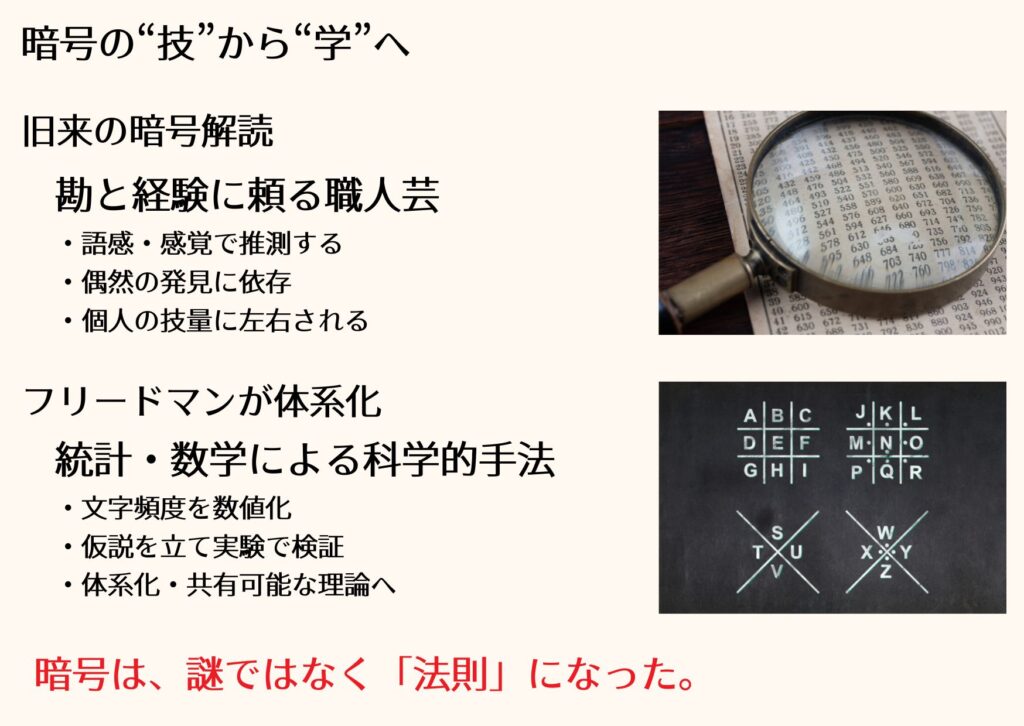

英文の中で、いちばん多く使われるアルファベットは何だと思いますか?

私は考えた事なかったのですが、実は “E” だそうです。

フリードマンは、この単純な事実から、“文字の出現頻度”といった視点で暗号を読み解く手がかりを見つけました。

彼は、勘や偶然に頼りがちだった当時の暗号解読に、統計と論理の手法を持ち込もうとしました。

文字の出現頻度や構造、確率の傾向を分析し、暗号を「謎」ではなく「法則」として捉える新しい視点を築いたのです。

パープル解読の真実――沈黙の英雄たち

戦時中に、日本外務省の暗号「パープル」を破ったのは、フリードマン率いる影のチームであることも紹介されています。

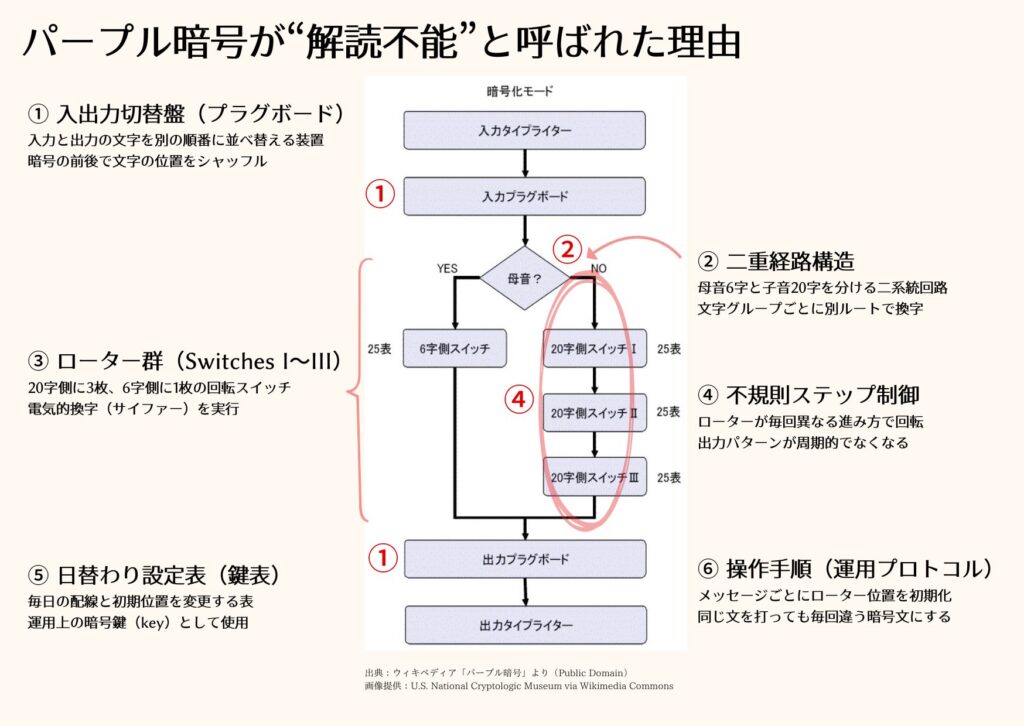

この「パープル」は、電気式のローター暗号機によって生成される極めて複雑な暗号。

文字を入れるたびに電気信号が複数の回転盤を通って変換され、その都度まったく異なる文字に置き換えられる仕組みでした。

つまり、同じ文字を打っても、毎回違う結果が出る。

それまでの単純な置換暗号とはまったく異なる、機械による多層変換システムだったのです。

しかも暗号機本体は存在せず、アメリカ側が手にできたのは暗号文だけ。

構造も内部回路も、どんな規則で動いているかも、すべてが謎でした。

それは、まさに「見えない敵の頭脳」を透視するような作業。

しかしこの功績は極秘とされ、戦後まで明かされることはありませんでした。

まとめ

暗号は一見、冷たい論理の世界に見えます。

でもその裏には、「信念」や「責任」、そして「孤独」といった人間らしさがあります。

フリードマンの出発点は、文学に潜む暗号への興味でした。

それが戦時中の技術開発へとつながり、彼の研究は一気に加速していきます。

研究者としては最高の環境だったのかもしれません。

でも、その成果が戦争に使われ、仲間たちの功績も長く闇の中にあった――

そう考えると、少し複雑な気持ちになります。

知を信じて突き進んだ彼の人生は、静かな情熱の物語として今も心に残ります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメントを残す