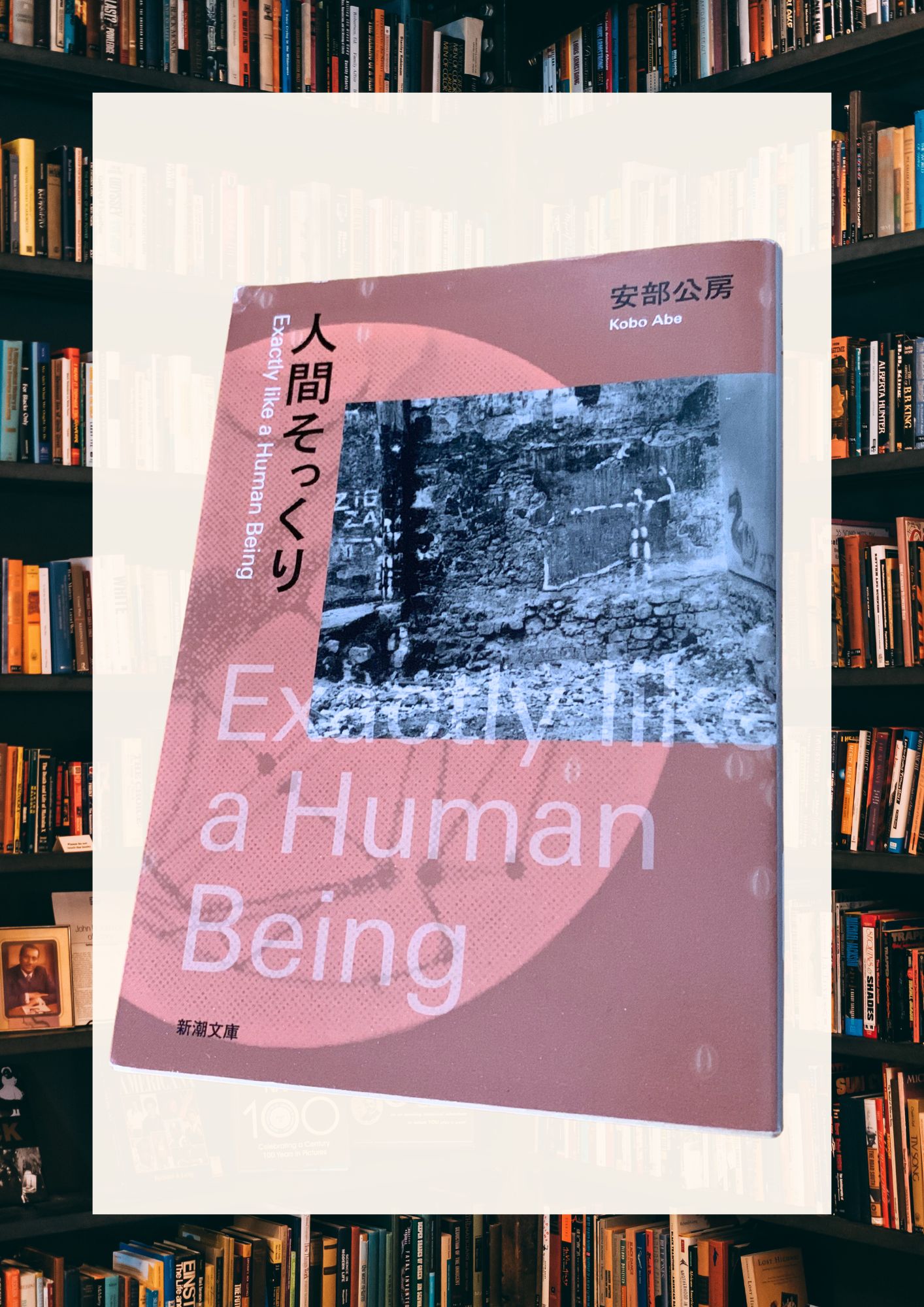

今回紹介する本は、安部公房の『人間そっくり』です。

「あなた、本当に人間ですか?」 そう問われて、即座に「はい」と言えるでしょうか。

言えるとして、その証拠は? 戸籍? 外見? 言葉遣い?

けれど、それらすべてが“人間そっくり”に模倣できる時代だったら?

安部公房の長編小説『人間そっくり』(1967年)は、 そんな「当たり前」に潜む不安を、不条理な笑いの中に仕込んだ一作です。

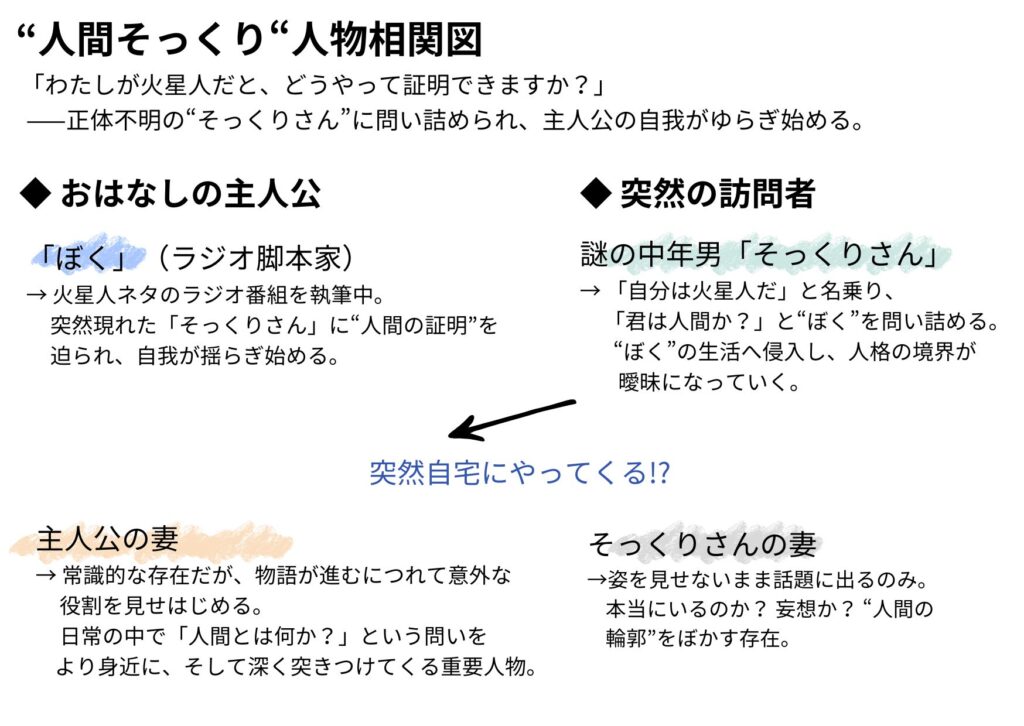

ラジオ脚本家の「ぼく」の家に突然現れた、自称“火星人”の男。

彼は饒舌に、「あなたの番組、そろそろ終わりますね」と切り出し、 なんと「小説家に転向すべきです」「原稿は用意しておきました」と話を進めてしまう。

嘘か本当かわからないこの訪問者に、「ぼく」は次第に思考を乱されていきます──。

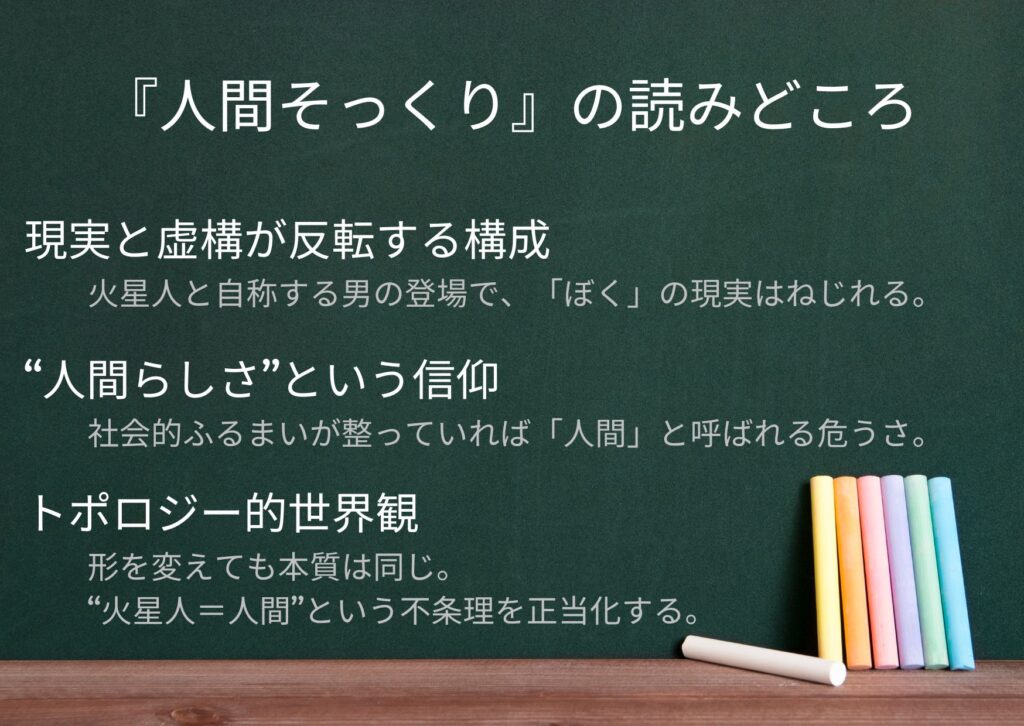

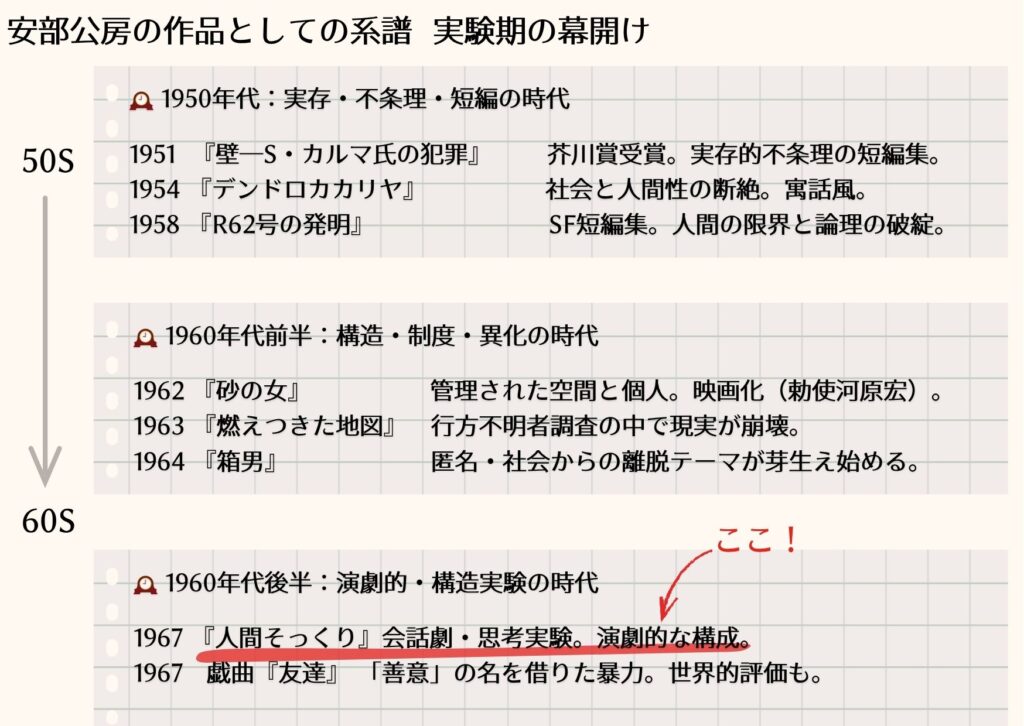

1960年代後半の安部公房は、それまでの「構造」や「制度」を描く段階を越え、

思考そのものを実験する作家へと変化していきます。

『人間そっくり』(1967)は、その転換点にあたる作品です。

ここで安部は、物語の中に「思考の装置」そのものを仕掛けました。

登場人物の対話や論理の衝突が、まるで舞台上の実験のように展開していくのです。

あらすじ

火星人と名乗る“そっくりさん”

主人公「ぼく」は、ラジオ番組『こんにちは火星人』の脚本家。

そんなある日、「自分は火星人だ」と名乗る男が現れる。

保険セールスマン風の中年男は、「あなたの代わりに小説を書きました」と告げる。

会話を重ねるうちに、「ぼく」は次第に自分の正気を疑い始める。

現実と虚構、理性と狂気の境界が、静かに崩れていく。

考察:そっくりなだけの社会で、「自分」を保てるか?

この物語の怖さは、“人間のふり”が完全にできてしまう存在に、 “本物の人間”が論理で負けてしまうというところにあります。

見た目、口調、社会的マナー──それらが機械的に模倣可能であるならば、

「人間らしさ」とは何なのか?

その境界はどこにあるのか?

安部はこの作品を通じて、「人間性とはなにか」という問いを ユーモアと狂気の境界線で炙り出してきます。

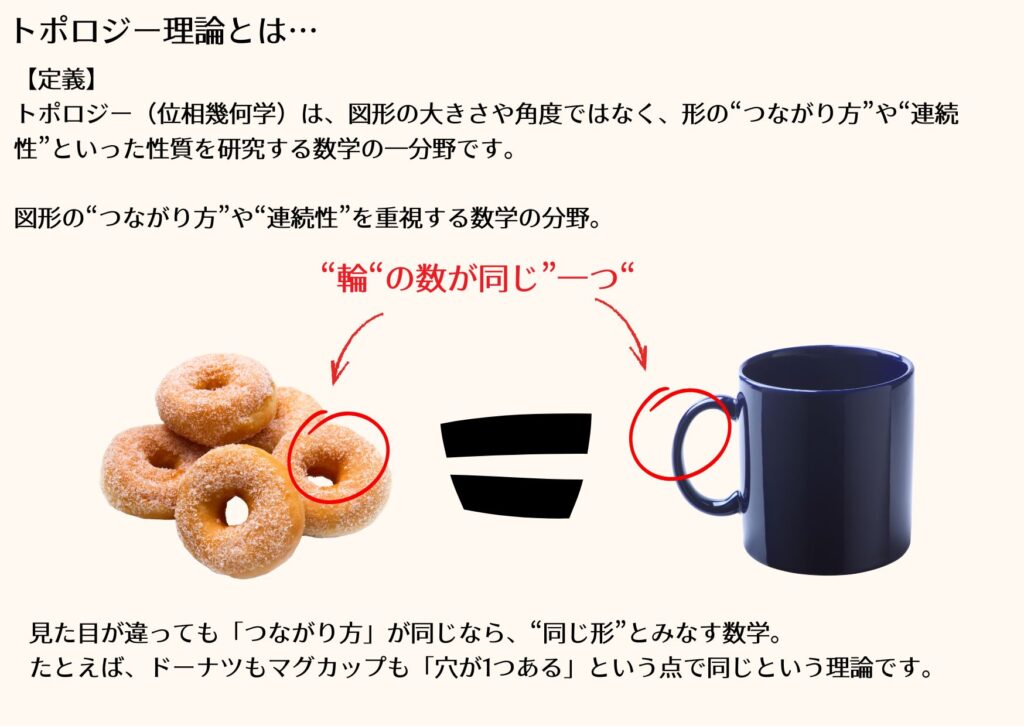

たとえば、トポロジー(位相幾何学)という理論を用いて、 「視点を変えれば、火星人と人間も同じ構造」だと語る男の詭弁。

それに反論できない「ぼく」の姿は、そのまま私たち読者に重なります。

現代においても、SNSで見せる“自分らしさ”や、 AIが模倣する“人間らしい会話”など、 「人間そっくり」な存在は確実に増えています。

私たちは本当に、“本物”でいられているのでしょうか?

トポロジー的思考と「火星人=人間」問題

物語の中盤、自称・火星人の男はこう語ります。

「副題は“トポロジー理論による人間悲劇の究明”です。」

トポロジー(位相幾何学)とは、形を連続的に変えても本質が変わらないという考え方です。

ドーナツとマグカップが同じ構造とみなされるように、

火星人と人間も構造的には同一かもしれない――男はそう主張します。

その詭弁により、「ぼく」は自分の正気すら証明できなくなっていきます。

戸籍や外見は人間の証になるのか。

狂気と理性の境界は、誰が決めているのか。

安部公房はこの“トポロジー的思考”を、単なる数学の比喩ではなく、人間と社会の関係を映す装置として描いています。

まとめ

火星人と聞くと、なぜか「奇妙」の象徴のように感じてしまいます。

もしかしたら私だけかもしれませんが、昭和の人々にとって“火星”はどんなイメージだったのでしょうか。

そんなことを思いながら読みはじめた『人間そっくり』は、ただ奇抜な設定で押し切るような作品ではありませんでした。

むしろ、物語の中にしっかりと理屈や問いが組み込まれていて、その構成にとても驚かされました。

特に印象的だったのは、ストーリーの大半が“会話”で進んでいくところ。

読んでいるうちに、来訪者の語るウソに次第に引き込まれ、まるで自分までその世界に飲み込まれていくような感覚になります。

「自分が人間であることを、どうやって証明できるのか?」

そんな問いがじわじわと重くのしかかってきます。

奇妙で不条理なのに、どこかリアルな……とても不思議な読書体験でした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメントを残す