今回紹介する本は、横溝正史さんの『悪魔が来りて笛を吹く』です。

戦後の闇を照らすように、あるいは誘うように――笛が鳴ります。

横溝正史の『悪魔が来りて笛を吹く』は、戦争によって崩壊した“家”の亡霊が吹く鎮魂歌のような作品です。

『犬神家の一族』が遺産争いに潜む「血の純化」を描き、

『八つ墓村』が共同体の暴力を告発したとすれば、

この作品はその中間に立ち、戦後という闇に潜む「罪の継承」を描いています。

笛はその象徴です。

それは音楽であり、記憶であり、そして呼び覚まされた呪いの声でもあります。

物語のあらすじ

舞台は、麻布六本木の邸宅を構える旧華族・椿家です。

名家の娘・美禰子が探偵・金田一耕助を訪ね、亡き父・英輔の死の真相を確かめてほしいと依頼します。

笛の名手だった英輔が遺した曲――「悪魔が来りて笛を吹く」。

その旋律が聞こえるとき、誰かが死ぬのです。

金田一と等々力警部は、東京から須磨、そして淡路へと旅を続けながら、

戦争と血縁に絡まる悲劇の糸をたどっていきます。

優雅な音色の裏で鳴っているのは、名家を蝕む怨念と贖罪の音。

主題:「血」と「贖い」

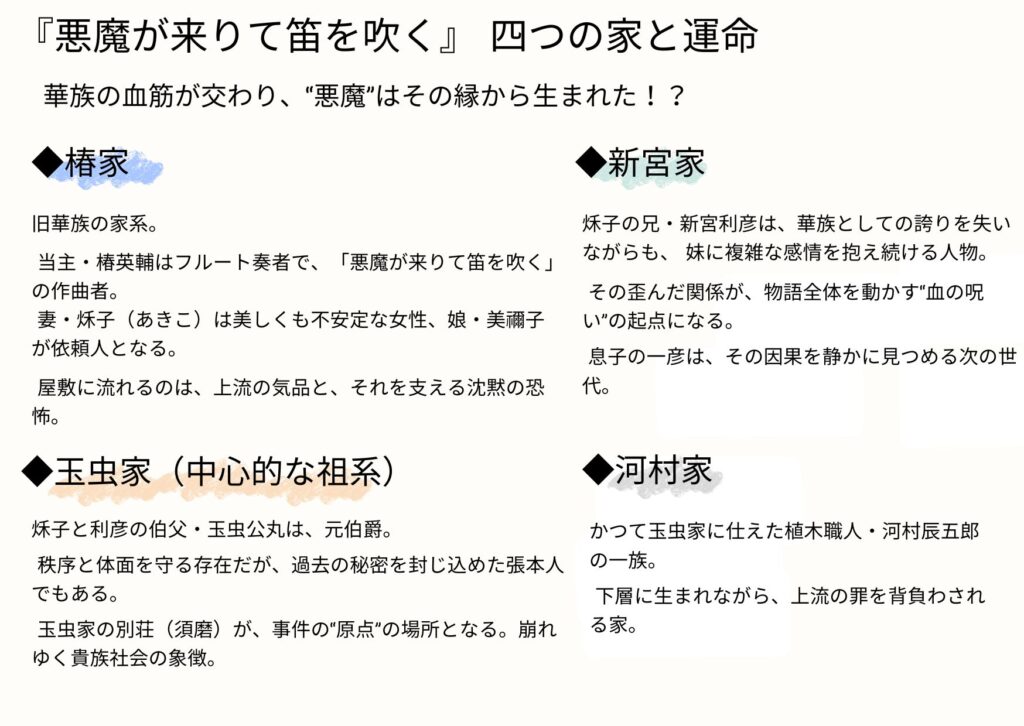

本作の核は“血”です。

椿家・新宮家・玉虫家――かつての華族たちの家系に流れるものは、誇りではなく罪の遺伝子です。

明治以降、華族は旧支配階級として“格式”を保ちながらも、戦争と時代の流れの中でその立場を失っていきました。

表向きは優雅でも、内側には没落への恐怖と執着が潜んでいたのです。

『悪魔が来りて笛を吹く』に描かれる“家”の崩壊は、まさにその華族社会の終焉を象徴しています。

近親、嫉妬、家名、そして戦争がそれを増幅し、子へ、孫へと受け継がれていきます。

その悲劇を、金田一などの登場人物とともに、読者は静かに見つめていく形になります。

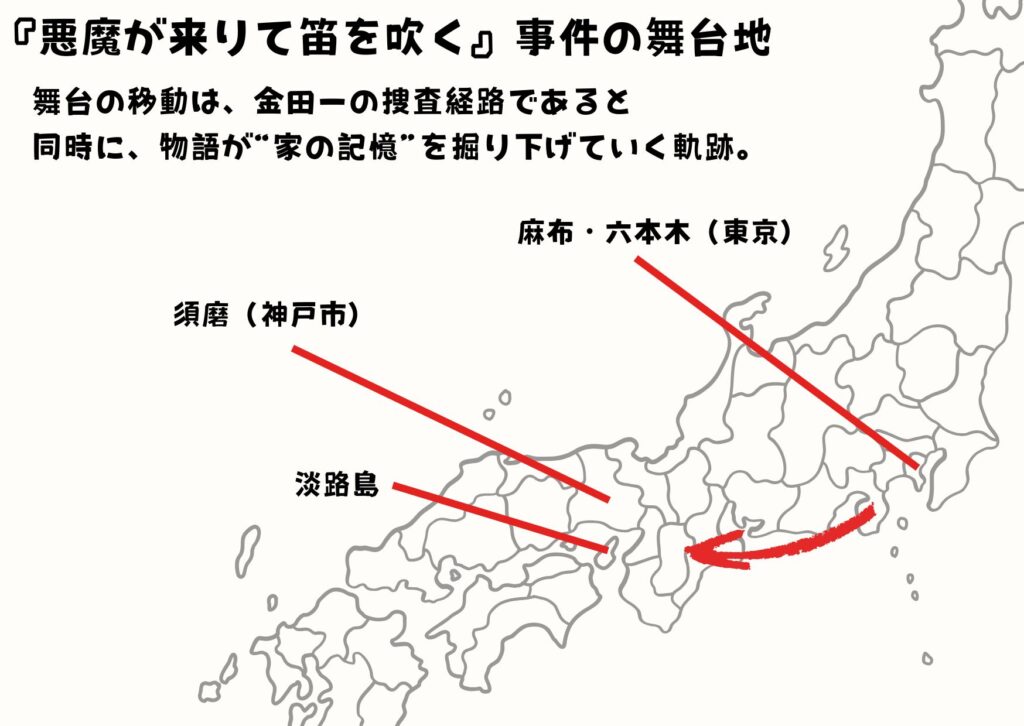

『悪魔が来りて笛を吹く』事件の舞台地

読んでいて、いちばん印象的だったのはこの“移動の感覚”でした。

麻布から須磨、そして淡路へ――。

金田一耕助が歩く捜査のルートは、普段あまり動きの少ない探偵ものを読み慣れている私にとって、とてもアクティブに感じました。

東京の屋敷はまだ文明の匂いを残し、須磨では海とともに、過去と現在が交わる。

そして淡路に渡ると、物語は静かに“人の原罪”を解き明かすフェーズへと展開します。

横溝正史は、地名の移り変わりの中に、戦後日本が失っていくもの――

そして、語られなかったものを重ねて描いています。

おどろおどろしい雰囲気をつくるのが本当に上手な作家だと感じます。

印象に残るモチーフ

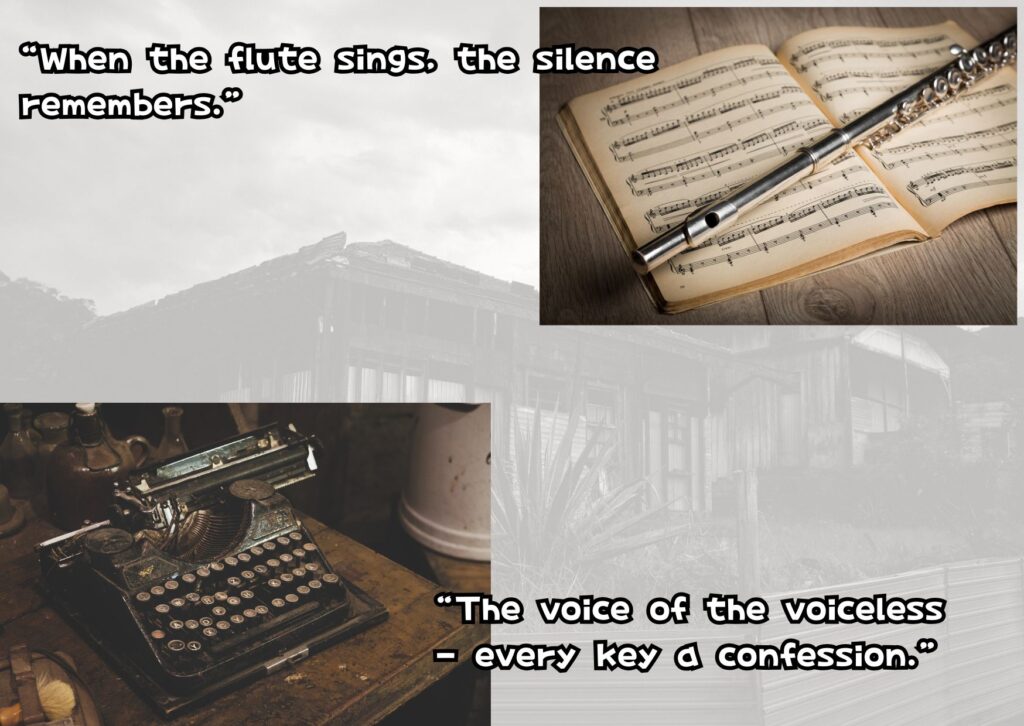

笛 ――「声なきもの」の声

作中には、フルートという楽器が登場します。

亡くなったはずの当主・椿英輔が吹くその笛の音がどこからか聞こえてくる、その恐怖が物語の重要な鍵になっています。

また、フルートという西洋楽器は文明の象徴であり、輸入文化の香りをもちますが、吹くたびに日本的な情念を呼び起こしてしまうようにも感じます。

タイプライター ――「言葉にする機械」

この物語には、タイプライターを打つ女性・美禰子が登場します。

昭和20年代から30年代にかけて、タイプライターはまだ一般家庭にはほとんど普及していませんでした。

使えるのは限られた教育を受けた人か、官庁・新聞社・商社などで働く一部の女性たちでした。

つまり、タイプライターを扱えるということは“知的労働に携わる女性”の象徴でもあったのです。

そうした時代の中で、和風の屋敷に座りタイプライターを打つ美禰子の姿は、“新しい時代の女性像”でありながら、同時に“旧家の中で孤立する存在”として描かれているようにも見えます。

空襲跡、焼け残った屋敷、戦地からの帰還――。

この時代設定は、“家”が最後の形を保ちながら崩れていく瞬間を捉えています。

こうした要所要所に当時のオブジェクト――

たとえばタイプライターやフルートといった小道具――を丁寧に置くことで、

語られなかった“戦後のもうひとつの歴史”を感じました。

まとめ

読み終えたあとに残るのは、やっぱりあの独特の空気です。

昭和の湿った空気、旧華族の屋敷にまとわりつくような重苦しさ。

それが物語の端々まで染みこんでいて、ページをめくるたびに、なんとも言えない「閉じ込められた感じ」が広がっていきます。

フルートの音が聞こえた瞬間に、

屋敷の人たちが一斉に息をのむ場面――

ああいう“集団心理の恐怖”の描き方が本当に上手くて、静かなのに背筋がゾクッとします。

あとは、血縁関係の登場人物がとにかく複雑です 笑。

最初は「誰が誰の親戚だっけ?」と混乱しますが、気づくとその複雑さ自体が、

“血のつながり”というテーマをより濃くしている気がします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメントを残す