今回紹介する本は、ニコラス・ブレイク『雪だるまの殺人』です。

ニコラス・ブレイク――詩人セシル・デイ=ルイスが、別名で書いたミステリ作家としての顔です。

彼は1968年にイギリスの“桂冠詩人(Poet Laureate)”に任命された、国家に仕える公式の詩人でした。

そんな権威ある詩人が、本格推理小説を書いていたことを知っている人は案外少ないかもしれません。

ですが『雪だるまの殺人』に触れてみると、そこには確かに“詩人の感性”が息づいています。

あらすじ

冬のイングランド、雪に閉ざされたエセックスの田舎館。

ある朝、館の子どもが語った「雪だるまにまつわる奇妙な話」は、ただの空想として読者には提示される――はずだった。

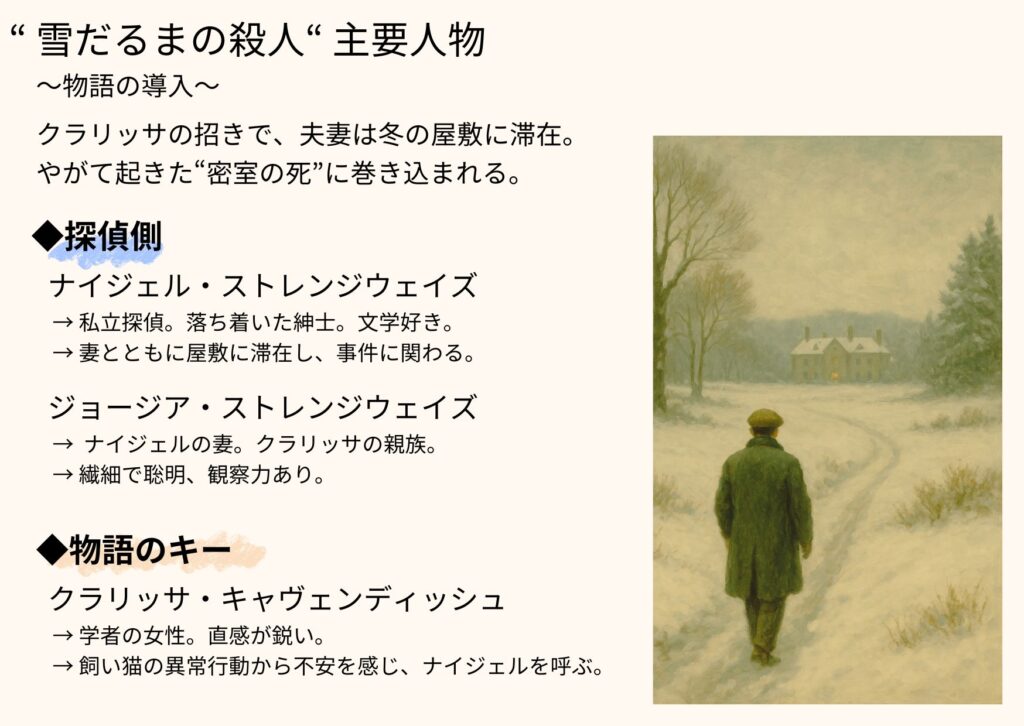

その数週間前、探偵ナイジェル・ストレンジウェイズは妻ジョージアと共に、この館に滞在していた。

きっかけは、ジョージアの親族である老婦人クラリッサの手紙。

屋敷内で何か「不吉なもの」を感じた彼女が、ナイジェルに相談を持ちかけたのだ。

館には、名家レストリック家の家族と、クリスマス休暇を過ごす数人の馴染みの客人がいた。

穏やかに見える屋敷の空気。しかしその裏には、隠された不安や、静かに積もる緊張があった。

やがて、ひとつの死が館を揺るがす――

それは自殺か、他殺か。それとも、もっと別の何かか。

降り続く雪と、閉ざされた空間。

ナイジェルは、屋敷に漂う沈黙の中から、真実を探り始める。

探偵の視線と変わった!?名前たち

事件の調査に乗り出すのは、シリーズ探偵ナイジェル・ストレンジウェイズです。

穏やかで控えめな語り口の彼は、静かな観察力で人々の言動に目を凝らし、一見無関係に思える細部から真実を引き寄せていきます。

その名前 “Strangeways”(=奇妙な道)にも、彼の思考の曲線や詩人としての感性が滲んでいるようです。

登場人物たちの名前には、どこか寓意のような響きが感じられます。

たとえばクラリッサは、18世紀の文学を愛する老婦人であり、その名前からもまた英国古典小説『クラリッサ』に由来するような重厚さが漂います。

探偵の妻ジョージアは、理知的で冷静な視点から屋敷の空気を見守る存在です。

そして、自由奔放な令嬢エリザベス。

その名がもたらす印象には、英国的な階級構造とその中での葛藤が象徴されているかのようです。

詩人ならではの感性でネーミングされていて、しっとりと物語の細部を彩っているのが印象的でした。

ニコラス・ブレイクの文体美

ニコラス・ブレイク――本名セシル・デイ=ルイスは、英国を代表する桂冠詩人でもありました。

その筆致には詩人ならではの静けさが宿っています。

派手な修辞や冗長な描写は避けられ、淡い光を帯びた情景や、しっとりとした温度で、読む者の心に穏やかに届くように感じます。

事件そのものは論理的に進行して、古典的な作風で描かれています。

推理と詩が無理なく共存している――それこそがブレイク作品の魅力であり、独自の余韻を生む力の源なのです。

社会の影を映すミステリの奥行きを探る

『雪だるまの殺人』が発表された1941年、イギリスは第二次世界大戦のさなかにありました。

空襲(いわゆる「ブリッツ」)による都市部の混乱、物資不足や配給制、徴兵と家族の離別が人々の生活に深い影を落としていました。

こうした社会の不安定さは、作品の舞台となる「閉ざされた屋敷」にも反映されています。

セシル・デイ=ルイス自身も戦時中に政府の情報機関に勤め、社会の変化を肌で感じていた詩人です。

その視点が、密室、抑圧、階級意識、女性の生きづらさといったテーマに静かに深みを与えています。

まとめ

『雪だるまの殺人』は、1998年に古書として再販され、「ニコラス・ブレイク再評価」という帯がついています。

どうやら、ミステリマガジン創刊45周年のタイミングでの復刊だったようで、時代を超えて読み継がれるだけの理由がこの本にはあると感じます。

作者のセシル・デイ=ルイスは、実はイギリスでは詩人としての方がずっと有名。

桂冠詩人という肩書きまで持つ人が、こんなにも静かで鋭いミステリを書いていたことに、少し驚かされます。

そしてなにより印象的なのは、タイトルの「雪」。

もちろん季節的な意味もありますが、物語を読み進めていくと、それが薬物の隠語でもあることに気づかされます。

詩人ならではの象徴性とミステリのロジックが、さりげなく重なっていて、じわじわと効いてくる――そんな余韻の残る作品でした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメントを残す