今回紹介する本は、宮部みゆき編の『贈る物語 TERROR』です。

気になった短編を三作取り上げ、

あわせて各作品の著者についても簡単に触れながら、

このアンソロジーの特徴を見ていきます。

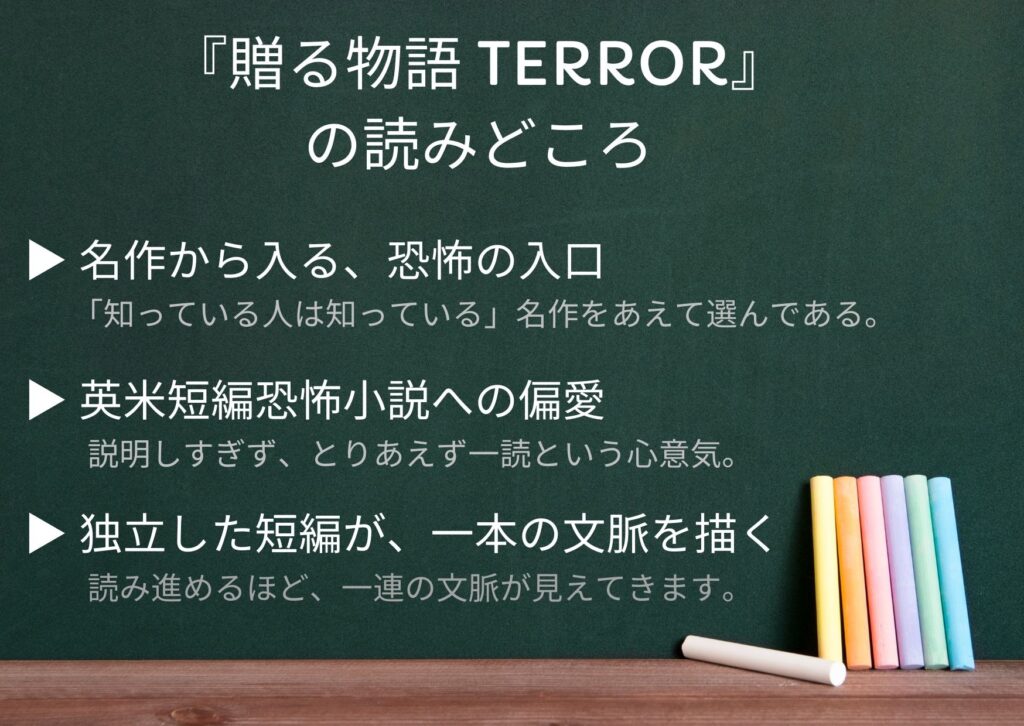

宮部みゆきは、なぜ恐怖小説を編んだのか?!

宮部みゆきさん自身は、本書の冒頭で

有名作ばかりを集めた理由を、はっきりと言葉にしています。

「知っている人は、知っている」

「知らない人は、知らない」

だからこそ、その「知らない人」にこそ

この本を届けたかった、という意図からこのアンソロジー集を編んだそうです。

通好みの選書ではなく、入口としてのアンソロジー。

さらにもう一つの理由も、

宮部みゆき自身がはっきりと言葉にしています。

それは、英米短編恐怖小説に

強く魅かれているから、という点です。

長編ではなく、短編。

派手さよりも、切れ味。

選ばれている作品は、いずれも名作ばかりです。

“タイトルを見て、知らない作家がいることに気づき、

そこから、さらに奥深い世界へ足を踏み入れてほしい。”

このアンソロジーには、

そんな願いも込められているように思います。

短編その1 “猿の手”

猿の手(1902年)

✍️著:W・W・ジェイコブズ

あらすじ

古びた猿の手には、

三つの願いを叶える力があるとされています。

それは魔術的な奇跡ではなく、あくまで「結果として願いが叶う」力です。

最初は半信半疑だった一家も、

ある出来事をきっかけに、その力を無視できなくなります。

しかし、猿の手がもたらすのは幸福ではありません。

願いは叶いますが、その過程と結果は、人間が想像していた形から破滅へと逸れていきます。

作者について

W・W・ジェイコブズ(1863–1943)は、

イギリスの短編作家です。

港町や船乗りの世界を舞台にした作品を多く書き、

日常の延長線上にある怪異や皮肉を描くことで知られています。

代表作である「猿の手」は、

超自然的な力そのものよりも、

それを前にした人間の判断や欲望に焦点を当てた作品です。

読感&考察

この作品で強く残るのは、起きてしまったことが

決して元に戻らない、という不可逆性です。

願いを口にした瞬間から、

物語はもう引き返せない地点に入ってしまいます。

また、「願い」という行為そのものが、

良い面と悪い面を同時に抱えている点も、

非常に恐ろしく感じます。

善意からの選択であっても、その裏側には必ず別の結果が潜んでいる。

猿の手は、その二面性を容赦なく突きつけてきます。

「ランプの魔精」を思わせる設定ではありますが、

こちらはもっと現実に近い恐怖。

奇跡の代償が、寓話ではなく生活の延長として描かれることで、

この物語は一気に現実味を帯びます。

短編その2 “オレンジは苦悩、ブルーは狂気”

オレンジは苦悩、ブルーは狂気(1967年)

✍️ 著:デイヴィッド・マレル

あらすじ

ある画家の描いた一枚の絵。

一見すると普通の作品ですが、

細部に目を凝らすと、

どこか異様な違和感が仕込まれていることに

二人の学生が気づきます。

その違和感は、単なる解釈の問題では済まされないほど、

見る者の精神を揺さぶるものでした。

やがて、その学生の一人が突然姿を消します。

残されたもう一人のもとに届いたのは、

失踪者が残した一通の手紙でした。

手紙に導かれるようにして、

彼は“その画家が生まれ、死んだ土地”へと向かいます。

次第に、芸術と狂気が結びついてしまった過去が、

明らかになっていきます。

作者について

デイヴィッド・マレルは、

『ランボー』シリーズの作者として知られる

アメリカの作家です。

一方で、

心理スリラーやサスペンスの短編では、

派手なアクションではなく、

人間の内面に潜む不安や歪みを

丁寧に描く作風を見せています。

本作は、

マレルのそうした側面が

よく表れた一編です。

読感&考察

この作品を読んでまず感じたのは、何かに深く熱中するとき、

そこには理屈では説明できない狂気のようなものが必ず混じるのではないか、

という感覚。

それは性格や気質といった個人の資質だけでは収まりきらない、

もっと大きなスケールのものです。

芸術に惹かれること、理解しようとすること自体が、

知らないうちに怪異を呼び寄せてしまう。

その連鎖性が、この物語ではとても恐ろしく描かれています。

また、失踪の謎を追って画家ゆかりの土地へ向かう展開には、

海外の民俗や土地の記憶といった要素も色濃く感じられます。

短編その3 “淋しい場所”

淋しい場所(1948年)

✍️ 著:オーガスト・ダーレス

あらすじ

町外れにある、すでに使われなくなった建物。

そこは、主人公であるぼくが

「近づいてはいけない場所」として認識していました。

しかしながら理由は、はっきりせずぼんやりと描かれています。

ただ、その場所に行くと、「何かが起こる気がする」という

漠然とした感覚だけです。

やがて、その曖昧な恐怖は、子どもたちの日常と結びつき、

取り返しのつかない出来事へと静かにつながっていきます。

読者には、なぜそこが「淋しい場所」だったのか、

という説明のつかない違和感が残ります。

作者について

オーガスト・ダーレスは、

H・P・ラヴクラフトの後継者として

語られることの多い作家です。

しかし本作では、

神話的な設定や説明よりも、

「語らなさ」そのものが

恐怖の武器として使われています。

何が起きているのかを示すのではなく、

感じさせることに重点を置いた作風が、

はっきりと表れています。

読感&考察

強い恐怖を前面に出すというより、

どこか懐かしい回想記のような雰囲気で進んでいきます。

語り手が振り返る過去の記憶として描かれることで、

出来事そのものよりも、「思い出してしまった感覚」が静かに残ります。

「どこにでもありそうな、あの場所」という

曖昧な輪郭を持っています。

その場所自体が特定の個人ではなく、

多くの人に共有されうる大衆性を帯び、より不気味に感じられました。

また、大人と子どもの認識の差も、この物語の重要な要素かもしれません。

大人には取るに足らない場所や出来事が、

子どもにとっては決定的な意味を持ってしまう。

その間には、簡単には埋められない

想像力の壁が存在しています。

この作品の怖さは、怪異そのものではなく、

そうした感覚を確かに思い出させてしまう点にあるのだと感じました。

まとめ

正直に言うと、「英国小説」「英米恐怖小説」と聞いても、

最初はあまりピンときませんでした。

ですが、このアンソロジーは、

そうした先入観があっても問題なく読める一冊。

収録されているのは恐怖小説ですが、

いわゆる日本のホラーとは感覚がかなり違います。

驚かせる演出や怪異そのものよりも、

人間の判断や心理の揺れが、

じわじわと怖さとして残る作品が多い印象でした。

また、訳文がとても丁寧で、物語の流れだけでなく、

言葉の選び方や雰囲気まで伝わってきます。

怖い話として読むだけでなく、英米短編小説そのものを味わう、

そんな読み方もできるかもしれません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメントを残す