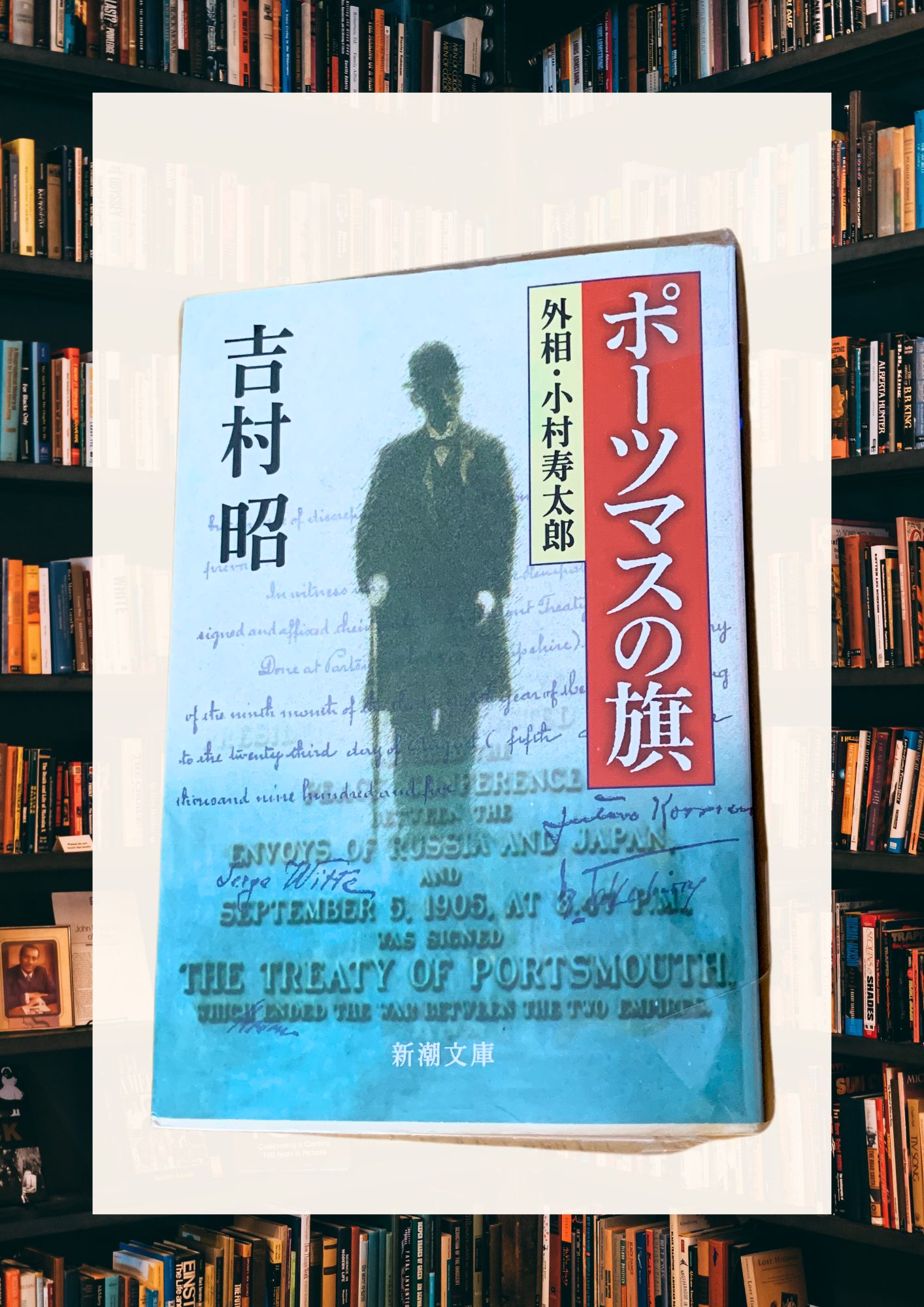

今回紹介するのは、吉村昭さんの『ポーツマスの旗』。

あらすじ

吉村昭の小説『ポーツマスの旗』は、1905年の日露戦争終結に向けたポーツマス講和会議を舞台に、外交交渉の舞台裏を克明に描いた歴史小説。

日露戦争終結に向けて、アメリカのルーズベルト大統領の仲介を受けて、ロシアとの講和交渉に臨むことになります。

主人公は日本側の全権大使小村寿太郎。

日本の国益を守るため、限られた資源と時間の中で難航する交渉に挑みます。

一方、ロシア側の全権代表セルゲイ・ウィッテは、敗戦国としての立場を避けるために強固な姿勢を崩さず、賠償金支払いを断固拒否します。

静かな交渉の緊張感と駆け引きが魅力な作品です。

日露講和条約まで

作品では、日露講和においての外交交渉の難しさが重く描かれています。

1904年に始まった日露戦争は、日本にとって非常に厳しい戦いでした。

戦争は旅順攻略や奉天会戦などで辛勝を収めるものの、日本の国力は大幅に消耗し、戦争の継続は困難を極める状況になります。

このような中で、日本は優勢を保てるうちに講和を実現し、有利な条件で戦争を終結させたいと考えていました。

特に、国家予算4年分に相当する20億円もの軍事費を補填するために、戦争賠償金の獲得を最大の目標として掲げます。

ところが、交渉は難航。

ロシア側の外相ウィッテが、小村の提示する賠償金の要求をのむことは、ロシア側が敗北したといっているようなものと賠償金の支払いを断固拒否。

講和決裂により、戦争継続という最悪の事態まで予感させる展開になります。

この緊張感と交渉の駆け引きは、読んでいて非常にハラハラします。

最終的には、アメリカのセオドア・ルーズベルト大統領の仲介により、なんとか南満州の利権や樺太の一部割譲などを条件として講和が成立します。

両国の外相小村とウィッテ

| 項目 | 小村寿太郎(日本) | ウィッテ(ロシア) |

| 役職 | 外務大臣 | 首相兼外相 |

| 交渉での立場 | 勝利国として有利な条件を得る交渉に臨む | 敗戦国としてできるだけ条件を抑える立場 |

| 交渉の姿勢 | 賠償金獲得と領土確保を強く主張 | 賠償金の支払いは断固拒否し、ロシアの名誉維持を重視 |

| 戦略 | ・戦争継続の余力がないことを隠しつつ交渉 ・アメリカの仲介を最大限活用し、譲歩を引き出す | ・ロシアの広大な国土と人的資源による持久戦を示唆 ・日本の疲弊を見抜き強硬姿勢を維持 |

| 主な成果 | ・南満州鉄道の利権獲得 ・樺太南半分の割譲 | ・賠償金の支払いを回避 ・領土喪失を最小限に抑える |

| 交渉の課題 | ・世論の期待と現実のギャップ ・戦争継続の余力がない状況を隠しながら交渉 | ・敗北イメージを避けるための譲歩の最小化 ・自国の政治的不安定を抱えつつ交渉を進める |

小村は、交渉で国際社会の中で孤立しないよう細心の注意を払います。

特に賠償金問題では譲歩を余儀なくされ、日本国民の反発を招いたが、国家存続を最優先した判断が描かれています。

対するロシア側のウィッテ外相は、賠償金の支払いは断固拒否し、ロシアの名誉維持を強く訴える強固な姿勢。

この強固な姿勢をどう崩すかが小村の最大の課題となりました。

外交の現場を見たこともない私には中々イメージしにくい世界。

目に見える戦争とは違い、勝敗が明確ではありません。

わたし含め一般の市民にとっては、交渉の過程よりも「結果」だけが判断材料。

なので、「賠償金を獲得できなかった」という一点に注目が集まり、小村帰国後、市民から反発や暴動が起きたことは仕方のないことだったと思います。

しかしながら、この作品を読み通すと、限界に達した国力を踏まえ、これ以上の交渉は現実的ではなかったと感じます。

印象的だった場面とまとめ

小村外相の出発時の覚悟

講和会議に出発する際、小村外相が冷静につぶやいた一言、「帰るときはまるで反対になっているでしょう」、この言葉には、交渉の難航や国民の期待と現実のギャップをすでに予見していた小村の冷静さと覚悟がにじみ出ています。

また、井上馨が涙ぐみながら、「君は実に気の毒な境遇に立った。いままでの名誉も今度で台なしになるかもしれない」、と語る場面では、同じ外交官として小村の苦悩と孤独に深く共感している様子が印象的でした。

このシーンは、当時の日本外交の厳しさを象徴しており、小村がいかに重圧を背負っていたかがひしひしと伝わってきます。

ウィッテ外相と交渉の合間で

日露講和の交渉の最中、ふと交渉の合間の食事のシーン。

ウィッテ外相が小村に、「小村男爵、この地のお食事はお口に合いますか」

とフランス語で問い、日本人訳者の安達が小村に日本語訳で伝える。

小村は、「以前、アメリカにいたことがあるので食事にはなれています」と日本語で答える。

このあと、ウィッテが穏やかな微笑を浮かべながらかもめを眺めるシーンは、表面的には和やかに見えます。

実は講和が成功させるため、相手国に流暢なフランス語を話す事ができるのを隠していたという小村。

ウィッテ外相がこのやり取りが単なる雑談ではなく、小村はフランス語を話せることに対しての試し合いだったのではないかと深読みしてしまいます。

全編通して、シリアスで重低音のような重いストーリー展開なのですが、重厚な中にも緩急をつけた展開、小説としての構成力に圧倒されるというのが率直な感想です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメントを残す