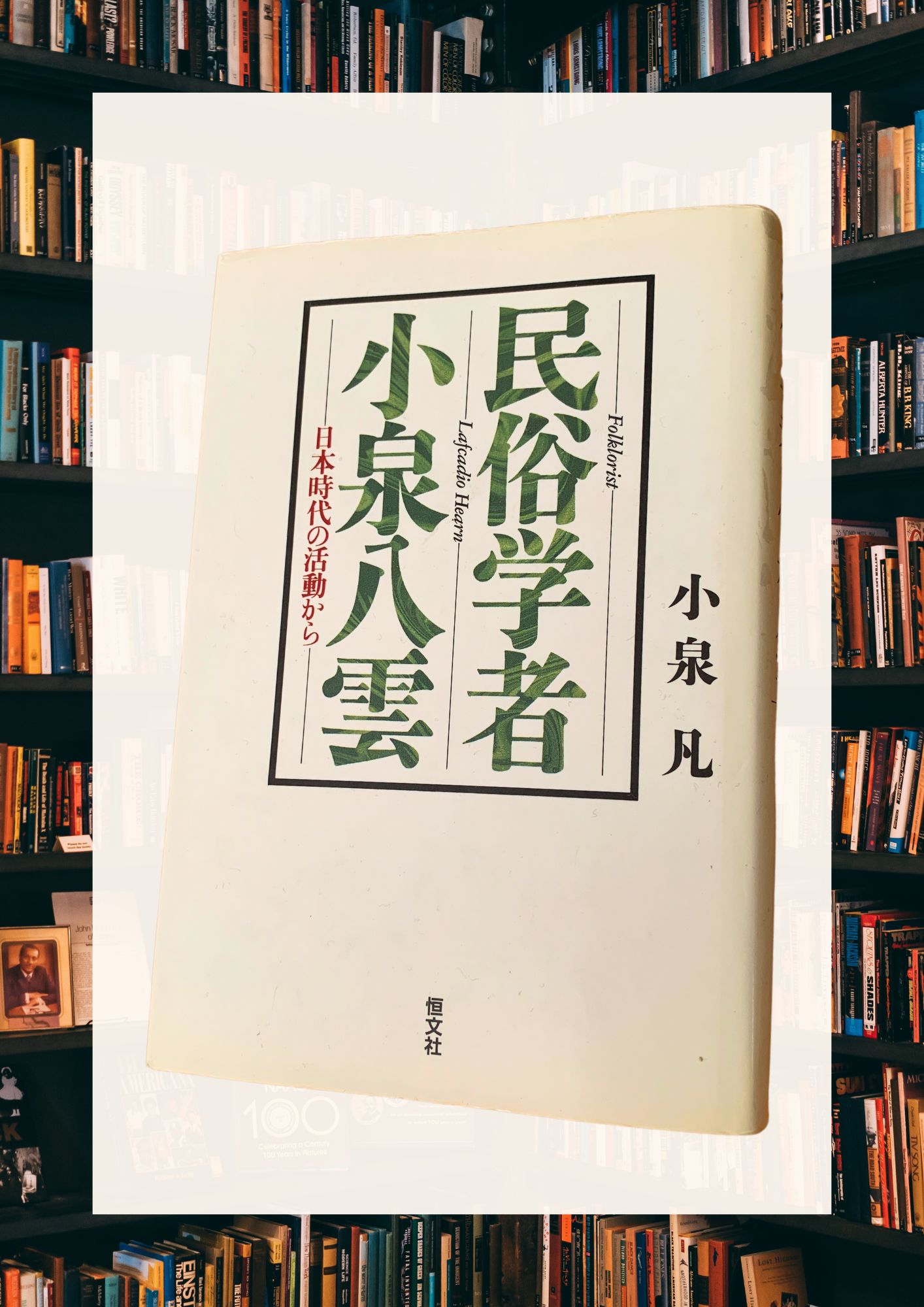

今回紹介するのは、小泉凡著『民俗学者・小泉八雲 日本時代の活動から』です。

著者の小泉凡さんは、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の曾孫であり、文化人類学者として活躍されています。

本書は、曾祖父である八雲の日本時代における活動を深く掘り下げた内容です。

小泉八雲 — 民俗学者1850年6月27日 – 1904年(明治37年)9月26日

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は、日本文化の理解に多大な影響を与えた民俗学者・作家です。

特に明治時代の日本において、民話や怪談、伝説を収集し、それを文学として昇華させた功績で知られています。

その名前は現在でも多くの人々に親しまれていますが、その背後には複雑な生い立ちや日本での研究に至るまでの特異な経緯が隠されています。

原点は幼少期の風景?

ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)は、1850年にイギリス軍医であったアイルランド人の父と、ギリシャ人の母との間に生まれました。

その出生地は、ギリシャのレフカダ島です。

本書では、このレフカダ島について詳細な解説がなされています。

レフカダ島は、アテネから北西へ三九〇キロ、イオニア海中部に浮かぶ、淡路島と同程度の面積をもつ島で、現在の人口は全島で約二万二〇〇〇人、そのうち約八〇〇〇人が北端の最大の町レフカダに集中している。ハーンが産声をあげたのも、このレフカダ町の中心部である。

ここで注目したいのは、偶然ともいうべき、日本の山陰地方との風土的特色の一致である。

興味深いのは、レフカダ島と日本の山陰地方、特に島根県の松江や隠岐の菱浦との風土的な類似性です。

ハーンは2歳までこの島で過ごしましたが、その短い幼少期の記憶が、後の人生に大きな影響を与えた可能性があると書かれています。

というのは、レフカダ島と日本の山陰地方、特に島根県の松江や隠岐の菱浦との風土的な類似性があるということです。

八雲が後に生活した日本の山陰地方の風景と、レフカダ島の風景に共通点があるとされています。

このことは、八雲が異国の地であった日本に対して、どこか懐かしさを感じる一因となった可能性を示唆しています。

特に、著者が指摘するのは「日が昇った朝方の光景」がレフカダ島と松江や菱浦の風景に非常に似ている点です。

ハーン自身も、松江や菱浦での生活に非常に魅力を感じており、永住したいという願望を抱いていたともいわれています。

こうした記録からも、八雲にとって幼少期の風景が魂の奥深くに刻まれており、その記憶が彼の感性や価値観に大きな影響を与えたことがうかがえます。この幼少期の原風景が、彼の民俗学研究への興味を強く後押ししたという考察は非常に納得がいきます。

日本文化の独自性を探求する過程で、単なる文化の研究以上の個人的な「懐かしさ」を強く感じていたのかもしれません。

フィクション性の強い作品への批判はあるのか

ハーンの作品、特に『怪談』や『日本の面影』などは、フィクション性が強いとされることがあります。

そのため、学術的な資料としては、感覚的で文学的な要素が強いという見解もあります。

しかし著者は、彼の作品形式に芸術的要素が含まれていることが一種の特徴で、多くの民衆に支持された要因と分析しています。

ただ同時期に、同じ外国人の学者としてあげられるチェンバレンと比較しても、ハーンには彼ほどの学者的修養はなかったとも書かれています。

バジル・ホール・チェンバレン(Basil Hall Chamberlain, 1850年10月18日 – 1935年2月15日)は、イギリスの日本研究家。東京帝国大学文学部名誉教師。明治時代の38年間(1873年-1911年)日本に滞在した。アーネスト・サトウやウィリアム・ジョージ・アストン(William George Aston)とともに、19世紀後半から20世紀初頭の最も有名な日本研究家の一人。

なかでもハーンの作品、特に『怪談』や『日本の面影』などは、フィクション性が強いとされることがあります。

そのため、学術的な資料としては、感覚的で文学的な要素が強いという見解もあります。

しかし著者は、彼の作品形式に芸術的要素が含まれていることが一種の特徴で、多くの民衆に支持された要因と分析しています。

ただ同時期に、同じ外国人の学者としてあげられるチェンバレンと比較しても、ハーンには彼ほどの学者的修養はなかったとも書かれています。

バジル・ホール・チェンバレン(Basil Hall Chamberlain, 1850年10月18日 – 1935年2月15日)は、イギリスの日本研究家。東京帝国大学文学部名誉教師。明治時代の38年間(1873年-1911年)日本に滞在した。アーネスト・サトウやウィリアム・ジョージ・アストン(William George Aston)とともに、19世紀後半から20世紀初頭の最も有名な日本研究家の一人。

文化人類学の記述は、今まで完全なノンフィクションだったのが通年だったわけですが、そういう自分の一度きりの、あるいは有限回数の実際にあった体験だけを通して物事を記述してゆく方法は、仮説的に物事を操作しながら考えたり、より一般化された形で問題を考えようとする場合にむしろ邪魔になることもあるのです。

平川 祐弘 , 川田順造 対談 「異文化への共感」 「波」 1980年12月号

本書で引用されている対談です。

欧米人にフィクション性の強い作品を提示し、日本の民俗学を紹介したハーン。

民俗学研究としてみると、学術的な資料価値を薄くしてしまった感は否めないが、全体としては一般化された民俗学の素材にとって新たな命を吹き込むことになったと語っています。

確かにこの時期、日本の民俗学に興味をもつ欧米人はほとんどいなかったでしょうし、日本文化を欧米に発信したというハーンの功績は多大なるもの。

彼は、旧来の土俗的な民俗学に新風を吹き込み、その魅力を再解釈し、西洋に広めることに成功しました。

それに、ハーンの作品をあながち「フィクション性の強いもの」と安易な位置づけてしまうのは、自分としてはどうかと思います。

(おそらく著者も同じ意見ではないかと思われます。)

というのも、ハーンの蔵書からは、彼が膨大なインプットを日々行っていたことが明らかだからです。

彼は日本の民話や伝承だけでなく、欧米諸国の文献や資料を読み込み、それを基層に作品を創り上げていました。

ハーンの蔵書『ヘルン文庫』

「ヘルン文庫」内のハーンの蔵書は、洋書二,〇七一冊、和漢書三六四冊の計二,四三五冊である。

洋書のうち、一,三五二冊が英語、七一九冊がフランス語の書物であり、またそのうち、ハーンが来日以前のニューオーリンズ在住中に蒐集したと推察されるものは、洋書が一九五冊、フランス書が三五八冊である。

ハーンが欧米の民俗学をどの程度把握しているのかということを示す一例として、著者が挙げているのが「ヘルン文庫」。

ヘルンというのは、ラフカディオ・ハーン(Lafcadio Hearn) の日本での「Hearn ハーン」の音が「ヘルン」と聞こえやすかったため、日本語では「ヘルン」という表記が多く使われたことに由来します。

現在は、富山大学に資料として収められています。

この文庫には、ハーンがアメリカ時代に蒐集していた蔵書が含まれており、その多くが民俗学に関するものだったそうです。

著者によれば、146冊の読書の痕跡を確認した際、意外にも多くの書込みが見られたと報告されています。

これらの読書の痕跡から、蔵書を精読したことがうかがえますし、純粋な民俗学的な知識や素養は、同時期のチェンバレンと同様に高いレベルであったと思います。

ただ、チェンバレンの様にアカデミックなアプローチを重視せず、文学的な形式を選択したということなのでしょう。

日本の山陰地方を中心としたフィールドワークで出会った民俗的な文化と彼の感性が自ずとそういったアプローチを好んだのかもしれません。

学術的な研究者として、日本文化の外側を体系的に研究したチェンバレン、民話や怪談にフィクション性を加え、内側に潜むストーリーや精神性を浮き彫りにしたがハーンといったところでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメントを残す