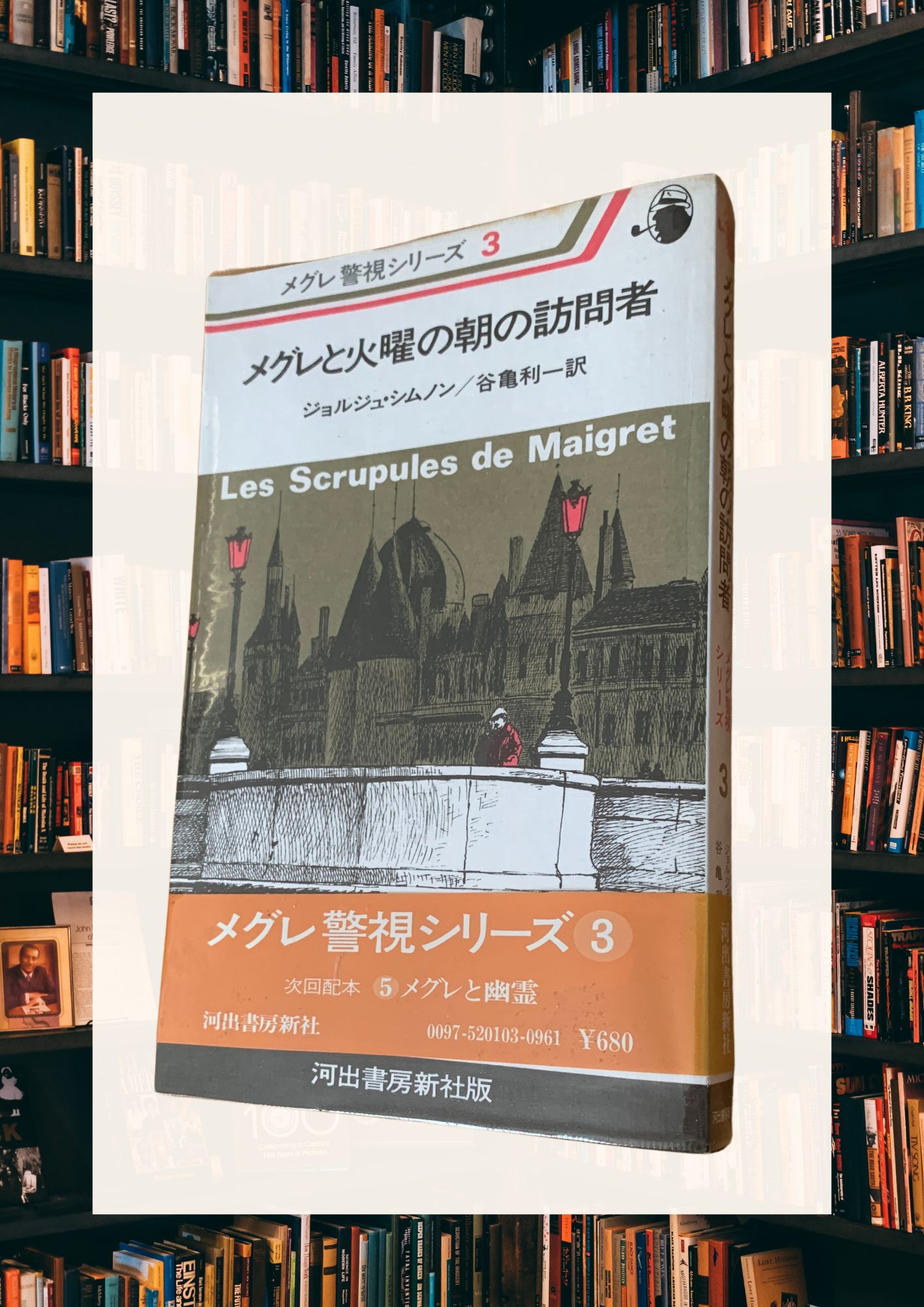

今回紹介するのは、ジョルジュ・シムノン著『メグレと火曜の朝の訪問者』です。

あらすじ

火曜日の朝、パリ警視庁のメグレ警視のもとに、一人の男が訪れる。

彼は百貨店のおもちゃ売り場の主任だと名乗り、自分の身に差し迫る危険について相談を持ちかける。

彼は、妻が毒薬を所持しており、自分を毒殺しようとしていると主張するのだ。

メグレは慎重に話を聞きつつも、男の話にどこか奇妙な印象を抱く。

そして、ちょっとした用事でその場を離れた隙に、男は庁舎を去ってしまい、行方をくらましてしまう。

気になったメグレは、この男の話を独自に調査し始める。男の家庭や職場の人間関係にも複雑な事情が隠されていることが明らかになっていく。

果たして男の主張は事実なのか──

おもな登場人物

グザヴィエ・マルトン:百貨店のおもちゃ売り場の主任。

ジゼール・マルトン夫人:グザヴィエの夫。婦人服の店を経営する。

ジェニー:マルトン夫人の妹で未亡人。

メグレ警視

ラポワント:メグレの部下

リュカ:メグレの部下

真の被害者は誰なのか?

物語の序盤で、メグレのもとに相談にきた、グザヴィエ・マルトン。

彼の話を聞くと、具体的な事件が起きたわけではないものの、実体のない恐怖におびえている様子が見て取れました。

「妻に殺されそうだ」という漠然とした予感に憑りつかれた彼は、あまりの恐怖に自身の精神がおかしくなっているのではないかと疑いはじめている印象でした。

ところが、その数日後、今度は彼の妻であるマルトン夫人がメグレを訪れます。

夫人の話では、夫の様子がおかしいので病院の診断結果を待っている状況だといいます。

さらに夫婦仲はぎこちなく、夫から終始監視されているように感じるとも話しました。

こうして、どちらの訪問も終始要領が得ない状況で、互いに対する疑念や恐怖の断片にすぎず、読者は混乱を強いられます。

<この患者はけっして自分が間違っているとか、自分に責任があるとは思わない。彼らの自尊心は、患者特有の性格を示す。…たとえ、聡明さに欠けていても、わがままや、独断的な確信で家族の者を、しばしば自分の言いなりにしてしまう。>

このような特徴が最もあてはまるのは、グザヴィエ・マルトンだろうか、それとも妻のほうだろうか。

百貨店のおもちゃ売り場で主任を任されているグザヴィエ・マルトン。

社会的地位もそれなりにあり、専門分野であるおもちゃの電気機関車については大きな自信を持っていました。

しかし、彼の生い立ちは貧困であり、その苦しい状況から努力を重ね、今の地位にまで上り詰めた人物でした。

結婚後、順風満帆な生活を送っていたグザヴィエでしたが、妻であるマルトン夫人にある変化が訪れます。

ふとしたきっかけで始めた彼女自身の商売が成功し、いつの間にか彼女の収入はグザヴィエの収入をはるかに上回るようになっていたのです。

この変化がいつの間にか家庭内での微妙な上下関係を生まれてしまいます。

表面的には穏やかな夫婦関係も、実際には仮面夫婦のような関係性になっていたのです。

この時点で事件が発生しているわけではないので、警察が正式に動く道理はありません。

しかし夫妻の話から、異常なものを感じ取ったメグレは限られた時間を割き、部下と共に隠密で捜査を進めるのでした。

精神医学に基づいた人物分析

この作品では、加害者や被害者と思われる人物について、メグレが付け焼刃の精神医学を用いて分析を試みる場面が描かれています。

当然、物語中のメグレ自身もこの分野にはまったく精通していません。

警視庁から数冊の医学書を持ち出し、それを拾い読みした彼は、「劣等感」や「欲求不満」といった病的な概念が事件の深層に潜んでいるのではないかと考え、想像を巡らせます。

メグレのもとを訪れたグザヴィエ・マルトンが口にした「電気機関車の仕事」という表現について、メグレは医師パルドンとの何気ない会話の中でその言い回しに違和感を抱きます。

その表現がどこか世間一般の感覚からずれていることが、漠然とながらも感じ取れるのです。

パルドンはタバコに火をつけ、注意深く耳を傾けていた。

「彼は電気機関車の仕事をしているんだ。」

「鉄道省の技術屋かね。」

「いや、おもちゃ屋のほうだ。」

パルドンは眉をひそめた。「わかるよ。ぼくも最初はおどろいたよ」と、メグレは言った。

「だが、彼は趣味でやっているのではないのだよ。百貨店のおもちゃ売り場の主任なんだ。」

実際のところ、グザヴィエ・マルトンの仕事ぶりは組織内でも高く評価されており、百貨店のおもちゃ売り場の主任を任されるほどの社会的地位を築いていました。

ブルジョワ的な生活を送るだけでなく、彼は自分の専門分野においては他の追随を許さない第一人者として仕事に誇りをもっていました。

これは宙に浮いた空論にすぎない。リヴォリ通りの百貨店ばかりか、シャーティヨン通りの自宅に飾ってある模型の電気機関車は、この”夢の世界”まはた”閉ざされた世界”と対応しているのではないだろうか。

メグレが考察した、”夢の世界”、”閉ざされた世界”というのが、精神医学的にいう精神の”避難先”のようなものと描かれています。

また、グザヴィエ・マルトンのことを、”電気機関車の王様”という自己認識が肥大化した偶像に捉われているのではないか、とも。

なんとも大袈裟な例えではありますが、そうした認識が彼の中でどのように形成され、徐々に思考が混乱していくか、その過程が描かれています。

この事件の中でもっともわけがわからなくなるのは、仔細に観察し、この本に照らし合わせてみると、若つくりの女のほうにも、夫とほとんど同じような診断が下されるだろうということである。

彼女も夫と同じように頭がいい。その話も、首尾一貫としていた。彼女自身もまた…。

読者がこの精神医学書で得た僅かな知識を前提に当てはめるのは、やや無理があるのではないか、とも感じてしまうような前半の場面。

しかし事件発生前であるため、これ以上の推理を働かせることができないもどかしい状況です。

あくまで、人間観察を武器にして未然に事件発生を防ぐために行動するしかありません。

そのために、表面上の人間関係を読み解いて、夫婦お互いの深層心理までたどり着かなくてはならないのです。

読み終えると、このような人物構図は、非常に興味深いアイデアだと感じます。

社会的ステータスが高いにも関わらず、内面では”劣等感”に苛まれている男性と、”世間体”を重視して結婚したものの、現状に不満を抱いている女性、この夫婦の関係性は、どこか現代社会を生きる人々の抱える葛藤や不満を表現しているように思えるのです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメントを残す