今回、紹介する本は、A.A.ミルンの『赤い館の秘密』です。

登場人物

マーク・アブレット … 赤い館の主人

ロバート・アブレット … マークの兄、オーストラリア帰りのやくざ者

マシュー・ケイリー … マークの若いいとこ。赤い館の実質の管理人。

★被害者の第一発見者

アンソニー・ギリンガム … しろうと探偵、主人公。

★被害者の第一発見者

ビル・ベヴリー … ギリンガムの友人(ワトソン役)

あらすじ

とある国の郊外、深い森に囲まれた「赤い館」。

ときは真夏――楡の梢では鳩の優しい声が聞こえ、のどかな田舎にあったその屋敷には、どこか時が止まったような空気が漂っていました。

この館に暮らしていたのは、穏やかな紳士マーク・アブレットと、忠実な秘書ケイリー。

ある日、そこへ長らく音信不通だった兄――世を拗ねたようなやさぐれもの、ロバートが突然姿を現します。

兄弟ふたりは、館の一室――事務室で久しぶりの再会を果たしていました。

ところが突如、館の奥から銃声が響き渡ります。

事件を知らせてきたのは館の管理人であるケイリー。

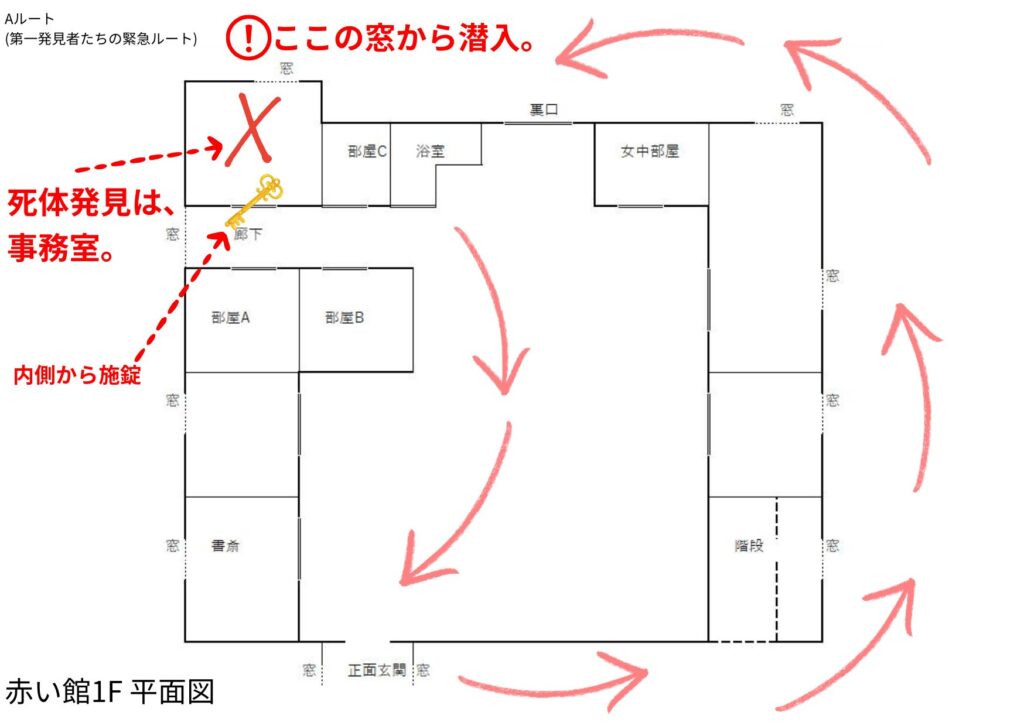

そして偶然、館を訪れていた青年アンソニー・ギリンガムは、ケイリーとともに裏手から回り、窓を通じて密室に侵入。事件の第一発見者となります。

そして、そこにいたはずの館の主人マークは忽然と姿を消していました。

静まり返る真夏の赤い館――

ギリンガムは友人ベヴリーと共に、ごくわずかな違和感を頼りに、独自の調査を始めていきます。

作者について簡単に…

今回の主役は…??

◇ギリンガムってどんな探偵?

ギリンガムは、「探偵」といっても職業ではなく、まったくの素人です。

ですが、好奇心旺盛で、冷静さと鋭い観察力をあわせ持つ人物。

いわば「趣味で推理を楽しむタイプの男」です。

そのスタイルは、名探偵ホームズというより、むしろワトソンに憧れているような印象があって、読者がそのまま物語の主役になったような親しみやすさがあります。

◇彼の魅力って?

ぱっと見は軽妙で、どこかのんきそうに見えるギリンガムですが、ひとたびスイッチが入ると、頭の回転の速さは本物です。

館に偶然居合わせた“相棒”のペヴリーとコンビを組んで推理を進めていくのですが、ふたりのやり取りはちょっとコメディっぽくて、読んでいて肩の力が抜けるような心地よさがあります。

◇経歴について

ギリンガムは、これまでに多種多様な職業を経験してきた人物です。

召使や給仕人、新聞社などに勤めたこともあれば、旅をしていた時期もあり、一定の職に長くとどまることはありませんでした。

ですが、それらの職歴すべてが、彼の観察力や人を見る目、柔軟な思考力につながっているように感じられます。

今回はこの素人探偵の推理手法に注目してみました。

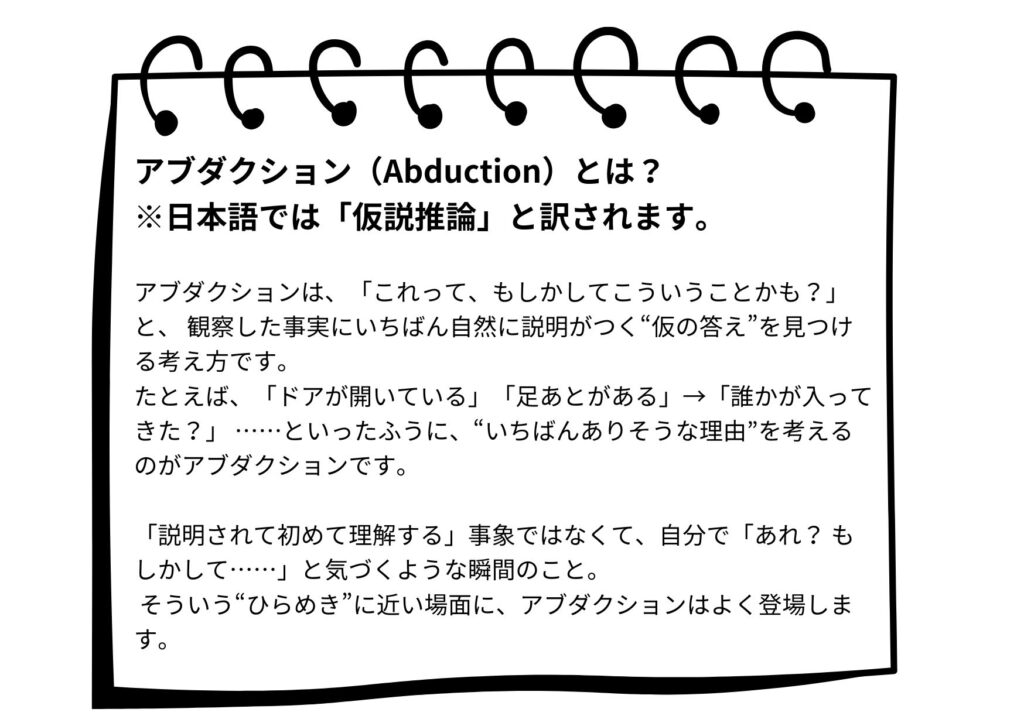

ギリンガムの推理には、いわゆる「アブダクション思考(仮説的推論)」が色濃く表れています。

彼は、事件の状況や周囲の会話、ちょっとした違和感から、“いま目の前で起きていること”をじっくり観察し、「もし〇〇だったとしたら……?」という仮説を立てながら、筋道を組み立てていきます。

このスタイルは、すぐに答えを断定するのではなく、可能性の中からもっとも自然な説明を探し当てていくもので、まさに“素人らしい柔軟さ”が活かされているように感じます。

しかもギリンガムは、その推理を独りで抱え込まず、“相棒”のビルと会話を交わしながら、楽しげに進めていくのです。

その様子は、事件を「分析する」というより、「面白がりながら探っていく」といった雰囲気で、読者としても一緒に謎を考える楽しさが味わえます。

最も遠回りなルートだった―探偵ギリンガムの違和感

犯行現場は、館の一室「事務室」。

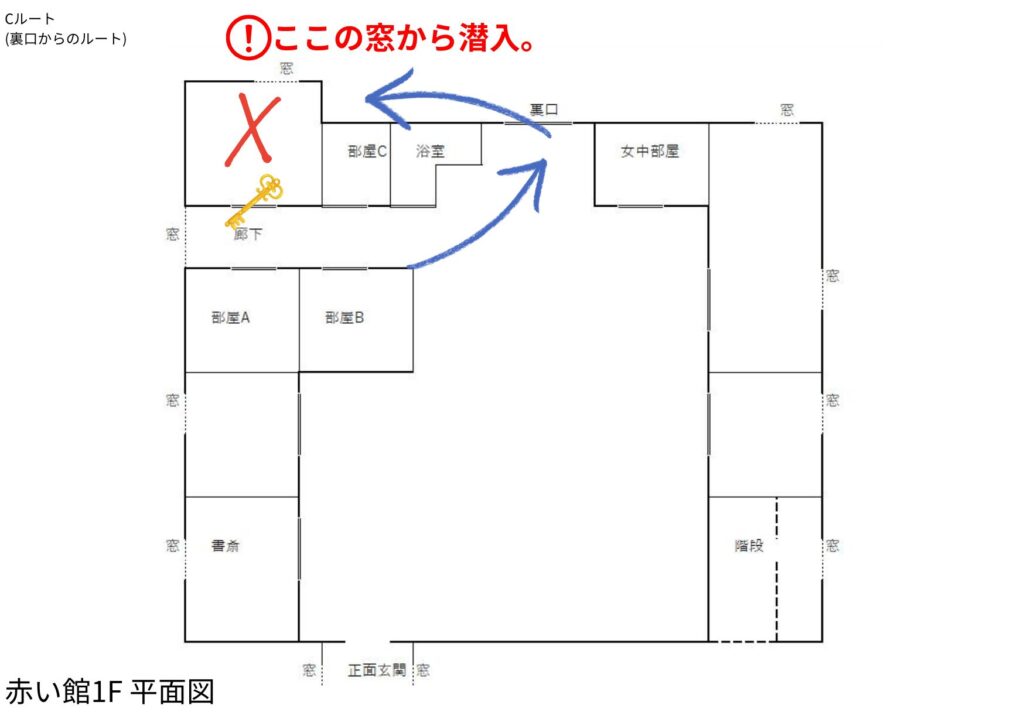

事件の発見者となったギリンガムとケイリーは、銃声の響いた部屋――事務室へと急ぎます。

しかし、ドアには内側から鍵がかかっており、ふたりは中に入ることができませんでした。

そこで機転を利かせた管理人であるケイリーは、部屋のフランス窓から中の様子をうかがおうと駆け出します。

ギリンガムもそのあとを追って、建物の裏手へと回り込みます。

屋敷に詳しいケイリーの案内に従って進むギリンガム。

けれど、その途中で彼はある「小さな違和感」に気づきました。

それは――「このルートは、あまりにも遠回りだ」ということ。

ケイリーが屋敷の構造を熟知しているなら、もっと近道があったはず。

それなのに、なぜ彼は最も遠回りな経路を選んだのか。

この違和感の正体――それこそが、先ほど説明したアブダクション(仮説推論)の思考法でした。

これは「与えられた事実に対して、もっとも自然な説明を仮に導き出す」という推論のかたちです。

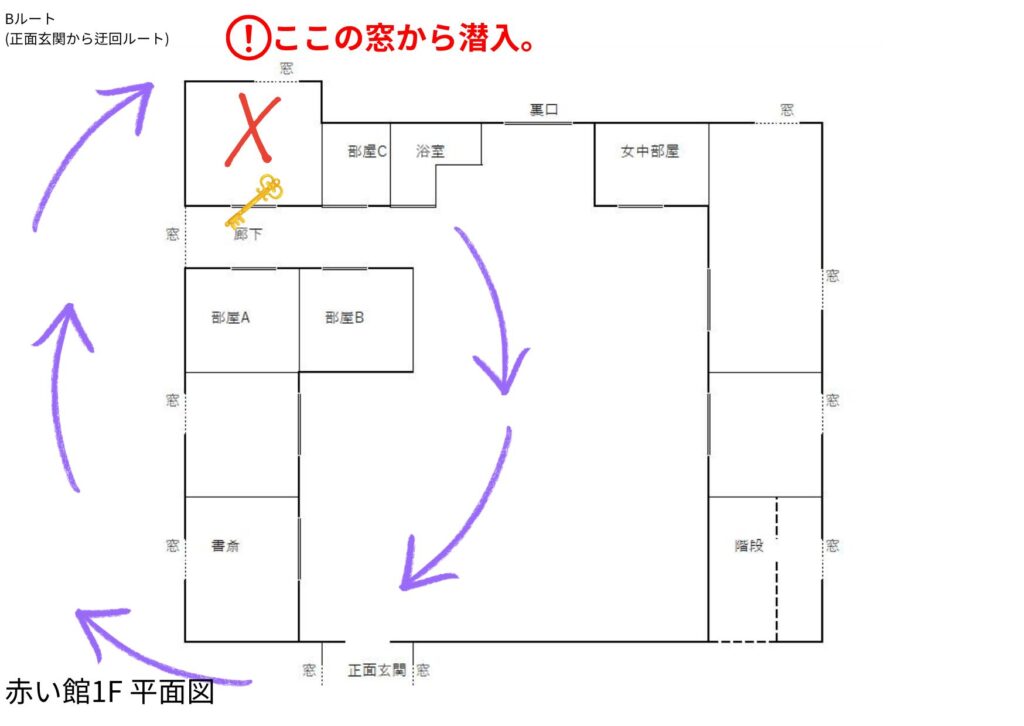

上の館の図を見ると、目的地の窓へは『Bルート』『Cルート』といった別の経路も考えられます。

今回の場合、

「遠回りなルートを選んだ」

「屋敷の構造を知っていたケイリー」

という2つの情報に対して、

「最短ルートを避けなければならない事情があったのではないか?」

という“もっともらしい仮説”を立てたのです。

ギリンガムは、何気ない違和感にこそ、真相への糸口があると直感したのです。

この「アブダクション」は、探偵というより“思考の職人”としての彼の持ち味なのかもしれません。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

文章が長くなってしまったので、続きは次回にまわしたいと思います。

コメントを残す